- Марина Цветаева ~ Никто ничего не отнял… (+ Анализ) - 26.01.2026

- Марина Цветаева ~ По дорогам, от мороза звонким.. - 21.01.2026

- Марина Цветаева ~ Большими тихими дорогами - 20.01.2026

«Заповедей не блюла…»

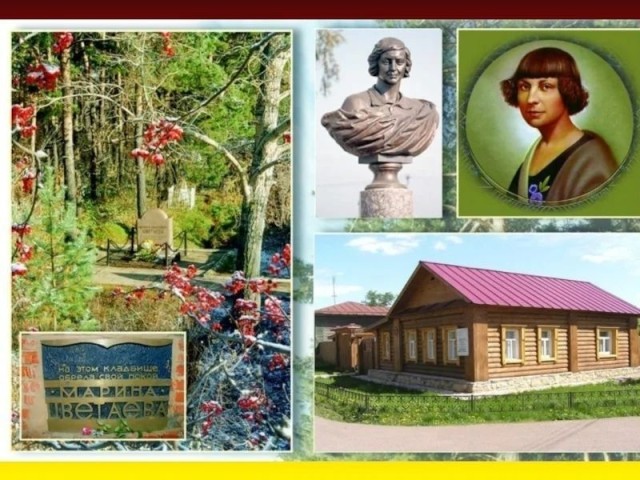

Марина Цветаева

Заповедей не блюла, не ходила к причастью.

Видно, пока надо мной не пропоют литию,

Буду грешить — как грешу — как грешила: со страстью!

Господом данными мне чувствами — всеми пятью!

Други! Сообщники! Вы, чьи наущенья — жгучи!

Вы, сопреступники! — Вы, нежные учителя!

Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи,-

Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля!

1915 г.

Анализ стихотворения Цветаевой «Заповедей не блюла…»

Особое место в творчестве молодой Цветаевой занимает мысль о греховности земного бытия как явлении естественном. «Нрав бродяч» лирической героини, ее страстная судьба — пример следования велению искреннего сердца, а не обывательским стереотипам о благопристойности. Цветаевская грешница не одинока: ей вторит обобщенный образ женщины, возникающий «В гибельном фолианте…» Верность земной любви — суть женской природы, за которую нельзя осуждать.

Художественный текст, созданный в 1915 г., выделяется из ряда цветаевских творений. Он появился в день рождения автора и мыслился как своеобразная черта, подводящая итог ушедшему году.

Стихотворение открывается откровенным признанием: героиня не подходит под определение набожного человека, строго соблюдающего религиозные обряды. Характеризуя необычный образ жизни, поэтесса привлекает три формы глагола «грешить». Их сочетание составляет основу страстного манифеста лирического «я». В нем изрядную долю занимает юношеское желание противиться косному жизненному укладу, на деле погрязшему в бездуховности и лицемерии. Эмоциональное поведение героини, ее искренность и отвага противостоят устоям ханжеского общества.

В конце первой строфы автор затрагивает глубинный философский вопрос: грешные чувства смертных являются даром Божьим. Лирический субъект, ведомый противоречивыми желаниями, указывает на двойственную природу мира, созданием которого является.

Содержание второго четверостишия развивает мысль о неоднозначности мироустройства, уводя от темы индивидуальных ощущений субъекта речи. Основную часть текста занимают обращения, лирические адресаты которых подчеркнуто разнообразны. Люди, деревья, природные явления — смелая героиня взывает ко всему окружающему. При помощи призывов моделируется масштабное общество «сопреступников» — тех, кто будет призван к ответу на Страшном суде. Лирическое «я» утрачивает лидерские позиции, проявившиеся в первой части текста. Героиня осознает себя частью земного мира, грандиозные размеры которого служат весомым доводом в пользу вселенских грешников.

Образ искренней жизнерадостной женщины соотносится с персонажем знаменитой цветаевской «Бабушке». Героини обоих текстов, захваченные бурным потоком эмоций, обладают способностью безоглядно наслаждаться счастьем, с достоинством принимая неизбежность земного конца и расплаты за прошлое.