- Марина Цветаева ~ Никто ничего не отнял… (+ Анализ) - 26.01.2026

- Марина Цветаева ~ По дорогам, от мороза звонким.. - 21.01.2026

- Марина Цветаева ~ Большими тихими дорогами - 20.01.2026

«Ты, чьи сны ещё непробудны…»

Марина Цветаева

* * *

Ты, чьи сны еще непробудны,

Чьи движенья еще тихи,

В переулок сходи Трехпрудный,

Если любишь мои стихи.

О, как солнечно и как звездно

Начат жизненный первый том,

Умоляю – пока не поздно,

Приходи посмотреть наш дом!

Будет скоро тот мир погублен,

Погляди на него тайком,

Пока тополь еще не срублен

И не продан еще наш дом.

Этот тополь! Под ним ютятся

Наши детские вечера.

Этот тополь среди акаций

Цвета пепла и серебра.

Этот мир невозвратно-чудный

Ты застанешь еще, спеши!

В переулок сходи Трехпрудный,

В эту душу моей души.

<1913>

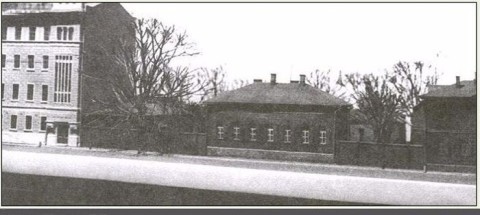

Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке (одноэтажное здание)

Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке (одноэтажное здание)

Дом в Трехпрудном был олицетворением цветаевской Москвы: на такие домики, маленькие и беззащитные, надвигались новые доходные дома — «вас заменили уроды, грузные, в шесть этажей». А её родовое «гнездо» – небольшой деревянный дом в Трехпрудном переулке был снесен в революцию и бесследно исчез с лица земли.

Анализ стихотворения Цветаевой «Ты, чьи сны еще непробудны…»

Образ московского особняка, в котором прошли детство и юность автора, постепенно приобретает мифологические черты. Он соотносится с обликом дорогого города детства, исчезающего под натиском социальных потрясений и технического прогресса. Образ дома также символизирует традиционный уклад жизни – искренних, душевных отношений, где радостные события преобладали над печальными.

Настойчивое, молящее обращение к лирическому адресату, открывающее текст 1913 г., продиктовано предчувствием скорой гибели дома в Трехпрудном переулке. Кому стоит поспешить, чтобы увидеть родовое гнездо, некогда взрастившее героиню? Образ лирического «ты» намеренно обобщен: главное качество спокойного романтичного персонажа – любовь к цветаевскому творчеству. Перечисленные характеристики вызывают в памяти образ прохожего из произведения «Идёшь, на меня похожий…» – двойника субъекта речи, жизнерадостного потомка, принадлежащего будущему.

Призывая «тайком» полюбоваться старинным зданием, лирическое «я» не считает нужным сообщить об особенностях его архитектуры. Вместо этого текст изобилует иносказательными определениями, указывающими на огромное значение центрального образа в ценностной шкале героини: это место, где «солнечно» и «звездно» начался «первый том» жизни, это целый мир, наделенный сложным эпитетом «невозвратно-чудный».

В сакральную область дома включен образ тополя, который ассоциируется с милыми воспоминаниями, названными «детскими вечерами». Мотиву памяти соответствуют цветовые доминанты приглушенных оттенков: серебристого и пепельного. Последний из них указывает на сожжение как обстоятельство трагической судьбы родного уголка старой Москвы.

Тема уничтожения дома-мира представлена многочисленной лексикой. Горькие слова пророчества сопровождают просьбы посетить сакральное место. Картина безнадежного будущего дополняется с помощью комплекса однородных сказуемых, выраженных краткими страдательными причастиями: «погублен», «срублен», «продан».

В финальной строке автор конструирует выразительную иносказательную конструкцию «душа моей души», в основу которой положен плеоназм. Создавая оригинальный образ дома как души в квадрате, поэтесса подчеркивает вечную и глубинную связь лирического субъекта со священными воспоминаниями о родовом гнезде, даже исчезнувшем из реальности.

![]()