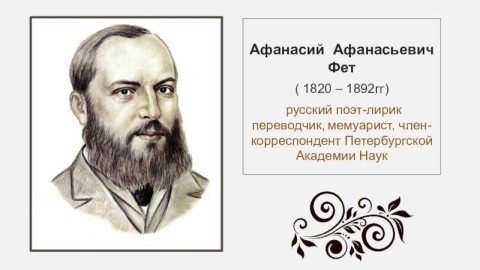

Поэтам

Афанасий Фет

Сердце трепещет отрадно и больно,

Подняты очи, и руки воздеты.

Здесь на коленях я снова невольно,

Как и бывало, пред вами, поэты.

В ваших чертогах мой дух окрылился,

Правду провидит он с высей творенья;

Этот листок, что иссох и свалился,

Золотом вечным горит в песнопеньи.

Только у вас мимолетные грезы

Старыми в душу глядятся друзьями,

Только у вас благовонные розы

Вечно восторга блистают слезами.

С торжищ житейских, бесцветных и душных,

Видеть так радостно тонкие краски,

В радугах ваших, прозрачно-воздушных,

Неба родного мне чудятся ласки.

5 июня 1890 год

Сборник «Вечерние огни. Выпуск четвёртый» (1891).

Анализ стихотворения Фета «Поэтам»

Сущность поэтического творчества — эта тема пришла в фетовскую лирику в результате литературной полемики, и поэтому она обладает особым эмоциональным накалом. Автор декларирует мощь художественного слова, которое способно разбудить спящие души, перенести читателя «в жизнь иную», запечатлеть неуловимое и невыразимое. «Певцу избранному» подвластно даже время: образу «вечно душистой розы», изображенному в «стихе умиленном», не суждено увянуть.

В художественном тексте, адресованном коллегам по перу, также возникает бессмертно юная роза, на лепестках которой сверкают слезы восторга. Романтический образ, на языке фетовской поэтики обозначающий совершенство природы, здесь становится символом всемогущего поэтического дара, которым обладают избранные.

Зачин детально изображает позицию лирического субъекта, который апеллирует к истинным властителям слова. Поведение героя напоминает позу молящегося: преклоненные колени, воздетые вверх руки, устремленные ввысь глаза. Под стать молитве и эмоции лирического «я» — состояние радостного волнения и легкой тревоги. Модель художественной ситуации, заявленная в начальной строфе, призвана передать трепетное, благоговейное отношение к поэтам-классикам.

Воображаемое жилище стихотворцев именуется лексемой с семантикой богатства и великолепия — «чертоги». В этом фантастическом пространстве преобразилась душа героя, благосклонно принятая коллегами-небожителями: она приобрела дар всевидения и окрыляющую силу таланта.

Появлению нетленной розы предшествует иной образ — увядшего, иссохшего растения. Он отсылает к Пушкинскому «Цветку», в котором герой размышляет о неизвестном прошлом случайной находки, оказавшейся между книжных страниц. Антитеза двух цветочных образов, вечного и временного, демонстрирует суть эстетической доктрины Фета. Поэзия не только воспевает ускользающую красоту, но дарит ей бессмертие.

Финальная строфа также построена на противопоставлении, компонентами которого стали низменные «житейские торжища» и великолепные невесомые замки, возведенные художниками слова. Первая из частей лишена красок и свежего воздуха, вторая исполнена «тонкого», воздушного и радостного колорита. Образ ласкового «неба родного», пришедший из лирики Баратынского, еще раз возвращает читателя к мотиву высокого происхождения поэтического дара.

Анализ стихотворения «Поэтам» Фета 2 вариант

Произведение «Поэтам» Афанасия Фета – обращение автора к родственным ему по духу художникам слова.

Стихотворение датируется июнем 1890 года. Поэт в эту пору уже находится в летах, автор нескольких книг (среди которых – мемуары), хозяин старинной усадьбы в Воробьевке. В жанровом отношении – элегия, гимн творцам, преодолевающим косность мира. Рукопись стихотворения автор отправил в письме, где сообщил, что оно посвящено таким поэтам как К. Р. (великий князь К. Романов) и Я. Полонский. Интонация исповедальная, с почти предсмертной благодарностью (автора не станет через два года) перед гениями человеческого духа, украсившими его жизнь бессмертными мгновениями. Впрочем, уже в первой строфе лирический герой признается, что восторг всегда ходит рука об руку со страданием: «отрадно и больно». Для чуткого сердца «вечное золото» гармонии – еще одно напоминание о несовершенстве мира, пропастях собственной души. Герой (а это сам автор) «невольно» встает на колени, пораженный чистой, благоуханной поэзией. Чужое творчество стало его путеводной звездой, он осознал собственное предназначение в мире: «мой дух окрылился». Правды на земле он уже не ищет, она открывается ему в лирике. Записана она не золотыми буквами на дорогой бумаге, голос ее звучит недолго, да и слышат его немногие. В третьей строфе он объясняет дары, преподносимые поэтами тленному миру: в стихах мечты живут вечно, не увядают розы, а годы и смерть не властны над чувствами. В заключительной строфе поэт со вздохом корит суету, пожирающую время, отведенное отнюдь не для нее. Можно даже смириться с «торжищами житейскими», если до сих пор, словно из ниоткуда, возникают жизнеутверждающие «песнопенья», «радуги» смыслов и прозрений. В самых возвышенных выражениях, столь свойственных Афанасию Фету, проводится мысль о миссии поэзии: возвышать душу, запечатлевать исчезающую красоту быстротечной жизни, дарить надежду, поднимать упавшего на трудном пути к самому себе. Стихотворение музыкально, хрустально, с обилием средств художественной выразительности. Эпитеты: мимолетные грезы, неба родного, радугах прозрачно-воздушных (этот эпитет еще и индивидуально-авторский). Лексика местами устаревшая (очи, воздеты, чертогах). Инверсия (чудятся ласки, провидит он), перечислительные градации, метафоричность, анафора (только), повторы, сравнения (грезы друзьями, розы слезами). Четыре строфы с перекрестной рифмовкой. Восклицаний нет, но сам ритм стиха выдает максимальную эмоциональность этого лирического высказывания.

В поздней лирике Афанасия Фет все также верен идеалам искусства, в котором видит высшую правду жизни.