- Марина Цветаева ~ Никто ничего не отнял… (+ Анализ) - 26.01.2026

- Марина Цветаева ~ По дорогам, от мороза звонким.. - 21.01.2026

- Марина Цветаева ~ Большими тихими дорогами - 20.01.2026

* * *

* * *

Знаю, умру на заре! На которой из двух,

Вместе с которой из двух – не решить по заказу!

Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!

Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь!

С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!

Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь

Бог не пошлёт по мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,

В щедрое небо рванусь за последним приветом.

Прорезь зари – и ответной улыбки прорез…

Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

Декабрь 1920 г., Москва.

Анализ стихотворения М. И. Цветаевой «Знаю, умру на заре!..»

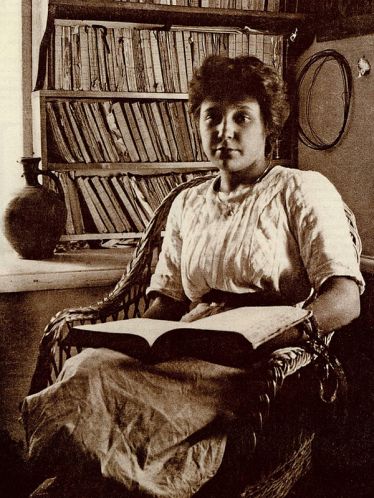

Стихотворение «Знаю, умру на заре!..» написано двадцативосьмилетней, но не утратившей юношеского пыла М. И. Цветаевой в трагическом для поэтессы и всей страны 1920 году. Оно пронизано размышлениями о смерти и явным бравированием неверием. Стихотворение является своеобразной исповедью женщины с железной волей, какой была Марина Ивановна, ее попыткой отрешиться от страшного настоящего, противостоять ему и заглянуть в будущее.

Стихотворение производит огромное впечатление в том числе и по причине обилия средств художественной выразительности, многочисленных переходов одного тропа в другой, среди которых:

- перифраз – «факел потух» – то есть «жизнь оборвалась»;

- лексические повторы – « … на которой из двух, … с которой из двух»; первая фраза стихотворения – своеобразный рефрен, завуалированный крик о помощи, создающий смысловой акцент;

- контекстуальные антонимы и антонимические обороты – «земля – небо», «вечерняя – утренняя», «ястребиная – лебединая»; «с передником роз – ростка не наруша» – отражают противоречивость натуры лирической героини, создают игру на контрастах;

- эпитеты – «лебединая душа», «нецелованный крест», «щедрое небо» – лаконично создают яркие образы;

- метонимия (перенос значения по смыслу, по типу «содержимое – содержащее») – «передник роз» – позволяет зримо представить женский образ, увидеть за словами реального человека;

- олицетворение – «пляшущий шаг»;

- инверсия – «неба дочь», «улыбки прорез» – используется в целях рифмовки;

- метафоры – «дочь неба» – декларация собственной исключительности, «прорезь зари» – «прорез улыбки» – отсылка к сходству формы, «останусь в икоте»;

- парцелляция (членение предложения) – «… прошла по земле! …дочь! С … передником … Не наруша … » – создают интонационные акценты на каждом выделенном фрагменте;

- аллитерация (повторение однородных согласных) – «… умру на заре, ястребиную…», «прорезь зари – прорез»;

исключительная частотность риторических восклицаний – «не решить…!», «Чтоб … сразу!», «С … передником….!», «…не наруша!», «…останусь поэтом!» – свидетельствует о крайней степени экспрессии, она делает небольшое по объему стихотворение настоящим манифестом, символом веры неверующей поэтессы.

Неуемная жажда жизни поэтессы отражена в желании умереть дважды, не пропустив ни утреннюю, ни вечернюю зарю, не упустив ни капли красоты. Заметим, что, отстаивая права на избранность, на несоблюдение общественных норм, творческую свободу, отвергая христианское смирение (отводя крест), лирическая героиня все же мечтает о восхождении, о щедром небе и надеется на Божью милость.

Спустя 20 лет реальные обстоятельства смерти Марины Ивановны оказались страшнее и прозаичнее.

![]()