- Иван Крылов ~ Откупщик и Сапожник (Басня) - 20.11.2025

- Иван Крылов ~ Тришкин кафтан - 02.09.2025

- Иван Крылов ~ Кукушка и Горлинка - 20.08.2025

«Лжец»

Иван Крылов

Из дальних странствий возвратясь,

Какой-то дворяни́н (а может быть, и князь),

С приятелем своим пешком гуляя в поле,

Расхвастался о том, где он бывал,

И к былям небылиц без счету прилыгал[1].

«Нет», говорит: «что я видал,

Того уж не увижу боле.

Что́ здесь у вас за край?

То холодно, то очень жарко,

То солнце спрячется, то светит слишком ярко.

Вот там-то прямо рай!

И вспомнишь, так душе отрада!

Ни шуб, ни свеч совсем не надо:

Не знаешь век, что́ есть ночная тень,

И круглый Божий год все видишь майский день.

Никто там ни садит, ни сеет:

А если б посмотрел, что́ там растет и зреет!

Вот в Риме, например, я видел огурец:

Ах, мой Творец!

И по сию не вспомнюсь пору!

Поверишь ли? ну, право, был он с гору».–

«Что за диковина!» приятель отвечал:

«На свете чудеса рассеяны повсюду;

Да не везде их всякий примечал.

Мы сами, вот, теперь подходим к чуду,

Какого ты нигде, конечно, не встречал,

И я в том спорить буду.

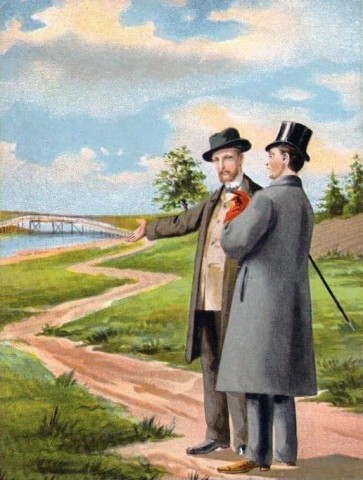

Вон, видишь ли через реку тот мост,

Куда нам путь лежит? Он с виду хоть и прост,

А свойство чудное имеет:

Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет:

До половины не дойдет –

Провалится и в воду упадет;

Но кто не лжет,

Ступай по нем, пожалуй, хоть в карете».–

«А какова у вас река?» –

«Да не мелка.

Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете!

Хоть римский огурец велик, нет спору в том,

Ведь с гору, кажется, ты так сказал о нем?» –

«Гора хоть не гора, но, право, будет с дом». –

«Поверить трудно!

Однако ж как ни чудно,

А всё чудён и мост, по коем мы пойдем,

Что он Лжеца никак не подымает;

И нынешней еще весной

С него обрушились (весь город это знает)

Два журналиста, да портной.

Бесспорно, огурец и с дом величиной

Диковинка, коль это справедливо».–

«Ну, не такое еще диво;

Ведь надо знать, как вещи есть:

Не думай, что везде по-нашему хоромы[2];

Что там за домы:

В один двоим за нужду влезть,

И то ни стать, ни сесть!» –

«Пусть так, но всё признаться должно,

Что огурец не грех за диво счесть,

В котором двум усесться можно.

Однако ж, мост-то наш каков,

Что Лгун не сделает на нем пяти шагов,

Как тотчас в воду!

Хоть римский твой и чуден огурец…» –

«Послушай-ка», тут перервал мой Лжец:

«Чем на мост нам итти, поищем лучше броду[3]».[4]

Время написания: не позднее ноября 1811 г.

Примечания

[1] Прилыга́ть – рассказывая о чем-либо, присоединять вымысел, ложь; привирать.[2] Хоро́мы – в старину на Руси: большой жилой дом богатого владельца.

[3] Брод – мелкое место поперек реки или озера, удобное для перехода.

[4] По преданию, навеяна рассказом какого-то приезжего помещика за обедом в Английском клубе о необыкновенной величины стерляди. Сюжет о лжеце был чрезвычайно популярен в фацециях, жартах, подписях к лубочным картинкам. Использовался он и русскими писателями («Хвастун» А. Сумарокова, «Лжец» И. Хемницера, «Лгун» В. Левшина). Портной упомянут в басне в соответствии со многими русскими пословицами типа: «Не столько купец на аршине, сколько портной на ножницах унесёт», «Нет воров супротив портных мастеров».

Крылатые выражения

1. Из дальних странствий возвратясь. Употребляется в случае возвращения кого-либо из дальнего путешествия.

2. Римский огурец. Иносказательно: нелепая выдумка, чрезмерное преувеличение. Крыловская строка превратилась в народную пословицу: «Хорошо сказывать сказку про римский огурец».

«И. А. Крылов. Полное собрание сочинений. Т. 3.» Раздел «Басни. Книга вторая».

Басню «Лжец» Крылова следует воспринимать как произведение, обладающее не столько личным, сколько социальным характером. При изучении этого текста на уроке литературы важно обратить внимание на то, что автор рисует типичный образ русского дворянина, очарованного заграничной жизнью. В стихотворении, доступном для бесплатного скачивания, звучит постоянная критика родного края и восторженные отзывы о таинственном «там-то». Желая выразить свою восхищенность, князь уходит в приукрашивание действительности и порой не замечает собственной лжи. Для него все заграничное — это чистый восторг, и он искренне считает его таковым, что становится ясно при полном прочтении произведения.

Замысел басни «Лжец» возник у Крылова на одном из светских приемов и постепенно оброс подробностями, так как баснописец часто общался с тщеславными людьми, склонными к преувеличению. Сведя свои наблюдения в единое целое, поэт в 1811 году создал произведение, которое стало частью его посмертной книги. Читая текст «Лжеца» как в онлайн-формате, так и на бумаге, невозможно не впечатлиться его точностью и актуальностью, сохранившейся до наших дней. Несмотря на исчезновение дворянства, лжец продолжает существовать в каждом из нас, нанося немалый вред обществу своими поступками и взглядами. 🦚📜

Анализ, мораль басни И. А. Крылова «Лжец»

Великий русский баснописец был, несомненно, мудрым человеком с огромным жизненным опытом, который прекрасно разбирался в людях. В своих произведениях он описал практически все человеческие пороки, причем облек эти описания в увлекательную и одновременно поучительную форму.

Басня «Лжец» представляет собой «откровения туриста-западника» – диалог двух приятелей, один из которых побывал в заморских странах и делится впечатлениями. Он беспардонно лжет, и это очевидно обоим собеседникам. Слушающий выбирает похожую тактику: он также прибегает к вымыслу, причем делает это остроумно и последовательно и ставит со своего приятеля в тупик.

Стихотворение содержит такие средства художественной выразительности:

- эллипсис – «если б (ты) посмотрел», «тотчас (упадет) в воду», «перервал (перебил меня) … лжец», который позволяет выразить авторскую мысль при минимуме лексических средств;

- инверсию – «по сию не вспомнюсь пору», «свойство чудное», «римский твой», «перервал … лжец», «лжец ни один», которая обеспечивает гармоничную рифмовку;

- контекстуальные антонимы – «были – небылицы», «холодно – жарко», «спрячется – светит», «ночная тень – майский день», они позволяют подчеркнуть жизненные контрасты;

- синонимы – «лгун, лжец», «диковина, чудо, диво», которые избавляют изложение от повторов, делают речь яркой и насыщенной;

- риторические вопросы – «Поверишь ли?», «Что … у вас за край?», которыми рассказчик пытается придать тону достоверность и выразить свое отношение;

- риторические восклицания – «… там-то …рай!», «…душе отрада!», «что там … зреет!», «мой творец!», «… по сию не вспомнюсь (опомнюсь) пору!», «Что за диковина!», «чего-то нет на свете!», «Поверить трудно!» – передают степень восхищения и удивления говорящих;

- гиперболу – «был (огурец) с гору, и с дом величиной» – художественное преувеличение придает зримую образность;

- многосоюзие – «то холодно, то жарко, то спрячется, то светит» – выделяет каждое сопряженное с союзом слово;

- эпитет – «чудное свойство»;

- религиозную лексику – «душа», «рай», «божий», «творец», «грех» – как примету литературной речи двухвековой давности.

Басня содержит слова с частицами – «послушай-ка», «там-то», «чего-то», «мост-ат», полузнаменательную лексику – «ах», «ну», «уж», придающими речи разговорный, близкий читателю характер, и устаревшие формы слов – «без счёту», «домы (в контексте речи – здания)».

Ряд слов и выражений необходимо объяснить: «прилыгал» – «лгал, привирал», «отрада» – «чувство удовольствия, радости», «хоромы» – в контексте речи имеется в виду именно многокомнатный дом большого размера, «за нужду влезть» – «разместиться при необходимости».

Заметим, что поэт клеймит обманщиков, невзирая на их общественный статус. Используя вводную конструкцию, автор даже допускает, что его персонаж является знатным лицом. Таким образом Крылов подчеркивает, что знатные люди ничуть не лучше простолюдинов: пороки свойственны любому человеку, и в данном случае родовитость не является охранной грамотой. И. А. Крылов также высмеивает лентяя, который мечтает о вечном лете, о безоблачной жизни, где «никто ни садит, ни сеет». Герой басни напоминает крыловскую Стрекозу. Он самонадеянно полагает, что достоин рая при жизни.

Басня невероятно актуальна и в наши дни. В произведении явно читается нота осуждения любителей всего иностранного. Выдумщик взахлеб расхваливает заграницу и одновременно порочит свою страну. Он даже отстраняется, дистанцируется от нее, высокомерно говоря: «Что … у вас за край?»

А словосочетание «римский огурец» стало устойчивым выражением, синонимом невероятных по глупости выдумок.