- Иван Крылов ~ Откупщик и Сапожник (Басня) - 20.11.2025

- Иван Крылов ~ Тришкин кафтан - 02.09.2025

- Иван Крылов ~ Кукушка и Горлинка - 20.08.2025

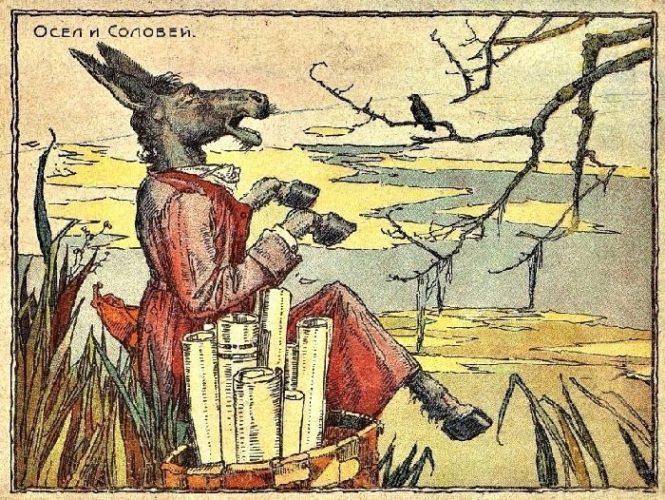

«Осёл и Соловей»

Иван Крылов

Осел увидел Соловья

И говорит ему: “Послушай-ка, дружище!

Ты, сказывают, петь великий мастерище.

Хотел бы очень я

Сам посудить, твое услышав пенье,

Велико ль подлинно твое уменье?”

Тут Соловей являть свое искусство стал:

Защелкал, засвистал

На тысячу ладов, тянул, переливался;

То нежно он ослабевал

И томной вдалеке свирелью[1] отдавался,

То мелкой дробью[2] вдруг по роще рассыпался.

Внимало все тогда

Любимцу и певцу Авроры[3];

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,

И прилегли стада

Чуть-чуть дыша, пастух им любовался

И только иногда,

Внимая Соловью, пастушке улыбался.

Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом,

“Изрядно, — говорит, — сказать неложно,

Тебя без скуки слушать можно;

А жаль, что незнаком

Ты с нашим петухом;

Еще б ты боле навострился,

Когда бы у него немножко поучился”,

Услыша суд такой, мой бедный Соловей

Вспорхнул — и полетел за тридевять полей.

——————

Избави Бог и нас от этаких судей.

Время написания: не позднее февраля 1811 г.

Первая публикация: “Беседа любителей русского слова”, 1811 г.

Примечания

[1] Свире́ль – народный музыкальный инструмент в виде дудки (чаще спаренных дудок) из дерева, тростника.[2] Дробь – здесь: мелкие свинцовые шарики для стрельбы из охотничьего ружья.

[3] Авро́ра – в древнеримской мифологии богиня утренней зари.

Крылатые выражения

- 1. А жаль, что не знаком ты с нашим петухом: еще б ты боле навострился, когда бы у него немножко поучился. Употребляется по отношению к невежественному человеку, высказывающемуся о вещах, в которых он мало разбирается.

- 2. Избави Бог и нас от этаких судей. Иронически о недоброжелательной, непрофессиональной, необъективной критике; о ложном авторитете.

Читать басню «Осёл и Соловей» Крылова Ивана Андреевича нужно с пониманием того, что герои его историй наделены человеческими чертами характера. Это поможет правильно понять переносное значение сюжета, созданного в 1811 году.

Данное произведение – это не только сказочная история, главными героями которой являются животные. Оно ещё и басня с острым сатирическим подтекстом. Основной сюжет этого нравоучительного стихотворения довольно прост. Осёл, слышавший много хвалебных отзывов о пении Соловья, просит его что-нибудь исполнить. Певчая птица, вдохновлённая появлением слушателя, показывает своё искусство во всей красе. Автор подчёркивает, что мало кто остался равнодушным к такому проникновенному исполнению. Как оказалось, Осёл не оценил старания Соловья. Более того, он предлагает птице взять несколько уроков у простого петуха. Здесь Осёл скорее показывает своё невежество, чем в действительности оскорбляет Соловья. Особо выделяется последняя строка, чётко указывающая на осуждение автором тех, кто, не имея необходимых знаний, берётся судить действия профессионалов.

В классе на уроке литературы текст басни Крылова «Осёл и Соловей» можно прочитать по ролям. Учить басню полностью онлайн или скачать очень удобно на нашем сайте.

Анализ басни Крылова «Осел и Соловей»

Басня И. А. Крылова «Осел и соловей» увидела в свет в 1811 году, когда поэт уже отчетливо осознал свое призвание баснописца. Жанр басни предполагает филигранное умение автора при минимальном объеме произведения предельно ясно и увлекательно описать конкретную, как правило, бытовую ситуацию и доступно сформулировать мораль изложенного.

В басне «Осел и соловей» поэт выбрал животных-символы крайне удачно. Осел выступает символом глупости, самоуверенности и той простоты, которая хуже воровства. Деликатный и мудрый, Соловей не вступает в полемику со своим критиком, а как бы «парит» над ситуацией, это вдохновенный творец, мастер своего дела. Домашний забияка Петух – воинствующая посредственность.

При чтении басни не оставляет чувство, что поэт наверняка сам попадал в подобную ситуацию, так ярко и зримо она прописана. Автор не зря так пространно описывает пение Соловья и реакцию на него окружающих – тем ярче становится контраст с железобетонной самоуверенностью Осла. Басня является талантливым осуждением невежества, ложных авторитетов, и не случайно объектом этого осуждения становится Осел (аллегория основывается на сходстве), а антиподом тонкому изысканному соловью становится горластый петух (ирония состоит в их противоположности).

Прямую связь басни с фольклором, живость, многоцветие ее народного языка, который так хорошо был знаком автору, подчеркивает употребление просторечной лексики – «сказывают», «навострился», «дружище», «мастерище». Наряду с ней автор использует и книжный оборот – «любимец и певец Авроры». Гипербола «за тридевять полей» является отсылкой к сказочному фразеологизму. Этот прием выгодно оттеняет линию сюжета, придает ему особый характер. Прямая речь и олицетворения – это те инструменты выразительности, без которых невозможно написание ни одной басни, и И. А. Крылов отдает им дань в полной мере.

Среди других выразительных средств, используемых Иваном Андреевичем – ряды однородных членов: «защелкал, …засвистал, тянул, переливался», «ослабевал, отдавался, рассыпался», анафора – «то … ослабевал…, то мелкой дробью … рассыпался», перифраза – «любимец и певец Авроры», метафора – «птичек хоры», «отдавался свирелью», «являть искусство», «уставясь лбом», метонимия – «рассыпался дробью».

Небольшое по объему произведение изобилует эпитетами – «бедный соловей», «великий мастерище», «томная свирель». Поэт украшает басню риторическим вопросом – «Велико ль подлинно твое уменье?» и восклицательным предложением – «Послушай-ка, дружище!», активно использует инверсию – «нежно он ослабевал», «внимало все тогда», «пастух им любовался», «незнаком ты».

Мораль басни не сформулирована напрямую, тем не менее, она очевидна. Истинная красота – не камень, который способен поднять каждый. Надо учиться ее воспринимать, а мнимые высокомерные ценители никчемны, смешны и нелепы.

Уникальность И. А. Крылова как автора в том, что он не читает нравоучений, а приглашает читателя внимательно понаблюдать за персонажами. Текст басни настолько ярок и выразителен, что был положен на музыку двумя композиторами – А. Г. Рубинштейном и Ю. М. Касьяником.

Иван Андреевич – русский поэт-самородок, масштаб личности которого еще не оценен по достоинству. Птицы, звери, рыбы и мифологические фигуры у И. А. Крылова – выразители характерных, узнаваемых человеческих черт, поэтому творчество его интернационально и не устареет никогда. Его басни доступны для понимания самыми юными читателями и, хотя ряд современников поэта признавали их слог грубым и несовершенным, они являются замечательным воспитательным материалом.

![]()