- Марина Цветаева ~ Никто ничего не отнял… (+ Анализ) - 26.01.2026

- Марина Цветаева ~ По дорогам, от мороза звонким.. - 21.01.2026

- Марина Цветаева ~ Большими тихими дорогами - 20.01.2026

* * *

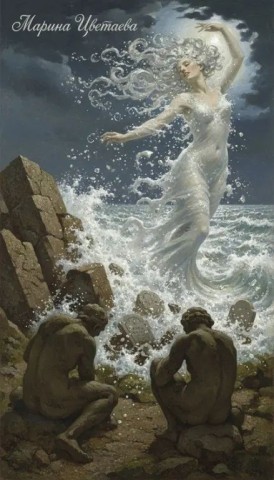

Кто создан из камня, кто создан из глины, –

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело – измена, мне имя – Марина,

Я – бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти –

Тем гроб и нагробные плиты…

– В купели морской крещена – и в полете

Своем – непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети

Пробьется мое своеволье.

Меня – видишь кудри беспутные эти? –

Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,

Я с каждой волной – воскресаю!

Да здравствует пена – веселая пена –

Высокая пена морская!

Дата создания: 23 мая 1920 г.

Из цикла «Н. Н. В.».

![]()

Анализ стихотворения Цветаевой «Кто создан из камня, кто создан из глины…» 1 вариант

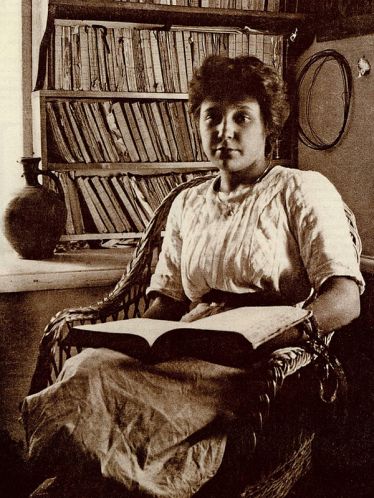

После революции Марина Цветаева в полной мере ощутила все тягости жизни русской интеллигентки, которая осталась без крыши над головой и средству к существованию. За 5 лет, которые провела поэтесса в разграбленной и раздираемой на части стране до момента эмиграции, ей пришлось мысленно попрощаться с мужем, похоронить младшую дочь и отказаться от идеи достучаться до людских сердец с помощью стихов. Любая другая женщина в такой ситуации наверняка бы сломалась, однако Марина Цветаева была полна решимости выжить любой ценой. Кроме этого, в ее душе еще теплилась надежда на то, что все происходящее вокруг является дурным сном, который вот-вот закончится. Именно по этой причине в 1920 году спустя несколько недель после похорон трехлетней дочери Ирины Цветаева написала знаменитое стихотворение «Кто создан из камня, кто создан из глины…», полное оптимизма и веры.

В этом произведении поэтесса очень удачно обыгрывает свое имя, ведь Марина в переводе с латинского означает «морской». Она проводит параллель с Афродитой, которая вышла из морской пены, отмечая: «А я сребрюсь и сверкаю!». Попытки превозношения себя над другими людьми, которые созданы из камня или же глины, связаны не только с желанием Цветаевой самоутвердиться. Поэтесса обращается к истокам своей жизни, пытаясь найти в них силы для того, чтобы преодолеть многочисленные трудности. Она убеждена, что «гроб и надгробные плиты» являются не ее уделом. Ведь еще в подростковом возрасте Цветаева осознала, что наделена удивительным поэтическим даром. Поэтому в данном стихотворении она пытается провозгласить свое превосходство над другими и утверждает: «Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье».

Действительно, поэтесса полна решимости доказать всему миру, что она заслуживает лучшей участи. Цветаева сбрасывает со счетов лишь тот факт, что судьбой ей уготованы тяжелые испытания. Господь смиряет строптивых, и на каждую попытку поэтессы доказать свою значимость будет отвечать весьма сильными и болезненными ударами. Первые из них поэтесса уже смогла ощутить, потеряв дочь и лишившись поддержки супруга, который после революции оказался за границей. Она не знает еще о том, что вскоре и сама станет эмигранткой. Но кажущаяся свобода не принесет ей облегчения, так как за границей творчество Цветаевой окажется еще менее востребованным, чем в советской России. Более того, тоска по родине будет отравлять безбедную и безоблачную жизнь поэтессы. Но все это случится гораздо позже, а пока Цветаева, переборов себя, с уверенностью заявляет: «Дробясь о гранитные ваши колени, я с каждой волной – воскресаю!». Ей невдомек, что после одного из таких ударов она уже не сможет оправиться и примет опрометчивое решение уйти из жизни.

![]()

Анализ стихотворения «Кто создан из камня, кто создан из глины» Цветаевой 2 вариант

Марина Цветаева еще до революции остро ощущала свое одиночество и отличие от окружающих людей. Это чувство значительно усилилось после установления советской власти. Поэтесса не признавалась новым режимом, ее произведения подвергались жесткой критике и не печатались. К этим трудностям добавились трагедии в личной жизни. Цветаеву покидает муж, отправившийся в эмиграцию. Через некоторое время у нее умирает дочь. Такая ситуация способна довести до отчаяния любого человека, но поэтесса находит в себе силы. В 1920 г. он создает жизнеутверждающее стихотворение «Кто создан из камня, кто создан из глины…»

В основу стихотворения поэтесса положила значение своего имени (Марина – с лат. «морская»). Она использует сравнение двух основных мировых стихий: земли и воды. Называя себя «бренной пеной морской», Цветаева противопоставляет ее камню и глине, олицетворяющими землю. Она не случайно выбрала эти образы. Согласно двум основным мировым религиям (христианство и мусульманство) творец создал первого человека из глины. Эти представления связаны с податливостью материала, с возможностью придания ему любой формы. Но застывшая и обожженная глина становится подобна камню, ее уже нельзя изменить. Камень вечен, он теряет всякую одухотворенность. В произведении содержится прямая аналогия – «могильная плита».

![]()

Анастасия и Марина Цветаевы с Николаем Мироновым 1912г.

Анастасия и Марина Цветаевы с Николаем Мироновым 1912г.

![]()

Марина Цветаева

Марина Цветаева

![]()

Марина Цветаева, Борис Унбегаун. Фавьер, 1935 г.

Марина Цветаева, Борис Унбегаун. Фавьер, 1935 г.

![]()

Марина Цветаева, Борис Унбегаун, Георгий Эфрон. Фавьер, 1935 г.

Марина Цветаева, Борис Унбегаун, Георгий Эфрон. Фавьер, 1935 г.

![]()

Себя поэтесса связывает со стихией воды, которая находится в постоянном движении и изменении. Она не имеет законченной формы. Возможно, Цветаева сравнивает себя с Афродитой, которая по легенде была рождена из морской пены. По крайней мере, она приписывает себе некоторые качества любвеобильной богини: «измена», «своеволье», «кудри беспутные».

Поэтесса дерзко отвечает всем своим недоброжелателям, что ее невозможно сломать или уничтожить. Вода способна преодолеть любую преграду, так как продолжает жизнь с каждой новой волной. Столкновение воды с камнем символизирует противостояние Цветаевой с жестким политическим режимом. Другой вариант – свой изменчивый и веселый характер поэтесса сравнивает с человеческой черствостью и равнодушием.

Неизвестно, была ли до конца искренна Цветаева в этом стихотворении. Возможно, это – отчаянный самообман измученной души. Дальнейшая трагическая судьба и самоубийство подтверждают, что и вода может покориться непреодолимой силе. Однако в свое время произведение бесспорно вызвало ярость в тех, кто считал поэтессу уже окончательно сломленным и утратившим веру в жизнь человеком.

![]()

![]()

![]()

![]()