- Марина Цветаева ~ Никто ничего не отнял… (+ Анализ) - 26.01.2026

- Марина Цветаева ~ По дорогам, от мороза звонким.. - 21.01.2026

- Марина Цветаева ~ Большими тихими дорогами - 20.01.2026

«Прохожий»

Марина Цветаева

* * *

Идёшь, на меня похожий,

Глаза устремляя вниз.

Я их опускала – тоже!

Прохожий, остановись!

Прочти – слепоты куриной

И маков набрав букет, –

Что звали меня Мариной

И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь – могила,

Что я появлюсь, грозя…

Я слишком сама любила

Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,

И кудри мои вились…

Я тоже была, прохожий!

Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий

И ягоду ему вслед, –

Кладбищенской земляники

Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,

Главу опустив на грудь.

Легко обо мне подумай,

Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!

Ты весь в золотой пыли…

– И пусть тебя не смущает

Мой голос из-под земли.

3 мая 1913 г., Коктебель.

Анализ стихотворения Цветаевой «Идёшь, на меня похожий…» 1 вариант

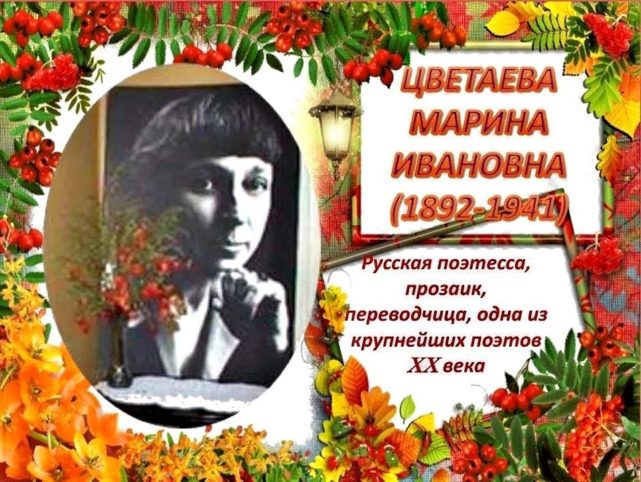

Марина Цветаева по праву считается одной из самых ярких и самобытных русских поэтесс первой половины 20 века. Ее имя неразрывно связано с таким понятием, как женское мировосприятие в литературе, образное, тонкое, романтическое и непредсказуемое.

Одним из наиболее известных произведений Марины Цветаевой является стихотворение «Идешь, на меня похожий…», написанное в 1913 году. Оно оригинально как по форме, так и по содержанию, так как представляет собой монолог умершей поэтессы. Мысленно перенесясь на несколько десятилетий вперед, Марина Цветаева попыталась представить, каким будет ее последнее пристанище. В ее понятии это – старое кладбище, на котором растет самая вкусная и сочная в мире земляника, а также полевые цветы, которые так любила поэтесса. Ее произведение обращено к потомкам, точнее, к неизвестному человеку, который блуждает среди могил, с любопытством вглядываясь в полустертые надписи на памятниках. Марина Цветаева, верившая в загробную жизнь, предполагает, что сможет наблюдать за этим незваным гостем и с грустью завидовать тому, что он также, как когда-то и она сама, гуляет по старым кладбищенским аллеям, наслаждаясь тишиной и покоем этого удивительного места, овеянного мифами и легендами.

«Не думай, что здесь – могила, что я появлюсь, грозя», – обращается к неизвестному собеседнику поэтесса, словно бы призывая его чувствовать себя на погосте свободно и непринужденно. Ведь ее гость жив, поэтому должен наслаждаться каждой минутой своего пребывания на земле, получая от этого радость и наслаждение. «Я слишком сама любила, смеяться, когда нельзя», – отмечает при этом Цветаева, подчеркивая, что никогда не признавала условностей и предпочитала жить так, как подсказывает ей сердце. При этом поэтесса говорит о себе исключительно в прошедшем времени, утверждая, что она тоже «была» и испытывала самые разнообразные чувства, начиная от любви и заканчивая ненавистью. Она была живой!

Философские вопросы жизни и смерти никогда не были чужды Марине Цветаевой. Она считала, что жизнь надо прожить так, чтобы она была яркой и насыщенной. А смерть – это не повод для грусти, потому что человек не исчезает, а лишь переходит в другой мир, который остается загадкой для тех, кто жив. Поэтому поэтесса просит своего гостя: «Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь». В ее понятии смерть также естественна и неизбежна, как и сама жизнь. И если человек уходит, то это вполне закономерно. Поэтому не следует предаваться печали. Ведь те, кто умер, будут жить до тех пор, пока о них кто-то помнит. И это, по мнению Цветаевой, является гораздо более важным, чем любые другие аспекты человеческого бытия.

Иронизируя над собой, поэтесса обращается к незнакомцу со словами «И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли». В этой короткой фразе заключено и легкое сожаление о том, что жизнь не бесконечна, и восхищение будущим поколением, и смирение перед неизбежностью смерти. Однако в стихотворении «Идёшь, на меня похожий..» нет ни одного намека на страх перед тем, что жизнь рано или поздно закончится. Наоборот, это произведение наполнено светом и радостью, легкостью и неизъяснимым очарованием.

Именно так, с непринужденностью и изяществом, Марина Цветаева относилась к смерти. Видимо, поэтому она смогла принять решение самостоятельно уйти из жизни после того, как посчитала, что ее творчество никому не нужно. И самоубийство поэтессы в Елабуге, являющееся актом доброй воли, можно расценивать, как освобождение от непосильной ноши, которой является жизнь, и обретение вечного покоя в потустороннем мире, где нет жестокости, предательства и безразличия.

Анализ стихотворения «Идёшь, на меня похожий» Цветаевой 2 вариант

Стихотворение “Идёшь, на меня похожий” написано молодой поэтессой в очень необычной форме – это монолог мёртвой женщины. Краткий анализ “Идешь, на меня похожий” по плану поможет понять, почему именно ею была выбрана такая форма и другие тонкости произведения. Материал может использоваться на уроке литературы в 11 классе для глубокого проникновения в тему.

Краткий анализ

История создания – стихотворение написано в 1913 году в Коктебеле, где поэтесса гостила у Максимилиана Волошина вместе с мужем и маленькой дочкой.

Тема стихотворения – смысл жизни человека и суть смерти.

Композиция – одночастная, монолог-рассуждение состоит из семи строф и строится последовательно от первой до последней.

Жанр – лирическое стихотворение.

Стихотворный размер – ямб с пиррихием.

Эпитеты – “кладбищенская земляника”, “золотая пыль“.

Метафора – “весь в золотой пыли“.

История создания

Это стихотворение, как и ряд других, было написано Мариной Цветаевой в Коктебеле, куда она вместе с мужем и годовалой дочкой в 1913 году приехала погостить. Принимал гостей Максимилиан Волошин, поселивший их в отдельном домике. Всегда шумный дом Волошина в тот год был странно пуст, да и погода располагала больше к размышлениям, чем к прогулкам, так что эта поездка стала для поэтессы очень знаковой.

Двадцатилетнюю Цветаеву не по годам волновали важные философские вопросы, одному из которых она и посвятила стихотворение “Идешь, на меня похожий”.

Тема

Произведение посвящено смыслу человеческой жизни и сути смерти – это и есть его основная тема. Надо сказать, что Цветаева была суеверна и верила в загробную жизнь. Она считала смерть только переходом в новую форму существования. И хотя человек ничего не знает об этой форме, это не является поводом для грусти.

Композиция

Семистрофное стихотворение развивает идею, которая волновала поэтессу всю её молодость – о том, что происходит с человеком после его смерти. Придав своим размышлениям оригинальную форму монолога от первого лица, Цветаева рассуждает так, как, по её мнению, могла бы говорить после своей кончины уже из-под могильного камня.

Она призывает неизвестного прохожего, который забрёл на кладбище, остановиться и прочесть, что написано на её могиле. И непременно набрать цветов и поесть земляники, ведь смерть – это не повод для грусти, Последнюю мысль она особенно явно высказывает в шестой строфе, обращаясь к незнакомцу с просьбой ни в коем случае не грустить, а думать о ней с лёгкостью и так же легко позабыть об этом эпизоде своей жизни.

Последняя строфа – это гимн жизни: человек, который стоит, освещаемый ярким солнцем, не должен переживать из-за доносящегося из-под земли голоса, ведь перед ним – вся жизнь.

Стих написан ямбом с пиррихиями, что создаёт ощущение непринуждённой живой речи.

Жанр

В молодости Марина Цветаева часто обращалась к философской лирике, к которому относится и это произведение, по жанру лирическое стихотворение. В нём мы видим мысли и чувства лирической героини. Поэтессу волновали многие сложные вопросы, в том числе и вопросы жизни и смерти. Это произведение дает понять, что относилась она к ней с лёгкостью и изяществом, как к чему-то неизбежному.

Средства выразительности

Нельзя сказать, что это произведение богато тропами:

поэтесса использует эпитеты – “стебель дикий”, “золотая пыль” – и метафору – “весь в золотой пыли“.

Основную роль в создании настроений играют знаки препинания – тире. Они придают силу всем словам Цветаевой, позволяют выделить основные мысли и подчеркнуть суть идеи, которую она доносит до читателя.

Обращение – это тоже важный художественный приём, привлекающий внимание читателя и создающий особую форму стихотворения.

Анализ стихотворения «Идешь, на меня похожий» Цветаевой 3 вариант

Стихотворение «Идешь, на меня похожий…» (1913 г.) является одним из самых известных в раннем творчестве Цветаевой. Поэтесса часто удивляла своих читателей оригинальными взглядами. На этот раз молодая девушка представила себя давно умершей и обращающейся к случайному посетителю ее могилы.

Цветаева призывает прохожего остановиться и поразмышлять над ее смертью. Она не хочет, чтобы ее оплакивали и жалели. Свою гибель она считает неизбежным событием, которому подвержены все люди. Описывая свой облик при жизни, поэтесса напоминает прохожему, что когда-то они были похожи. Могила не должна вызывать в нем чувство страха или опасности. Цветаева хочет, чтобы посетитель забыл о могильном прахе и представлял ее живой и веселой. Она считает, что смерть человека не должна служить огорчением для живых. Легкое и беззаботное отношение к смерти – лучшее почтение памяти и дань уважения для умерших.

Цветаева верила в загробное существование. В стихотворении отразились ее убеждения в том, что после смерти человек сможет взглянуть на свое последнее пристанище и каким-то образом повлиять на отношение к нему живых людей. Поэтесса хотела, чтобы кладбище ассоциировалось не с мрачным и печальным местом. В ее представлении собственная могила должна находиться в окружении ягод и трав, которые могут порадовать взгляд посетителей. Это отвлечет их от ощущения безвозвратной утраты. Умершие будут восприниматься в качестве перешедших в другой мир душ. В последних строках поэтесса использует яркий образ заходящего солнца, осыпающий прохожего «золотой пылью». Он подчеркивает ощущение покоя и умиротворения, которые царят на кладбище.

Цветаева считала, что человек будет продолжать жить, пока о нем хранится память. Физическая смерть не приводит к смерти духовной. Сам переход из одного мира в другой должен восприниматься легко и безболезненно.

Спустя много лет поэтесса добровольно рассталась с жизнью. К тому времени она испытала много разочарований и потерь и вряд ли разделяла свои ранние взгляды. Тем не менее самоубийство стало сознательным и обдуманным шагом. Потеряв всякую надежду на земную жизнь, Цветаева решила, что настало время проверить существование загробного мира. Посмертное признание поэтессы в значительной степени оправдало ее надежды на бессмертие.