- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

«Разговор книгопродавца с поэтом»

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)

Книгопродавец

Стишки для вас одна забава,

Немножко стоит вам присесть,

Уж разгласить успела слава

Везде приятнейшую весть:

Поэма, говорят, готова,

Плод новый умственных затей.

Итак, решите; жду я слова:

Назначьте сами цену ей.

Стишки любимца муз и граций

Мы вмиг рублями заменим

И в пук наличных ассигнаций

Листочки ваши обратим…

О чем вздохнули так глубоко?

Нельзя ль узнать?

Поэт

Я был далеко:

Я время то воспоминал,

Когда, надеждами богатый,

Поэт беспечный, я писал

Из вдохновенья, не из платы.

Я видел вновь приюты скал

И темный кров уединенья,

Где я на пир воображенья,

Бывало, музу призывал.

Там слаще голос мой звучал;

Там доле яркие виденья,

С неизъяснимою красой,

Вились, летали надо мной

В часы ночного вдохновенья!..

Все волновало нежный ум:

Цветущий луг, луны блистанье,

В часовне ветхой бури шум,

Старушки чудное преданье.

Какой-то демон обладал

Моими играми, досугом;

За мной повсюду он летал,

Мне звуки дивные шептал,

И тяжким, пламенным недугом

Была полна моя глава;

В ней грезы чудные рождались;

В размеры стройные стекались

Мои послушные слова

И звонкой рифмой замыкались.

В гармонии соперник мой

Был шум лесов, иль вихорь буйный,

Иль иволги напев живой,

Иль ночью моря гул глухой,

Иль шопот речки тихоструйной.

Тогда, в безмолвии трудов,

Делиться не был я готов

С толпою пламенным восторгом,

И музы сладостных даров

Не унижал постыдным торгом;

Я был хранитель их скупой:

Так точно, в гордости немой,

От взоров черни лицемерной

Дары любовницы младой

Хранит любовник суеверный.

Книгопродавец

Но слава заменила вам

Мечтанья тайного отрады:

Вы разошлися по рукам,

Меж тем как пыльные громады

Лежалой прозы и стихов

Напрасно ждут себе чтецов

И ветреной ее награды.

Поэт

Блажен, кто про себя таил

Души высокие созданья

И от людей, как от могил,

Не ждал за чувство воздаянья!

Блажен, кто молча был поэт

И, терном славы не увитый,

Презренной чернию забытый,

Без имени покинул свет!

Обманчивей и снов надежды,

Что слава? шепот ли чтеца?

Гоненье ль низкого невежды?

Иль восхищение глупца?

Книгопродавец

Лорд Байрон был того же мненья;

Жуковский то же говорил;

Но свет узнал и раскупил

Их сладкозвучные творенья.

И впрям, завиден ваш удел:

Поэт казнит, поэт венчает;

Злодеев громом вечных стрел

В потомстве дальном поражает;

Героев утешает он;

С Коринной на киферский трон

Свою любовницу возносит.

Хвала для вас докучный звон;

Но сердце женщин славы просит:

Для них пишите; их ушам

Приятна лесть Анакреона:

В младые лета розы нам

Дороже лавров Геликона.

Поэт

Самолюбивые мечты,

Утехи юности безумной!

И я, средь бури жизни шумной,

Искал вниманья красоты.

Глаза прелестные читали

Меня с улыбкою любви;

Уста волшебные шептали

Мне звуки сладкие мои…

Но полно! в жертву им свободы

Мечтатель уж не принесет;

Пускай их юноша поет,

Любезный баловень природы.

Что мне до них? Теперь в глуши

Безмолвно жизнь моя несется;

Стон лиры верной не коснется

Их легкой, ветреной души;

Не чисто в них воображенье:

Не понимает нас оно,

И, признак бога, вдохновенье

Для них и чуждо и смешно.

Когда на память мне невольно

Придет внушенный ими стих,

Я так и вспыхну, сердцу больно:

Мне стыдно идолов моих.

К чему, несчастный, я стремился?

Пред кем унизил гордый ум?

Кого восторгом чистых дум

Боготворить не устыдился?..

Книгопродавец

Люблю ваш гнев. Таков поэт!

Причины ваших огорчений

Мне знать нельзя; но исключений

Для милых дам ужели нет?

Ужели ни одна не стоит

Ни вдохновенья, ни страстей,

И ваших песен не присвоит

Всесильной красоте своей?

Молчите вы?

Поэт

Зачем поэту

Тревожить сердца тяжкий сон?

Бесплодно память мучит он.

И что ж? какое дело свету?

Я всем чужой!.. душа моя

Хранит ли образ незабвенный?

Любви блаженство знал ли я?

Тоскою ль долгой изнуренный,

Таил я слезы в тишине?

Где та была, которой очи,

Как небо, улыбались мне?

Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И что ж? Докучный стон любви,

Слова покажутся мои

Безумца диким лепетаньем.

Там сердце их поймет одно,

И то с печальным содроганьем:

Судьбою так уж решено.

Ах, мысль о той души завялой

Могла бы юность оживить

И сны поэзии бывалой

Толпою снова возмутить!..

Она одна бы разумела

Стихи неясные мои;

Одна бы в сердце пламенела

Лампадой чистою любви!

Увы, напрасные желанья!

Она отвергла заклинанья,

Мольбы, тоску души моей:

Земных восторгов излиянья,

Как божеству, не нужно ей!..

Книгопродавец

Итак, любовью утомленный,

Наскуча лепетом молвы,

Заране отказались вы

От вашей лиры вдохновенной.

Теперь, оставя шумный свет,

И муз, и ветреную моду,

Что ж изберете вы?

Поэт

Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет;

Внемлите истине полезной:

Наш век — торгаш; в сей век железный

Без денег и свободы нет.

Что слава?- Яркая заплата

На ветхом рубище певца.

Нам нужно злата, злата, злата:

Копите злато до конца!

Предвижу ваше возраженье;

Но вас я знаю, господа:

Вам ваше дорого творенье,

Пока на пламени труда

Кипит, бурлит воображенье;

Оно застынет, и тогда

Постыло вам и сочиненье.

Позвольте просто вам сказать:

Не продается вдохновенье,

Но можно рукопись продать.

Что ж медлить? уж ко мне заходят

Нетерпеливые чтецы;

Вкруг лавки журналисты бродят,

За ними тощие певцы:

Кто просит пищи для сатиры,

Кто для души, кто для пера;

И признаюсь — от вашей лиры

Предвижу много я добра.

Поэт

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.

26 сентября 1824 г.

Анализ стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом» Пушкина

В творчестве А. Пушкина проблема поэта и общества появляется не раз. Оригинальную интерпретацию она получает в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом».

Краткий анализ

История создания – вышло из-под пера поэта в осенью 1824 г., когда Александр Сергеевич пребывал в Михайловском. Произведение увидело мир в качестве предисловия к поэме «Евгений Онегин»

Тема стихотворения – поэт и общество, поэтическое творчество и слава.

Композиция – Анализируемое стихотворение построено в виде диалога между книгопродавцем и поэтом. Каждый из них высказывает свою точку зрения по поводу поэтического творчества. Автор указывает, кому принадлежит каждая из реплик. Деления на строфы в стихотворении нет.

Жанр – элегия.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб, рифмовка перекрёстная АВАВ, некоторые строки соединены парной ААВВ и кольцевой АВВА рифмовкой.

Метафоры – «плод новый умственных затей», «стишки любимца муз и граций», «я на пир воображения, бывало, музу призывал».

Эпитеты – «поэт беспечный», «ночное вдохновенье», «звуки дивные», «послушные слова», «вихорь буйный», «шёпот… тихоструйный».

Сравнения – «и от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаянья», «очи, как небо, улыбались мне».

История создания

Проблема поэтического творчества и вознаграждения за него очень актуальна в литературе ХIХ века. В царской России литературную деятельность не воспринимали как способ заработка. Александр Сергеевич нарушил эти стереотипы.

История создания шедевра началась с письма Казначееву, написанного в июне 1824 года. В нём Пушкин признавался, что начал воспринимать стихи как товар, хотя такой взгляд на творчество вызывал в нём отвращение. Спустя несколько месяцев в том же 1824 г. мысли, высказанные в письме, получили стихотворную форму. Впервые стихотворение было опубликовано не как самостоятельное произведение, а в качестве предисловия к поэме «Евгений Онегин».

Тема

В произведении развивается тема поэтического творчества. Автор осмысливает его разные аспекты, поднимая такие проблемы: роль поэта в обществе, вознаграждение за поэтическое творчество, поэзия и деньги, поэзия и слава.

Проблемы подаются с точки зрения двух людей – книгопродавца и поэта. Первый воспринимает словесное творчество как товар, за который легко можно получить вознаграждение. Он не понимает, почему поэт не согласен с таким утверждением. Книгопродавец считает, что поэзия – легкий труд, который увенчивает писателя славой.

Поэт пытается доказать своему собеседнику, что его убеждения ложные. В первой реплике труженик пера рассказывает, как прекрасны стихи, созданные бескорыстно, вдалеке от взоров общества. Эти творения нашёптываются самой природой, а послушные слова сами ложатся на бумагу прекрасными строками. В то же время поэт признается, что так он писал когда-то. В то прекрасное время его не интересовала плата, главным для него было вдохновение. Он считает, что поэзия за деньги унижает музу.

Книгопродавец в ответ осторожно замечает, что поэт «разошёлся по рукам, когда его заслепила слава». На это поэт отвечает кратко, как бы укоряя себя. Он называет блаженным того, кто сумел утаить свои душевные порывы. Книгопродавец замечает, что такого же мнения придерживались и другие известные поэты.

Из следующих реплик поэта узнаём его мнение по поводу любовной поэзии. Он считает, что интимные стихи должны оставаться достоянием влюблённых. Оглядываясь на свой творческий путь, поэт корит себя за то, что отступил от своих убеждений. «К чему, несчастный, я стремился» – не понимает теперь он.

В последней реплике книгопродавца говорится о том, что теперь над всем главенствуют деньги. За них, оказывается, даже свободу купить можно. Последние аргументы убеждают поэта продать своё творенье. Примечательно, что последние фразы поэта не рифмуются. Кажется, так он намекает на то, что настоящее творчество потихоньку умирает.

Композиция

Композиция анализируемого стихотворения необычная. Автор облачил свои мысли в диалог между книгопродавцем и поэтом. Такая форма позволила А. Пушкину полно раскрыть противоположные взгляды на ключевую проблему. Формально стихотворение не делится на строфы, но автор чётко обозначает границы каждой реплики.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб. Александр Пушкин использует перекрёстную рифмовку АВАВ, а между некоторыми строками – парную ААВВ и кольцевую АВВА. В стихотворении есть и мужские, и женские рифмы.

Жанр

Жанр произведения – элегия, так как в стихотворении автор поднимает актуальную проблему философского характера. Это грустные размышления автора на тему места поэзии в жизни общества.

Средства выразительности

Для раскрытия темы и реализации идеи стихотворения автор использует художественные средства. Особенно много их в речи поэта.

Главную роль играет метафора: «плод новый умственных затей», «стишки любимца муз и граций», «я на пир воображения, бывало, музу призывал». Дополняется картина эпитетами – «поэт беспечный», «ночное вдохновенье», «звуки дивные», «послушные слова», «вихорь буйный», «шёпот… тихоструйный» и сравнениями – «и от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаянья», «очи, как небо, улыбались мне».

В некоторых строфах эмоциональный фон создается при помощи аллитерации например, накопление согласных «с», «ж», «ш» передает неуютную атмосферу эпохи, в которой правят деньги: «Наш век – торгаш; в сей век железный без денег и свободы нет».

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Анализ стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» 2 вариант

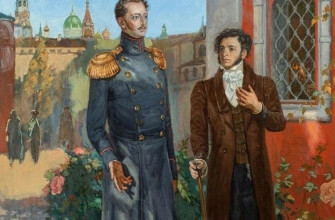

«Разговор книгопродавца с поэтом» Пушкин написал в конце сентября 1826 года. В печати произведение появилось в роли предисловия к «Евгению Онегину». Александр Сергеевич облек в стихотворную форму мысль, высказанную в письме Казначееву от июня 1824-го. Пушкин признается, что поборол в себе отвращение, вызванное необходимостью не просто сочинять лирику, но и продавать плоды своего труда. По словам поэта, даже на произведения, созданные по воле вдохновения, он стал смотреть как на товар. Тема, затронутая Александром Сергеевичем в «Разговоре книгопродавца с поэтом», была необыкновенно актуальна для двадцатых годов девятнадцатого столетия. В то время в аристократических кругах Российской империи литературное творчество не воспринималось в качестве источника основного заработка. Фактически Пушкин вступил в борьбу с царившими в высшем обществе предрассудками. Толчком к тому послужил отказ от государственной службы. В 1824 году Александр Сергеевич был вынужден уйти в отставку, так как полиция вскрыла одно из его писем, где говорилось об увлечении атеистическими учениями.

В анализируемом тексте Пушкин представляет вниманию читателей столкновение двух кардинально противоположных идеологий. Книгопродавец – человек земной, нацеленный на получение прибыли и не склонный к парению в облаках. Его характер раскрывается через выбираемую им лексику. В частности, плоды поэтического творчества он предпочитает называть стишками. В чем заключается позиция книгопродавца? Ему искренне думается, что процесс сочинения лирики прост как дважды два. Поэзия для него – баловство, за которое можно выручить неплохие деньги. По мнению книготорговца, за творчество будут хорошо платить, если его поставить на службу нужным людям.

Поэт сначала противостоит продавцу. Он рассказывает о прелестях ночного вдохновения, о том, как прекрасно творить, не оглядываясь на вкусы толпы. В его уста Пушкин вкладывает великолепное описание пейзажа. Кажется, поэт рад отказаться от известности:

Что слава? шепот ли чтеца?

Гоненье ль низкого невежды?

Иль восхищение глупца?

Вот только с хитрым книготорговцем, выступающим едва ли не в роли демона-искусителя, весьма сложно спорить. Он напоминает стихотворцу, что когда-то Байрон и Жуковский пытались откреститься от популярности, но это не помешало их произведениям хорошо продаваться. Действительно, великий английский поэт-романтик не раз затрагивает тему суетности славы. Достаточно лишь привести отрывок из «Дон-Жуана»:

В чем слава? В том, чтоб именем своим

Столбцы газет заполнить поплотнее.

Что слава? Просто холм, а мы спешим

Добраться до вершины поскорее.

У Жуковского подобная мысль встречается в балладе «Светлана»:

Слава, нас учили – дым;

Свет – судья лукавый.

Упоминание Байрона и Жуковского носит неслучайный характер. Оба – поэты-романтики, оба особенно не нуждались в деньгах. Василий Андреевич, к тому же, состоял в хороших отношениях с властями. Именно он занимался воспитанием будущего правителя Российской империи Александра II. Обращаясь к образам Жуковского и Байрона, книготорговец прозрачно намекает стихотворцу: пора отказаться от романтических идеалов в пользу более приземленного и реалистичного взгляда на окружающую действительность.

В финале продавец, типичный представитель «века-торгаша», «железного века», одерживает безоговорочную победу. Сила его триумфа подчеркивается Пушкиным при помощи финальных слов поэта: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся». Так на смену романтической взволнованности и возвышенности, на смену стихам пришла грубая проза.

Анализ стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом» Пушкина 3 вариант

Стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом» было написано Пушкиным в 1824 г., а впервые появилось в печати в качестве вступления к «Евгению Онегину». Оно отражает сложную душевную борьбу поэта между земными и духовными идеалами.

Пушкин практически на протяжении всей жизни испытывал финансовые затруднения. Они обострились после отказа поэта от государственной службы. Единственным источником дохода становилась литературная деятельность. Пушкина было неприятно подчинять свое творчество деньгам, но он был вынужден это сделать. В 1824 г. он утверждал в одном из писем, что «поборол в себе отвращение… продавать свои стихи».

В стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» описан вполне возможный откровенный диалог. Книгопродавец символизирует собой бездушного торгаша, для которого «стишки» — всего лишь товар, способный принести значительную прибыль. В роли поэта выступает сам Пушкин. Он рассказывает о счастливых временах своей молодости, когда впервые познакомился с творческой музой. Весь мир был открыт перед ним, его душу волновали мечты и сладкие надежды. Поэт с благоговением внимал звукам и образам окружающей природы. Он дорожил своим божественным даром и не допускал к нему «чернь лицемерную».

Книгопродавец возражает, что пусть и невольно, но поэт все же достиг славы и известности. Он приводит в пример романтических учителей Пушкина – Байрона и Жуковского. Они не предавали своих идеалов, но и не гнушались известностью. Оба поэта-романтика были достаточно обеспеченными людьми.

Дальнейший диалог все больше напоминает искушение праведника дьяволом-искусителем. На все возвышенные устремления поэта книгопродавец находит практические аргументы. Он утверждает, что любая тема найдет своего покупателя. Последним идеалом поэта остается свобода. Но он мгновенно слышит в ответ: «без денег и свободы нет». Книгопродавец вообще очень искусно выстраивает свою речь. Он не отрицает права поэта на выбор темы и методы ее воплощения и не пытается вмешаться в творческий процесс («не продается вдохновенье»). Но когда произведение уже готово, оно обретает физическое воплощение и определенную цену. Книгопродавец одинаково презирает и «журналистов» и «тощих певцов», но они – реальные покупатели, готовые отдать свои деньги. Поэтому поэт просто обязан вступить с ним в сделку.

В последней прозаической фразе («условимся») поэт признает свое полное поражение перед «веком железным». В реальности Пушкин также начал рассматривать свое творчество в качестве работы, за которую положено достойное вознаграждение.

![]()