- Василий Жуковский ~ Светлана (баллада) (+ Анализ) - 10.02.2025

- Василий Жуковский ~ Невыразимое (+ Анализ) - 20.11.2023

- Василий Жуковский ~ Бородинская годовщина - 18.03.2022

«Светлана»

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)

А. А. Воейковой

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад

Песенки подблюдны.

Тускло светится луна

В сумраке тумана –

Молчалива и грустна

Милая Светлана.

«Что, подруженька, с тобой?

Вымолви словечко;

Слушай песни круговой;

Вынь себе колечко.

Пой, красавица: «Кузнец,

Скуй мне злат и нов венец,

Скуй кольцо златое;

Мне венчаться тем венцом,

Обручаться тем кольцом

При святом налое».

«Как могу, подружки, петь?

Милый друг далёко;

Мне судьбина умереть

В грусти одинокой.

Год промчался – вести нет;

Он ко мне не пишет;

Ах! а им лишь красен свет,

Им лишь сердце дышит…

Иль не вспомнишь обо мне?

Где, в какой ты стороне?

Где твоя обитель?

Я молюсь и слезы лью!

Утоли печаль мою,

Ангел-утешитель».

Вот в светлице стол накрыт

Белой пеленою;

И на том столе стоит

Зеркало с свечою;

Два прибора на столе.

«Загадай, Светлана;

В чистом зеркала стекле

В полночь, без обмана

Ты узнаешь жребий свой:

Стукнет в двери милый твой

Легкою рукою;

Упадет с дверей запор;

Сядет он за свой прибор

Ужинать с тобою».

Вот красавица одна;

К зеркалу садится;

С тайной робостью она

В зеркало глядится;

Тёмно в зеркале; кругом

Мертвое молчанье;

Свечка трепетным огнем

Чуть лиет сиянье…

Робость в ней волнует грудь,

Страшно ей назад взглянуть,

Страх туманит очи…

С треском пыхнул огонек,

Крикнул жалобно сверчок,

Вестник полуночи.

Подпершися локотком,

Чуть Светлана дышит…

Вот… легохонько замком

Кто-то стукнул, слышит;

Робко в зеркало глядит:

За ее плечами

Кто-то, чудилось, блестит

Яркими глазами…

Занялся от страха дух…

Вдруг в ее влетает слух

Тихий, легкий шепот:

«Я с тобой, моя краса;

Укротились небеса;

Твой услышан ропот!»

Оглянулась… милый к ней

Простирает руки.

«Радость, свет моих очей,

Нет для нас разлуки.

Едем! Поп уж в церкви ждет

С дьяконом, дьячками;

Хор венчальну песнь поет;

Храм блестит свечами».

Был в ответ умильный взор;

Идут на широкий двор,

В ворота тесовы;

У ворот их санки ждут;

С нетерпенья кони рвут

Повода шелковы.

Сели… кони с места враз;

Пышут дым ноздрями;

От копыт их поднялась

Вьюга над санями.

Скачут… пусто все вокруг,

Степь в очах Светланы:

На луне туманный круг;

Чуть блестят поляны.

Сердце вещее дрожит;

Робко дева говорит:

«Что ты смолкнул, милый?»

Ни полслова ей в ответ:

Он глядит на лунный свет,

Бледен и унылый.

Кони мчатся по буграм;

Топчут снег глубокий…

Вот в сторонке божий храм

Виден одинокий;

Двери вихорь отворил;

Тьма людей во храме;

Яркий свет паникадил

Тускнет в фимиаме;

На средине черный гроб;

И гласит протяжно поп:

«Буди взят могилой!»

Пуще девица дрожит;

Кони мимо; друг молчит,

Бледен и унылый.

Вдруг метелица кругом;

Снег валит клоками;

Черный вран, свистя крылом,

Вьется над санями;

Ворон каркает: печаль!

Кони торопливы

Чутко смотрят в темну даль,

Подымая гривы;

Брезжит в поле огонек;

Виден мирный уголок,

Хижинка под снегом.

Кони борзые быстрей,

Снег взрывая, прямо к ней

Мчатся дружным бегом.

Вот примчалися… и вмиг

Из очей пропали:

Кони, сани и жених

Будто не бывали.

Одинокая, впотьмах,

Брошена от друга,

В страшных девица местах;

Вкруг метель и вьюга.

Возвратиться – следу нет…

Виден ей в избушке свет:

Вот перекрестилась;

В дверь с молитвою стучит…

Дверь шатнулася… скрыпит…

Тихо растворилась.

Что ж?.. В избушке гроб; накрыт

Белою запоной;

Спасов лик в ногах стоит;

Свечка пред иконой…

Ах! Светлана, что с тобой?

В чью зашла обитель?

Страшен хижины пустой

Безответный житель.

Входит с трепетом, в слезах;

Пред иконой пала в прах,

Спасу помолилась;

И с крестом своим в руке,

Под святыми в уголке

Робко притаилась.

Все утихло… вьюги нет…

Слабо свечка тлится,

То прольет дрожащий свет,

То опять затмится…

Все в глубоком, мертвом сне,

Страшное молчанье…

Чу, Светлана!.. в тишине

Легкое журчанье…

Вот глядит: к ней в уголок

Белоснежный голубок

С светлыми глазами,

Тихо вея, прилетел,

К ней на перси тихо сел,

Обнял их крылами.

Смолкло все опять кругом…

Вот Светлане мнится,

Что под белым полотном

Мертвый шевелится…

Сорвался покров; мертвец

(Лик мрачнее ночи)

Виден весь – на лбу венец,

Затворёны очи.

Вдруг… в устах сомкнутых стон;

Силится раздвинуть он

Руки охладелы…

Что же девица?.. Дрожит…

Гибель близко… но не спит

Голубочек белый.

Встрепенулся, развернул

Легкие он крилы;

К мертвецу на грудь вспорхнул…

Всей лишенный силы,

Простонав, заскрежетал

Страшно он зубами

И на деву засверкал

Грозными очами…

Снова бледность на устах;

В закатившихся глазах

Смерть изобразилась…

Глядь, Светлана… о творец!

Милый друг ее – мертвец!

Ax!.. и пробудилась.

Где ж?.. У зеркала, одна

Посреди светлицы;

В тонкий занавес окна

Светит луч денницы;

Шумным бьет крылом петух,

День встречая пеньем;

Все блестит… Светланин дух

Смутен сновиденьем.

«Ах! ужасный, грозный сон!

Не добро вещает он –

Горькую судьбину;

Тайный мрак грядущих дней,

Что сулишь душе моей,

Радость иль кручину?»

Села (тяжко ноет грудь)

Под окном Светлана;

Из окна широкий путь

Виден сквозь тумана;

Снег на солнышке блестит,

Пар алеет тонкий…

Чу!.. в дали пустой гремит

Колокольчик звонкий;

На дороге снежный прах;

Мчат, как будто на крылах,

Санки кони рьяны;

Ближе; вот уж у ворот;

Статный гость к крыльцу идет…

Кто?.. Жених Светланы.

Что же твой, Светлана, сон,

Прорицатель муки?

Друг с тобой; все тот же он

В опыте разлуки;

Та ж любовь в его очах,

Те ж приятны взоры;

Те ж на сладостных устах

Милы разговоры.

Отворяйся ж, божий храм;

Вы летите к небесам,

Верные обеты;

Соберитесь, стар и млад;

Сдвинув звонки чаши, в лад

Пойте: многи леты!

Улыбнись, моя краса,

На мою балладу;

В ней большие чудеса,

Очень мало складу.

Взором счастливый твоим,

Не хочу и славы;

Слава – нас учили – дым;

Свет – судья лукавый.

Вот баллады толк моей:

«Лучший друг нам в жизни сей

Вера в провиденье.

Благ зиждителя закон:

Здесь несчастье – лживый сон;

Счастье – пробужденье».

О! не знай сих страшных снов

Ты, моя Светлана…

Будь, создатель, ей покров!

Ни печали рана,

Ни минутной грусти тень

К ней да не коснется;

В ней душа как ясный день;

Ах! да пронесется

Мимо – Бедствия рука;

Как приятный ручейка

Блеск на лоне луга,

Будь вся жизнь ее светла,

Будь веселость, как была,

Дней ее подруга.

1812 г.

Карл Брюллов. «Гадающая Светлана» 1836г.

Карл Брюллов. «Гадающая Светлана» 1836г.

Анализ баллады «Светлана» Жуковского

Одним из лучших примеров раннего русского романтизма по праву считается баллада Василия Андреевича Жуковского «Светлана». Произведение является отражением национальной ментальности, в ней присутствуют разнообразные фольклорные элементы: приметы, гадания, народные сказки и обрядовые песни.

Краткий анализ

История создания – Произведение написано в 1812 году. В его основе лежит произведение немецкого поэта Августа Бюргера «Ленора», однако Жуковскому удалось так мастерски передать народный колорит, что русская версия во многом отличается от немецкого оригинала.

Тема стихотворения – Страшный сон во время рождественского гадания и утреннее пробуждение, принёсшее облегчение и радость. Также в произведении автором раскрыты темы судьбы, счастья, верности, сомнений и душевных переживаний.

Композиция – Композиция баллады построена на антитезе – противопоставлении фантазии и реальности, жизни и смерти, дня и ночи. Главная особенность композиции – мистический сон Светланы.

Жанр – Баллада.

Стихотворный размер – Хорей с перекрестной рифмой.

Метафоры – «мёртвое молчанье», «свет-судья лукавый».

Эпитеты – «милый», «статный», «тайный».

Сравнения – «мчат, как будто на крылах», «в ней душа, как ясный день».

Олицетворения – «тяжко ноет грудь», «крикнул жалобно сверчок».

Гиперболы – «тьма людей во храме», «от копыт их поднялась вьюга под ногами».

История создания

В начале творческого пути Василий Андреевич Жуковский во многом подражал английским и немецким поэтам. Он искренне считал, что отечественным писателям есть чему поучиться у западных коллег, и не стеснялся перенимать у них опыт. Однако в своих работах Жуковский всегда брал во внимание особенности русского менталитета. В результате даже переводные произведения отличались удивительной самобытностью и мало походили на первоисточники.

Одним из примеров подобного подражания стала баллада «Светлана», в основе которой лежит произведение известного немецкого поэта Бюргера «Ленора». Переложив первоисточник на свой манер, в 1812 году Жуковский подарил русским читателям прекрасную балладу, открывающую двери в мир сказок, мистики, легенд и преданий.

Невольно встаёт вопрос, кому посвящено столь мистическое и загадочное произведение, написанное Жуковским с большой любовью? Свою балладу Василий Андреевич посвятил родной племяннице и крестнице А. Протасовой. Это был своеобразный свадебный подарок девушке, которая выходила замуж за лучшего друга поэта, А. Воейкова.

Тема

В центре сюжета баллады – рождественское гадание на суженого, которое в старину пользовалось большой популярностью среди незамужних девушек.

Поэт мастерски изображает трепет и тревожное ожидание чуда главной героини. Истомившись в ожидании жениха, Светлана решается приоткрыть завесу тайны над будущим. Но вместо столь долгожданных свадебных колоколов перед её глазами встают страшные видения: панихида по усопшему, заброшенный дом, гроб с мертвецом.

И только вера и искренняя молитва помогают Светлане освободиться от уз кошмара. Баллада имеет счастливую концовку в виде свадьбы и полного отрицания суеверных страхов. Так Жуковский выразил основную мысль произведения – истинная любовь и непоколебимая вера способны устранить любые страхи и сомнения. С их помощью можно преодолеть все жизненные проблемы и невзгоды, именно вера и любовь придают силы, наполняют уверенностью и внутренней гармонией душу человека.

Композиция

Композиция произведения базируется на таком художественном приеме, как антитеза. В балладе автором отображена борьба любви и смерти, ночи и дня, реальности и фантазий. Благодаря этому приёму Жуковскому удалось продемонстрировать противоречия внутреннего мира человека, взаимодействие его души и реальности окружающего мира.

Композиция «Светланы» отличается стройностью и лёгкостью восприятия. В основе сюжета лежит мистический сон лирической героини – девушки по имени Светлана. В этом заключается главная особенность композиции баллады.

- Экспозиция – описание святочного гадания русских девушек.

- Завязка – Светлана в одиночестве смотрит в зеркало и засыпает. Появление жениха, который настойчиво просит её обвенчаться.

- Развитие событий – стремительная дорога сквозь метель и вьюгу к церкви, в которой проходит панихида по усопшему. Вмиг всё исчезает, и Светлана оказывается в избе, где видит гроб с покойником.

- Кульминация – в покойнике Светлана узнает своего возлюбленного и в ужасе просыпается.

- Развязка – пробуждение Светланы, её встреча с женихом.

- Эпилог – автор от всей души желает девушке счастья.

Жанр

При определении жанровой принадлежности произведение Жуковского часто путают с поэмой, однако оно написано в жанре баллады, поскольку излагается мелодичным слогом, а лирический герой оказывается в гуще загадочных, мистических событий.

Особую лиричность и напевность балладе придаёт размер произведения – хорей. Подобный эффект звучания ещё больше усиливается перекрёстной рифмой.

Средства выразительности

Баллада отличается большим разнообразием средств художественной выразительности. Так, автор использует метафоры («мёртвое молчанье», «свет-судья лукавый»), эпитеты («милый», «статный», «тайный»), сравнения («мчат, как будто на крылах», «в ней душа, как ясный день»), олицетворения («тяжко ноет грудь», «крикнул жалобно сверчок»), гиперболы («тьма людей во храме», «от копыт их поднялась вьюга под ногами»).

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Александр Новоскольцев. «Светлана»

Александр Новоскольцев. «Светлана»

Анализ стихотворения Жуковского «Светлана»

Баллада «Светлана» написана В. А. Жуковским в военном 1812 году. Она является русифицированным, лиричным переводом немецкого первоисточника, делая который, автор деликатно опустил способные оскорбить читателя кощунственные детали оригинала, почему-то оставив только пренебрежительное «поп».

В некотором роде баллада является тщательно переработанным литературным подражанием, но, в свою очередь, сама явилась объектом для множества других подражаний – невероятный успех Василия Андреевича хотели повторить многие. Появление произведений подобного рода было приметой зарождения романтизма и отражением появившейся моды на все страшное. Полная мистики и таинственных приключений баллада создавала интригу, будила у читателя приятное ощущение ужаса. Она стала предтечей так называемого черного романа в литературе.

Сказочное по форме произведение и начинается, как сказка – «Раз…» – сценой святочного гадания. Баллада включает уникальные эпитеты – «песенки подблюдны», «ярый (светлый) воск», «милый друг», «одинокая грусть», «легкая рука», «тайная робость», «мертвое молчанье», «трепетный огонь», «яркие глаза», «умильный взор», «одинокий храм», «кони борзые», дружный бег», «мирный уголок», «дух смутен», «пустая даль». Но несмотря на разнообразие ярких эпитетов, их количество в тексте сравнительно невелико – в нем преобладает действие: автор стремится завладеть вниманием читателя, не отвлекаясь на красоты стиля.

Метафоры по меткости описания не уступают эпитетам – «сердце дышит», «сумрак тумана», «свечка льет сиянье», «робость волнует грудь», «страх туманит очи», «шепот влетает», «свет очей», «блестит свечами», «пышут дым ноздрями», «обнял крылами», «пар алеет», «лоно луга» – и в большинстве также описывают действие.

В тексте обилие старославянизмов – «златое», «гласит», «вран», «перси (грудь)», «плат (платок)», «буди» в значении «будь», архаизмы – «светлица», «денница» (звезда – примета утра), «пелена» и «запона» – в значении «покрывало».

Произведение содержит массу риторических восклицаний – «Ах!» (встречается четырежды), «Я молюсь и слезы лью!», «…о творец!», «Милый друг ее – мертвец!», «Чу!», «Будь, создатель, ей покров!» – и риторических вопросов – «Что …с тобой?» (встречается дважды), «Как могу… петь?», «Иль не вспомнишь обо мне?», «Где, в какой ты стороне? Где твоя обитель?», «Что же девица?», «Что сулишь … – радость иль кручину?» Они создают необходимый эмоциональный фон, на котором разворачивается действие.

Многочисленные примеры инверсии – «им лишь красен свет», «стоит зеркало с свечою», «был в ответ умильный взор», «в ворота тесовы», «хижины… безответный житель», «шумным бьет крылом петух», «минутной грусти тень», «приятный ручейка блеск», «дней ее подруга» – придают изложению некую былинность, создают сказочную атмосферу.

Баллада богата лексикой высокого стиля – «жребий свой (судьбу)», «пала», «прах (пыль)», «лик», «обитель», «мнится» («чудится»), «зиждитель (творец, создатель)» , которая соседствует с разговорным «легохонько».

Из других средств выразительности в тексте имеются сравнения – «мчат, как будто на крылах», «душа как ясный день», необычные олицетворения – «крикнул сверчок», «сердце дрожит», гиперболы – «кони рвут повода», «тьма людей», анафора – «будь вся жизнь ее светла, будь веселость, как была», эллипсис – «год промчался – вести нет», «кони с места враз», «ни полслова ей в ответ», цитирование – «Кузнец, скуй мне злат и нов венец…», перифраз – «хижины безответный житель».

Среди авторских неологизмов – слово «крилы», изменение падежной формы – «слушай песни круговой (не песню)», «виден сквозь тумана», усечение «налой» – вместо аналой (церковный столик)», простонародные эпитеты «изумрудны», «подблюдны», «тесовы».

Ряд оборотов требуют пояснения: «укротились небеса» – «смилостивились», «благ зиждителя закон» – «божий закон», «Будь, создатель, ей покров (покровом, защитой)!» – просьба небесного покровительства, « подблюдны» – краткая форма от «подблюдные» – обрядовые песни, которые пели во время гаданий.

Чтобы сгладить мрачное, гнетущее впечатление от повествования, создать доверительную, интимную атмосферу, увлекающую читателя, автор оттеняет текст множеством уменьшительно-ласкательных слов – «вечерок, башмачок, песенки, подруженька, колечко, огонек, локоток, сторонка, метелица, уголок, хижинка, избушка, уголок, голубок, голубочек, солнышко, колокольчик, ручеек».

Поэт самокритично охарактеризовал свое произведение – «большие чудеса, очень мало складу». Но он явно лукавил. Белый голубь – известный христианский символ. Иносказание заключается в том, что спасает героиню глубокая искренняя вера. Баллада «Светлана» адресована молодежи того (да и нашего) времени. Ее идея – в непротивлении установленному Богом порядку вещей. Автор предостерегает читателей от опасности осуществления неистовых желаний, особенно эротического характера. Несмотря на непростой язык, баллада чрезвычайно актуальна и в наши дни – желание острых ощущений может однажды дорого обойтись каждому.

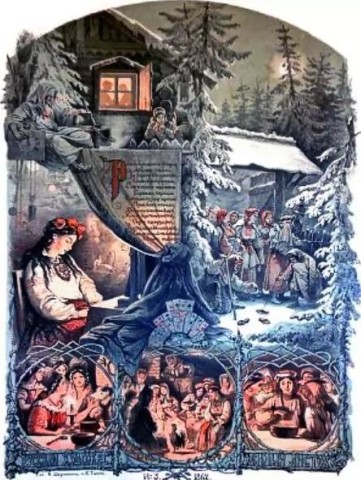

Иллюстрации к балладе Жуковского «Светлана». Шарлемань А. 1862г.

Иллюстрации к балладе Жуковского «Светлана». Шарлемань А. 1862г.

Анализ баллады «Светлана» Жуковского 3 вариант

Написанное в эпоху романтизма, стихотворение «Светлана» подчеркивает дух эпохи. Написанное в жанре баллада, оно особенно выделяется мистическими представлениями, фольклорными элементами – святочные гадания, сверхъестественные события, фрагменты обрядовых песен, молитв. Свою балладу автор посвятил племяннице, которая вот-вот должна была выйти замуж – А.Протасовой.

Центральной темой стихотворения является популярные в то время святочные гадания. Гадания на суженого в рождественскую ночь были частым явлением среди незамужних девушек, поскольку почти все они хотели знать, скоро ли кто-то возьмет их под венец, и кто будет тем таинственным нареченным.

Поэт очень красочно подчеркивает переживания главной героини, жених которой уехал в далекую страну и уже долгое время не дает о себе знать. Ей грустно смотреть на гадания подружек, которым неведомо чувство тоски и тревоги по любимому человеку. Однако и ее все-таки вовлекает процесс, и уже оставшись одна, Светлана решается на мистический обряд. Тоска и тревога наталкивает ее на желание узнать, что же свершилось с ее суженым, вернется ли он живой и невредимый, или же героиня так и останется век куковать незамужней.

Ярко характеризует героиню и ее имя – Светлана, свет, чистая, непорочная душа, в которой крепка вера, она не проклинает судьбу, не ропщет, а просто верит в свою любовь и любовь своего жениха. И даже страшные видения мертвеца не в силах опорочить ее светлое чувство.

Множество символов поэт использует и в описании окружающего мира и сна Светланы – например, ворон, являющийся во многих культурах вестником смерти и птицей, приносящей несчастья; голубь, символизирующий Святого Духа, спасающего героиню от адского мрака. Стихотворение наполнено и другими символами – рассвет, возвращающий все на круги своя, и пение петуха, пробуждающее девушку от страшного сна.

В балладе широко используется противопоставление, антитеза – отображается борьба света и тьмы, добра и зла, веры и неверия, любви и смерти. Это именно баллада, хотя и некоторыми часто интерпретируется как поэма. Изложение весьма мелодичное, свойственное именно балладе. Хорей придает особую лиричность и напевность.

Отличается стихотворение так же большим разнообразием средств выразительности. Встречаются и метафоры («свет-судья лукавый»), и эпитеты («милая Светлана, блестит яркими глазами»), олицетворения («крикнул жалобно сверчок»), и гиперболы («от копыт их поднялась вьюга под ногами»). Лексика богата архаизмами (ярый, уста, вымолвить) и историзмами (налое, песенки подблюдны).

Именно за свою мелодичность и романтизм стихотворение уже много лет находит отклик в сердцах читателей и по сей день.

![]()