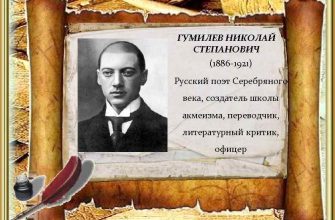

Поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик. Он был арестован и расстрелян по обвинению в антисоветской деятельности.

Гумилёв Николай Степанович (1886-1921) недавно публиковал

(посмотреть все)

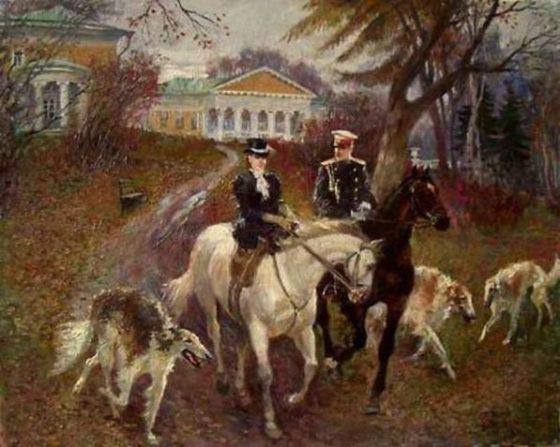

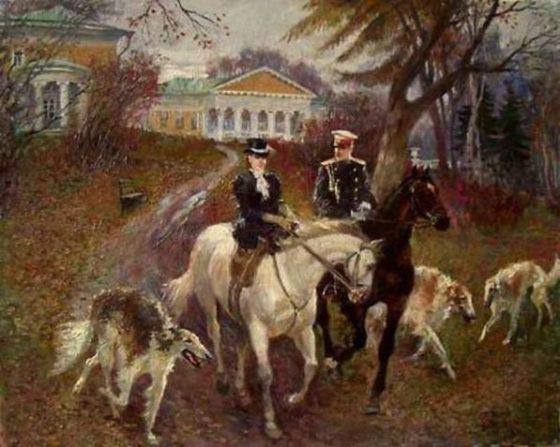

«Прогулка»

В очень-очень стареньком дырявом шарабане

(На котором после будет вышит гобелен)

Ехали две девушки, сокровища мечтаний,

Сердце, им ненужное, захватывая в плен.

Несмотря на рытвины, я ехал с ними рядом,

И домой вернулись мы уже на склоне дня,

Но они, веселые, ласкали нежным взглядом

Не меня, неловкого, а моего коня.

Дата написания: 1911 год

Художник: Владимир Сергеевич Первунинский

Анализ стихотворения Гумилева «Прогулка» 1 вариант

Лето 1911 г. молодой поэт провел в усадьбе матери Слепнево Тверской губернии. Веселый, деятельный, устраивающий разнообразные забавы, Гумилев был душой компании, состоящей из родственников и соседей, владельцев близлежащих имений. Особенно нравились поэту две юные барышни-сестры, Мария и Ольга, которые приходились ему дальними родственницами. Первая обладала тихим и спокойным характером, вторая была бойкой и очаровательной, прекрасно пела. В гумилевской лирике, датированной этим периодом, отразились автобиографические мотивы дружбы «троицы странной» и беспечного летнего отдыха.

Образы двух «нежных и стройных» сестер возникают в «Акростихе». С ними связывается тема необременительного путешествия, легкой поездки в «шарабанчике». Подобное идейно-образное наполнение характерно для поэтического текста «Прогулки», датированной концом весны 1911 г.: две «веселые» и беззаботные девушки, метафорически именуемые «сокровищами мечтаний», едут в потрепанном «шарабане».

Лирический субъект очарован своими героинями. Он с удовольствием участвует в развлечении, хотя его нельзя назвать комфортным: на дороге «рытвины», да и путь вышел слишком долгим для увеселительной поездки.

Сквозь жизнерадостный тон «Прогулки» пробиваются интонации светлой грусти и мягкой иронии. Диссонанс возникает в конце первого катрена: девушки невольно покоряют «ненужное им» сердце лирического «я». Во втором четверостишии тема непонимания развивается. Предметом женского восхищения становится не «неловкий» герой-всадник, а его ладный конь.

Спустя две-три недели после написания анализируемого текста Гумилев создает его продолжение, озаглавленное «Опять прогулка». Жизнерадостная компания «собирателей кувшинок» вновь отправляется в недолгую дорогу. Одна из девушек названа по имени — Оля. Она «осторожно ласкова» с героем-рассказчиком. Финальное двустишие добавляет иронии в поэтический текст: едущим в «шарабане» путешественникам легче любезничать с попутчиками, чем тем, кто сидит в седле.

В произведении «На кровати, превращенной в тахту», появившемся в один день с «Прогулкой», представлена более детализованная характеристика каждого из участников маленькой компании. Дружное трио составляют лирический герой, «жертва» собственных затей, степная «лисица» Оля и Маша, которая подобна «лебедю». Последний из образов, прототипом которого стала Мария Кузьмина-Караваева, выйдет за пределы летнего слепневского цикла, возникнув в сложном художественном пространстве «Заблудившегося трамвая».

Анализ стихотворения Гумилева «Прогулка (Мы в аллеях светлых пролетали…)» 2 вариант

Интонации поэтического текста 1917 г. пронизаны ощущениями свободного полета, которые задаются глагольной парой «пролетать – лететь». Небесная траектория прогулки влюбленной пары вызывает у читателя культурные реминисценции, связанные с полотнами Шагала. Героев родом из литературы и живописи объединяет сила романтической любви, вырывающая их из привычного мира, наделяющая способностью парить над городскими пространствами.

Пара из гумилевской «Прогулки» встречается на фоне осенней природы. Пейзажную зарисовку определяют две особенности: опадающие «золотые листья» и неподвижная водная гладь прудов, обозначенных эпитетом «сонные». Показательно, что спокойный умиротворенный пейзаж встречается дважды: сначала в качестве фона, потом – как «рамка», обрамляющая лицо героини.

Центральное место произведения занимает образ девушки. Она юна, потому что рассуждает о «еще неведомой любви», и мечтательна, доверчиво «поверяет» свои желания, «причуды» и «думы» лирическому субъекту. Центральный катрен содержит прямую речь героини, предметом которой становится модная тема свободной любви. Отталкиваясь от расхожего понятия, девушка обращается к романтической трактовке вневременной категории, определяя степень благородства человеческой души по способности к вечной любви.

Изображение искреннего и обаятельного женского образа завершается портретом, в котором внимание привлекают «глаза большие» и «милое лицо». Гармоничный облик возлюбленной органично вписывается в идиллическую пейзажную картину.

Герой старше своей спутницы: она апеллирует к своему собеседнику как к авторитету, ища одобрения своим рассуждениям. Житейский опыт проявляется и в поведении: лирический субъект, захваченный умиротворяющей зарисовкой, не решается вступить в спор очно. Его возражения остаются в форме невысказанных мыслей.

Влюбленный не согласен с выводами молодой дамы. В его трактовке любовь имеет иную природу: она уподобляется лесному пожару. Всепоглощающая и грозная мощь высокого чувства порождает у героя ощущение обреченности, которое усугубляется безответным характером привязанности лирического «я». Юная героиня увлечена прогулкой с интересным собеседником, но не влюблена в него. Она остается Синей звездой – чудесным и далеким светилом, озаряющим художественное пространство поздней гумилевской лирики.

Художник: Владимир Сергеевич Первунинский

Художник: Владимир Сергеевич Первунинский