- Николай Гумилёв ~ Когда я был влюблен… 💖 - 10.09.2025

- Николай Гумилёв ~ Девочка (+ Анализ) - 21.04.2025

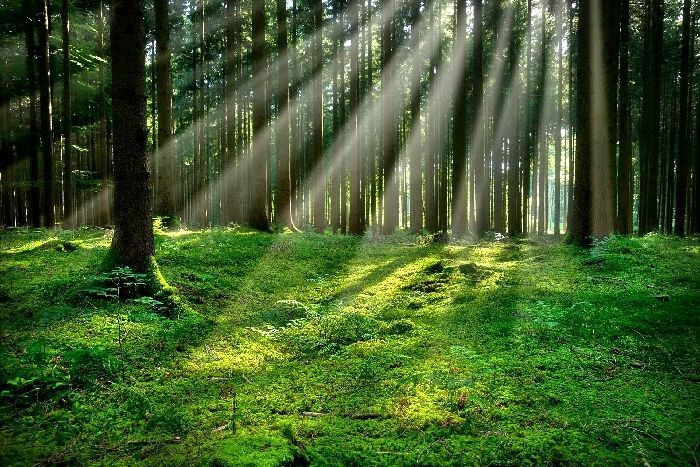

- Николай Гумилёв ~ Деревья 🌳🌲 - 15.04.2025

«Детство»

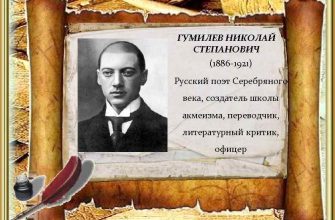

Николай Гумилев

Я ребенком любил большие,

Медом пахнущие луга,

Перелески, травы сухие

И меж трав бычачьи рога.

Каждый пыльный куст придорожный

Мне кричал: «Я шучу с тобой,

Обойди меня осторожно

И узнаешь, кто я такой!»

Только дикий ветер осенний,

Прошумев, прекращал игру,-

Сердце билось еще блаженней,

И я верил, что я умру

Не один,- с моими друзьями

С мать-и-мачехой, с лопухом,

И за дальними небесами

Догадаюсь вдруг обо всем.

Я за то и люблю затеи

Грозовых военных забав,

Что людская кровь не святее

Изумрудного сока трав.

Март 1916

Анализ стихотворения Гумилева «Детство»

Автобиографический образ лирического героя-ребенка не относится к числу частотных, типичных для поэтики Гумилева. В позднем произведении «Память» возникает фигура «некрасивого» и «тонкого» мальчика, чувствительной душе которого близки и понятны явления природы. Обостренное восприятие живого мира позволяет автору наделить образ ребенка определением «колдовской». Юный герой сторонится сверстников, избрав своими друзьями «дерево» и «рыжую собаку».

Основные мотивы, пунктирно намеченные в «Памяти», получили развернутую характеристику в стихотворении «Детство», появившемся весной 1916 г. Оно начинается с декларации детской любви к неброской картине окружающей природы: обширным «медом пахнущим» лугам, редкому лесу, сухотравью, в котором встречается пасущийся скот.

Во втором и третьем катренах на лидирующую позицию выходит мотив игры, которая послужила одной из причин привязанности маленького героя к родному пейзажу. Начиная с этого эпизода поэт активно применяет олицетворения: «пыльный» куст наделяется прямой речью и способностью шутить, а «дикий» ветер — играть с мальчиком. Образы лопуха и мать-и-мачехи возводятся в ранг «друзей» юного героя. В словах куста содержится намек на сокровенный смысл, который кроется за каждой из привычных реалий природы. Эта тайна кажется чувствительному ребенку особенно захватывающей.

С приходом осени забавы прекращались, и к юному лирическому субъекту приходило волнительное недетское ощущение конечности бытия. Последнее связано с загадкой вечного небесного начала, понимаемой мальчиком как продолжение интересной игры.

Финальный катрен демонстрирует позицию героя-взрослого, для которого изображенные воспоминания отделены прожитыми годами. Лирический субъект трактует «военные забавы» как продолжение увлекательной игры, связанной с поисками скрытых сущностей. Герой не останавливается в своих парадоксальных формулировках: в завершающем двустишии он уравнивает ценность человеческой крови, пролитой в сражениях, и «изумрудного сока» растений.

Столь же высокая оценка образам живой природы дается в стихотворении «Деревья». Растения в отличие от людей располагают «величьем совершенной жизни», которое даровано им высшими силами. В финале произведения озвучивается неожиданная мечта лирического героя: он желает воплотиться в образ дерева — безмолвный, мудрый, близкий божественному началу.

Краткий анализ стихотворения «Детство» Гумилева

Тема детства – одна из самых дорогих для сердца Николая Степановича Гумилева. Она неразрывно связана с темой природы.

Стихотворение написано в 1916 году. Его автору исполнилось 30 лет. Добровольцем, офицером он отправился на Первую Мировую войну. Выпустил сборник стихов «Колчан». Семейная ситуация была трудной, но брак сохранялся. Впрочем, впереди, конечно же, развод. По жанру – элегия, по размеру напоминает дольник, рифмовка перекрестная, 5 строф, большинство рифм открытые. Лирический герой – сам автор. В первом четверостишии герой вспоминает прошлое, лето, которое вся семья проводила в имении Поповка Царскосельского уезда. Дальше идет перечислительная градация, где луга пахнут медом (например, из-за цветущего подмаренника, клевера), а в сухих травах – бычьи рога. Во втором четверостишии банальное смешивается с фантастическим. Каждый куст – невиданное растение, а может, и не растение вовсе, надо только присмотреться, понять, вообразить. В 3 строфе осень – символ прекращения игры, отъезда с дачи в город. «Я верил, что я умру»: ребенок обычно считает себя бессмертным, а тут, напротив, у мальчика замирало сердце при мысли о смерти. Весь этот мир, прекрасный и не всегда дружелюбный, умрет вместе с ним. И из загробного мира «догадаюсь обо всем»: зачем все, почему так. В финале поэт возвращается к настоящему, к «военным забавам». Как тогда он понял взаимосвязь всего живого на земле, так и сейчас это чувство в нем только крепнет. Страдают люди, страдает природа. Герой даже радикально заявляет, что кровь «не святее» сока трав. Настолько эти травы в детстве проросли в нем, стали одним из истоков его творчества. Страстный путешественник, в годы войны он вспоминает лопух и мать-и-мачеху, друзей детских лет. В этих играх он один на один с природой. Свои ранние годы сам поэт позднее часто вспоминал, называл волшебными, сердце ребенка считал самым открытым, любящим, принимающим.

Эпитеты: изумрудного сока (это еще и метафора), дальними небесами, блаженней (счастливей). Бычачьи: словечко из детского лексикона. Прямая речь с восклицанием. Дважды в строках возникает глагол «любить», сперва в прошедшем, затем в настоящем времени.

Произведение «Детство» Николая Гумилева вошло в его авторский сборник «Костер», недооцененный критикой и читающей публикой. В годы перелома всех устоев жизни поэт размышляет о вечном, обращается к истории России, прозревает собственную судьбу.