- Николай Гумилёв ~ Когда я был влюблен… 💖 - 10.09.2025

- Николай Гумилёв ~ Девочка (+ Анализ) - 21.04.2025

- Николай Гумилёв ~ Деревья 🌳🌲 - 15.04.2025

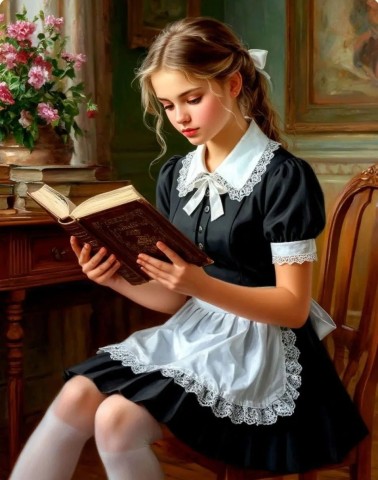

«Девочка»

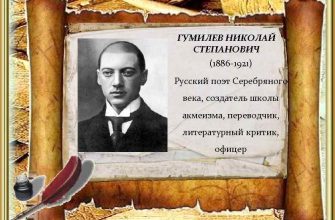

Николай Гумилёв

Временами, не справясь с тоскою

И не в силах смотреть и дышать,

Я, глаза закрывая рукою,

О тебе начинаю мечтать.

Не о девушке тонкой и томной,

Как тебя увидали бы все,

А о девочке тихой и скромной,

Наклоненной над книжкой Мюссе.

День, когда ты узнала впервые,

Что есть Индия – чудо чудес,

Что есть тигры и пальмы святые –

Для меня этот день не исчез.

Иногда ты смотрела на море,

А над морем сходилась гроза.

И совсем настоящее горе

Застилало туманом глаза.

Почему по прибрежьям безмолвным

Не взноситься дворцам золотым?

Почему по светящимся волнам

Не приходит к тебе серафим?

И я знаю, что в детской постели

Не спалось вечерами тебе.

Сердце билось, и взоры блестели.

О большой ты мечтала судьбе.

Утонув с головой в одеяле,

Ты хотела стать солнца светлей,

Чтобы люди тебя называли

Счастьем, лучшей надеждой своей.

Этот мир не слукавил с тобою,

Ты внезапно прорезала тьму,

Ты явилась слепящей звездою,

Хоть не всем – только мне одному.

Но теперь ты не та, ты забыла

Всё, чем в детстве ты думала стать.

Где надежда? Весь мир – как могила.

Счастье где? Я не в силах дышать.

И таинственный твой собеседник,

Вот я душу мою отдаю

За твой маленький детский передник,

За разбитую куклу твою.

Июль 1917 г.

Анализ стихотворения Николая Гумилёва «Девочка»

Автобиографичность – несомненная черта произведения, датированного летом 1917 г. В поэтическом тексте отразились непростые отношения автора и его первой супруги Анны Ахматовой, которая стала прототипом обоих женских образов, созданных в стихотворении. Особое значение приобретают воспоминания о первых встречах двух поэтов: 17-летний юноша, едва познакомившись с «дикой девочкой» Аней, воспылал к ней горячей любовью.

В центре художественного пространства гумилевского творения находится детский образ героини. Лирический субъект расположен к «милой и скромной» мечтательнице. Он ценит непосредственность, жажду открытий и способность удивляться, с которой юная героиня осваивает многообразный чудесный мир. Девочка честолюбива: она грезит о «большой судьбе», известности.

Детское желание стать «счастьем» и «надеждой» исполняется, правда, не совсем так, как воображалось ребенку. Любовь лирического героя к повзрослевшей девочке сравнивается со «слепящей звездой», которая светит лишь одному избраннику.

Трогательная девочка вырастает в девушку «тонкую и томную». Образ взрослой героини лишен гармонии: она забыла о детских грезах, существует без счастья и надежды. Ее печальный безрадостный мир характеризуется мрачным сравнением – «как могила».

Образ девочки дорог лирическому «я» и подобен прекрасной мечте. Далекое, но яркое воспоминание позволяет герою преодолеть приступы удушающей «тоски», которые мучат его в настоящем времени. Отдаленность позиции «таинственного собеседника» – один из путей для идеализации детского образа. Эта тенденция достигает кульминации в финале. Лирический субъект, отчаявшийся найти счастье в дне сегодняшнем, предлагает символический обмен, странный с позиции читателя-реалиста. Выразительная концовка завершает процесс поэтизации героини-девочки.

В лирике Гумилева образ Ахматовой наделяется чертами двойственности. Взрослая женщина предстает в роли отравительницы или «колдуньи» – неласковой и молчаливой, странной и порой опасной. Она похожа на «птицу подбитую». Дисгармоничному надломленному облику жены противостоит светлый детский образ, отделенный от лирического героя десятилетиями жизни. Поэт идеализирует «странно нежные» отношения влюбленных подростков. «Гимназист с гимназисткой» охвачены взаимным чувством искренней юной любви, как древнегреческие герои Дафнис и Хлоя.

Краткий анализ стихотворения «Девочка» Гумилева

Стихотворение создано в июле 1917 года. К этому времени поэт во Франции. Не в эмиграции, а как офицер, ожидающий отправки на Салоникский фронт. Ведь после февральской революции в русской армии нет дисциплины и прежнего духа. Ожидания эти не сбылись. Он просто почти год жил в Париже, пока не вернулся в революционную Россию. Жил, и любил красавицу Елену Дюбуше, свою Синюю звезду. Наполовину русская, девушка в Россию не собиралась. И уехала с женихом-американцем. По жанру – нежная любовная лирика с философским смыслом. Десять строф с перекрестной рифмовкой.

Главный герой – будто несчастный и прекрасный Пьеро, безответно влюбленный. Главная героиня – Елена в детстве. На ее примере поэт описал мечты и крушение их в жизни каждого человека. Эти строчки писала не страсть, а печаль. Ему дорого детство любимой девушки, как собственное. Тогда она была не такая уверенная в себе, как сейчас, а милая и скромная. «Над книжкой Мюссе»: ее детство прошло во Франции, а Мюссе – известный автор-романтик. Гумилев знал и переводил его стихи. Кто же в детстве не мечтает о дальних странах, экзотике? Таким был он сам – и воплотил свои мечты, увидел «пальмы святые».

И Елена жила в мире сказки, среди фей, где она была королевой, среди ангелов, и повинующихся ей животных. «О большой ты мечтала судьбе». Ожидания эти не сбылись. Но для одного поэта она стала звездой и счастьем. Он увидел ее такой, какой она была в своих золотых мечтах. Только вот девочки той нет. Она чужая Елене. Не нужна ей любовь и душа поэта. «Разбитую куклу»: в ее детстве в моде были куклы с фарфоровыми головками, которые легко бились.

Среди выразительных средств стиха множество эпитетов (девушке томной, таинственный собеседник, разбитую куклу). Метафоры: утонув в одеяле, ты прорезала тьму. Противопоставление. Повторы. Сравнения: как могила, солнца светлей. Несколько грустных риторических вопросов.