- Анна Ахматова ~ И мальчик, что играет на волынке… - 05.10.2025

- Анна Ахматова ~ Июль 1914 - 19.08.2025

- Анна Ахматова ~ Биография русской поэтессы Анны Ахматовой (1889-1966) (три варианта) - 19.08.2025

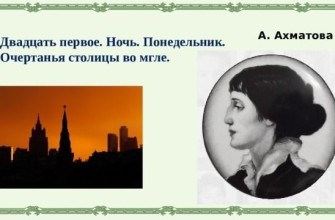

«Вижу выцветший флаг над таможней…»

Анна Ахматова

Вижу выцветший флаг над таможней

И над городом желтую муть.

Вот уж сердце мое осторожней

Замирает, и больно вздохнуть.

Стать бы снова приморской девчонкой,

Туфли на босу ногу надеть,

И закладывать косы коронкой,

И взволнованным голосом петь.

Все глядеть бы на смуглые главы

Херсонесского храма с крыльца

И не знать, что от счастья и славы

Безнадежно дряхлеют сердца.

Год написания: Осень 1913 г.

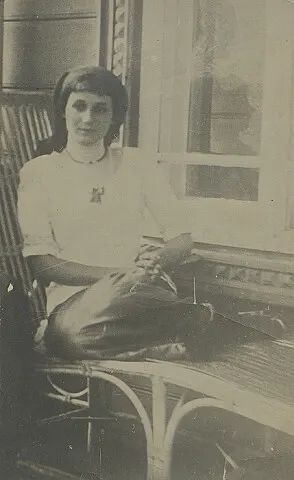

Анна Ахматова, 1910 г.

Анна Ахматова, 1910 г.

Поэт Николай Гумилев перестал относиться к стихам жены как к развлечению любимой уже весной 1911 года, недаром «Вечер» вышел под грифом основанного им литературного объединения «Цех поэтов».

Однако прошло еще два года, прежде чем он признал в Анне Большого Поэта. Случилось это после того, как Николай Степанович весной 1913 года по дороге в свое последнее африканское путешествие прочел «Вижу выцветший флаг над таможней…».

Уезжал он из Петербурга тяжело больным, но как только ему стало чуть легче, тут же отправил Анне Андреевне восторженный отзыв: «Я весь день вспоминаю твои стихи о «приморской девчонке», они мало что нравятся мне, они меня пьянят.

Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что из всей после символистской поэзии ты, да, пожалуй, (по-своему) Нарбут окажетесь самыми значительным. Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину…

Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить „Папа“».

9 апреля 1913 года

Анна Ахматова в Слепневе

Анна Ахматова в Слепневе

Анна Ахматова с первым мужем Н. С. Гумилёвым и сыном Львом

Анна Ахматова с первым мужем Н. С. Гумилёвым и сыном Львом

История создания стихотворения Анны Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможней…»

С 1897 по 1909 гг. Аня Горенко жила на морских берегах вокруг Севастополя – от Балаклавской бухты через мыс Фиолент и Георгиевский монастырь наверху, древний Херсонес, Графскую пристань до Екатерининской улицы, на которой стоял и стоит дом Антона Горенко – Аниного дедушки. Немалый срок: с восьми и до двадцати лет – почитай, значительную часть детства и всю юность, до самого замужества.

И если учесть, что, проживая свою взрослую жизнь, мы все время невольно проецируем все происходящее с нами на наши детские и юношеские воспоминания, представления и мироощущения, то не являются ли эти ранние годы определяющими, то есть главными…

Если так, то вполне резонно считать, что и личностью, и известной поэтессой — будущей «Анной всея Руси», как назвала ее потом Марина Цветаева, Анна Ахматова стала именно здесь, в Крыму. Да собственно, здесь же в 11 лет она и начала писать… И стихи, и свою автобиографическую прозу. Позднее Анна Андреевна говорила, что она сама, как и все ее литературное поколение, произошла, по сути, из Иннокентия Анненского – ее и Колиного (Гумилева) учителя русской словесности, директора гимназии и преподавателя в Царском селе. Но с ее же слов: «Царское было зимой, Крым – летом»…

1897 год. После смерти их младшенькой Иры (в 4 годика от туберкулеза мозга), перепуганные родители, опасаясь и за их здоровье, отправляют старших дочек — Инну и Анну (одной 13 лет, другой – 8), почти самостоятельно к тете Маше Горенко в теплый Крым из холодного и сырого петербургского климата. Из Царского Села, где они жили всей большой семьей — в солнечный, просоленный морскими ветрами Севастополь. Что могло быть лучше для их ненаглядных девочек? Там в Севастополе, на Екатерининской, живут родные тетки по отцу и еще одна дальняя родственница, гречанка по национальности. Это с ней Аня регулярно будет ходить в Греческую церковь у базара, а также в Свято-Георгиевский монастырь на Фиолент, что над Балаклавой. Там же на горе, неподалеку от монастыря, на все лето была снята хибарка (иначе и не назовешь тот убогий домишко). Но зато там был чистейший воздух, оттуда была видна вся балаклавская бухта, маяк на Форосе, а вокруг – море полыни…

«И назвал мне четыре приметы страны,

Где мы встретиться снова должны:

Море, круглая бухта, высокий маяк,

А всего непременней – полынь…

И как жизнь началась, пусть и кончится так…»

Но эти строки будут написаны уже потом, в 1916 г. А пока это лето было первым, проведенным сестричками в Крыму. Все было в новинку, да еще в доме неподалеку на полтора месяца поселился известный художник-баталист В.Верещагин с женой и двумя детьми… Нужно было видеть восторг впечатлительной до обмороков Аннушки, когда из Севастополя в бухту неожиданно прибыло целых шесть военных кораблей, с которых шлюпками в один миг к берегу были доставлены восемь незабываемо великолепных в своей белоснежной с золотом форме морских офицеров. В монастыре было всполошились, но тут же успокоились, когда узнали, что таким манером лично контр-адмирал Черноморского флота А.К. Сидененер решили навестить своего однокашника по Морскому корпусу – Верещагина.

1898 год. И этим летом снова сестер отправили в Крым, в Севастополь, к Черному теплому морю. И повзрослевшая на год «дикая девочка», как ее там называли, с повадками мальчишки, снова бегала босиком и без шляпы, бросалась с лодки в море, купалась с утра до вечера (даже во время шторма!), «загорала до того, что сходила кожа», бегала к рыбакам, чтобы вместе с ними жарить и уплетать вкуснющую камбалу, слушая их необыкновенные истории. А еще местные обращались иногда к ней с необычной просьбой: она «чувствовала воду» и умела безошибочно указать место, где надо рыть колодец… Недаром потом в Фонтанном доме ее называли Акумой – колдуньей. Но вот лето закончилось, и пора было отправляться в Царское Село. Нужно было спешить — той осенью Анне предстояло поступать в гимназию.

А на будущее лето снова в Севастополь и Балаклаву, ставшими уже совсем родными. Потом, с 1901 г., появилась возможность приезжать в Крым всей семьей. Андрей Антонович Горенко служил уже членом Государственного совета по управлению торговым мореходством в Петербурге. При таком значительном чине не положено было снимать дешевое жилье. Вместо «хибарки» в тот год сняли настоящую дачу в Стрелецкой бухте под названием «Отрада». А в 1903-1905гг. это уже была одна из известных и дорогих дач Шмидта в Карантинной бухте Севастополя, где собиралось солидное общество приезжих и почти весь севастопольский бомонд. В то время Анне было 16 лет. А за два года до того, в 1903 году, в Сочельник, в Царском Селе они познакомились и подружились с Колей Гумилевым…

Однако 1905 год начался с несчастий. От чахотки умерла сестра Инна. Она к тому времени уже успела закончить Высшие женские курсы в Петербурге, сама была филологом и была замужем за филологом – Сергеем фон Штейном. Это с ней лето за летом Аня неразлучно проводила в Крыму. И это с ней, с Инной, они внешне были так похожи…

Вторым несчастьем был уход отца из семьи к другой женщине – вдове адмирала. Инна Эразмовна с оставшимися четырьмя детьми – Андреем, Анной, Ией и Виктором – вынуждена была уехать в Крым, в Севастополь. Но жить там все же было довольно дорого, а с деньгами дела обстояли неважно. Пришлось к осени перебраться в Евпаторию. Этот городок считали захолустьем, но там гораздо дешевле можно было снять жилье. Предпоследний класс гимназии Аня проходила самостоятельно дома с маминой помощью. Грустно, тоскливо, неуютно… Аня от безысходности даже пыталась вешаться: «… гвоздь выскочил из известковой стенки. Мама плакала, а мне было стыдно…», как писала она потом.

Больше года они в Евпатории не выдерживают. 5 сентября 1906 г. брат Андрей по приглашению Николая Гумилева едет в Париж, в Сорбонну. Мама с Ией и Виктором – в Севастополь. Аня – в Киев, к маминым сестрам Стоговым. Ей нужно заканчивать последний класс гимназии. Ее друг Коля Гумилев учится уже третий год во Франции, «проходя университеты европейской культуры», и без конца пишет письма в Киев с объяснениями в любви и беспрестанными «предложениями руки и сердца». «Люблю ли его, я не знаю, но, кажется, что люблю… и верю, что моя судьба быть его женой», — так пишет Анна в феврале 1907 г. Сергею фон Штейну, но чувствует себя при этом в Киеве ужасно: «Здесь душно! Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме… или в Петербург, к жизни, к книгам. Но я вечная скиталица по чужим, грубым и грязным городам, какими были Евпатория и Киев… Живу отлетающей жизнью так тихо, тихо».

Но вот наконец-то гимназия окончена, и Аня едет к своим родным – к маме, сестре и брату в Балаклаву. Из Евпатории они перебрались туда, но «еле сводили концы с концами». В тот год Аня очень сильно болела: плеврит, бронхит, хронический катар – все одно за другим. Боялись туберкулеза, но все обошлось. В сентябре в Балаклаву приезжал Николай Гумилев, и они с Анной сильно поссорились (а обвенчались потом, лишь через три года, 25 апреля 1910 года в Никольской церкви под Киевом; свадебным подарком Николая «его Аннушке» было путешествие а Париж). Так что 1907 по 1909 гг. жили то в Балаклаве, то в Севастополе, но на этом крымская жизнь Анны закончилась. Она поступила в Киеве на юридический, а потом замужество, Париж, потом Петербург и Царское Село, а также Слепнево – имение матери Николая Гумилева. И первая поэтическая слава, когда в 1912 году вышел ее первый сборник стихов «Вечер», сделавший Аню Горенко буквально в один день прославленной поэтессой Анной Ахматовой.

А потом началась Первая Мировая война… Муж ушел добровольцем на фронт, свекровь продала дом в Петербурге, забрала внука «Гумильвенка» (сын Лев родился у Анны в 1912 г.) и уехала с ним в Слепнево. Анна, не зная, куда себя деть, отправляется осенью 1916 г. в город своего детства – в Севастополь (тем более что там снова живут мама и сестра Ия; младший братишка Виктор после окончания петербургского морского корпуса ушел на миноносце «Зоркий» у них на глазах от Графской пристани в сторону Констанци, на румынском фронт). Поселилась на сей раз Анна Андреевна на реке Бельбек (ныне п.Любимовка), за Севастополем, в доме одной ее хорошей знакомой.

Портрет Анны Ахматовой работы Зинаиды Серебряковой

Портрет Анны Ахматовой работы Зинаиды Серебряковой

…По-новому, спокойно и сурово,

Живу на диком берегу.

* * *

Не верится, что скоро будут Святки.

Степь трогательно зелена.

Сияет солнце, лижет берег гладкий

Как будто теплая волна…

* * *

По неделе ни слова ни с кем не скажу,

Все на камне у моря сижу,

И мне любо, что брызги зеленой волны,

Словно слезы мои солоны.

Были весны и зимы, да что-то одна

Мне запомнилась только весна…

Эти строки были написаны Анной Ахматовой в конце декабря 1916 года, в Севастополе, где была она последний раз в жизни.

P.S. Ее брата Виктора революция застала в Севастополе. Думали, что его расстреляли, как многих на Малаховом Кургане, но он выжил. Сестра Ия скончалась от туберкулеза на руках матери здесь же в 1921 году. Виктор вместе с Инной Эразмовной сначала из Севастополя уехал на Камчатку, но затем мама вернулась к своей сестре под Винницу, где и скончалась в 1930г. А Виктор через Китай уехал в Канаду и США (в 60-е годы он с сестрой Анной обменялся несколькими письмами). Муж Николай Гумилев был расстрелян в 1921 году. Сама Анна Ахматова (1889-1966 гг.) дожила до 77 лет. Сын Лев Гумилев стал известным историком.

В Севастополе соединяются и переливаются друг в друга морское молодое веселье и морская задумчивая грусть

Наверное, наилучшим образом это выразила Анна Ахматова в поэме «У самого моря». Вот дерзкая и веселая приморская девчонка мечтает: «Когда я стану царицей, выстрою шесть броненосцев и шесть канонерских лодок, чтобы бухты мои охраняли до самого Фиолента». Но вот сероглазый мальчик, ее царевич уплыл далеко. Скоро, скоро узнается трагическая его судьба. А пока:

Приносил к нам соленый ветер

Из Херсонеса звон пасхальный

Каждый удар отдавался в сердце.

С кровью по жилам растекался.

В этом четверостишии так и сквозит душа Севастополя. Соленый ветер приносит звон (не люди звонят, а морской ветер приносит!). Звон идет из Херсонеса, где князь Владимир когда-то крестился, откуда и на Русь христианство пришло. «Каждый удар отдавался в сердце»: сказано твердо, неумолимо, страшно. Бой колокола звучит как бой орудий. А уж «с кровью по жилам растекался», — вот он, пронизывающий, победно-маршевый (звон в жилах!) и одновременно печальный, обескураживающий своим трагизмом, завораживающий дух Севастополя.

В двух последних строчках есть неназванная смерть. Но она преодолена пасхальным звоном, Христовым Воскресением. Ведь Севастополь тоже умирал и воскресал. И дух Пасхальной Победы — самый родной для этого города.

Вижу выцветший флаг над таможней

И над городом жёлтую муть.

Вот уж сердце моё осторожней

Замирает, и больно вздохнуть.

Стать бы снова приморской девчонкой.

Туфли на босу ногу надеть.

И закладывать косы коронкой.

И взволнованным голосом петь.

Всё глядеть бы на смуглые главы

Херсонесского храма с крыльца

И не знать, что от счастья и славы

Безнадёжно дряхлеют сердца.

Анна Ахматова. 1913 г., 24 года, Севастополь