- Анна Ахматова ~ И мальчик, что играет на волынке… - 05.10.2025

- Анна Ахматова ~ Июль 1914 - 19.08.2025

- Анна Ахматова ~ Биография русской поэтессы Анны Ахматовой (1889-1966) (три варианта) - 19.08.2025

Анна Андреевна Ахматова (в девичестве Горенко, по первому мужу Горенко-Гумилёва, после развода принявшая псевдоним Ахматова, по второму мужу Ахматова-Шилейко, а после нового развода — просто Ахматова; 11 июня 1889 года, Одесса, Херсонская губерния — 5 марта 1966 года, Домодедово, Московская область) — величественная фигура русской и советской поэзии. Она была членом Союза писателей СССР с 1939 года и дважды номинировалась на Нобелевскую премию по литературе (в 1965 и 1966 годах).

Став классиком русской поэзии, Анна Ахматова испытала на себе тяготы замалчивания, цензуры и преследований (постановление ЦК ВКП(б) 1946 года осталось в силе до конца её жизни). Множество её произведений не было опубликовано на родине не только при жизни поэтессы, но и на протяжении более двадцати лет после её смерти. Тем не менее, имя Ахматовой во время её жизни сияло славой среди ценителей поэзии как в СССР, так и за его пределами.

Одним из самых значительных творений Ахматовой является поэма «Реквием», в которой глубоко отражено горе жен и матерей «врагов народа». Первые две главы поэмы были написаны в 1934—1935 годах, тогда как главы с третьей по седьмую — в 1936—1943 годах, а остальные дорабатывались на протяжении следующих двадцати лет, во время которых Ахматова была исключена из Союза писателей СССР. Поэма долгое время оставалась в тени: сначала она распространялась в самиздате, а в печать её вывели лишь в середине 1980-х годов.

Биография Анны Ахматовой по датам

Ахматова Анна Андреевна (1889-1966) – русская и советская поэтесса, литературовед и переводчик, в русской литературе ХХ века занимает одно из значимых мест. В 1965 году была номинантом на литературную Нобелевскую премию.

Анна Андреевна Ахматова (псевдоним; настоящая фамилия Горенко, в замужестве Гумилёва) родилась 11 (23) июня 1889 года на ст. Большой Фонтан, близ Одессы.

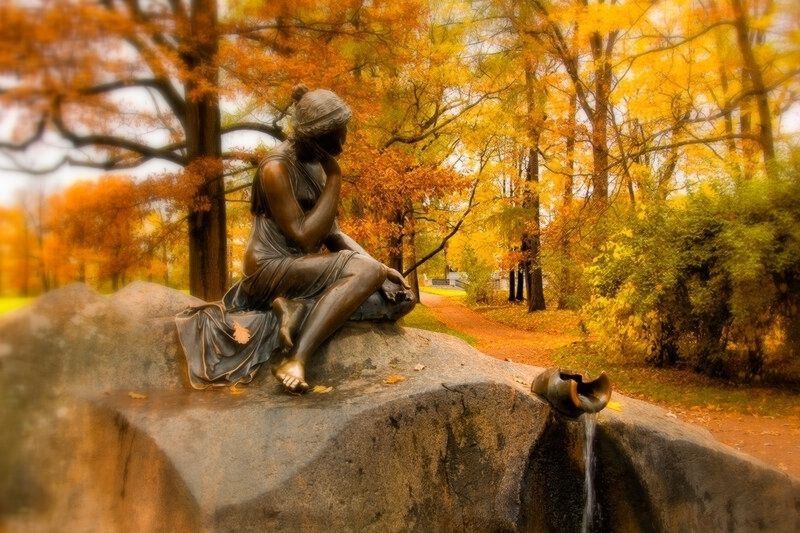

Отец – флотский инженер-механик, мать – из старого дворянского рода. Детские годы Ахматова провела в Царском Селе, гимназию окончила в Киеве в 1907 году, там же училась на юридическом отделении Высших женских курсов (1908-1910). В 1910-1918 гг. замужем за Н. Гумилёвым. В 1910 и 1911 была в Париже (где близко познакомилась с художником А. Модильяни), в 1912 – в Италии. В 1912 у Ахматовой родился сын Л.Н. Гумилёв. В 1918-1921 замужем за ассириологом и поэтом В.К. Шилейко.

Стихи писала с детства; в сохранившихся ранних опытах чувствуется влияние новой русской (особенно А. Блока, В. Брюсова) и французской (от Ш. Бодлера до Ж. Лафорга) поэзии. Первая публикация в журнале «Сириус» (1907), издававшемся Н.С. Гумилёвым в Париже. С 1910 входила в круг В.И. Иванова, с 1911 печаталась в журнале «Аполлон». Была секретарем «Цеха поэтов» с момента возникновения до роспуска. Участвовала в группе акмеистов. Стихи 1910-1911 составили книгу «Вечер» (1912). Образ современной женщины, возникший в этих стихах, был воспринят читателями и критикой с глубоким интересом. Одновременно высокую оценку получило поэтическое своеобразие её лирики: сочетание тончайшего психологизма с песенным ладом, дневниковость, свободно переходящая в философские размышления, перенесение в поэзию приемов классической прозы 19 в., безупречное владение всеми возможностями русского стиха.

Вторая книга стихов, «Чётки» (1913), дала повод говорить о трансформации образа лирической героини, наделяемой необыкновенной силой духа, готовностью преодолеть все выпадающее на её долю испытания, ощущением особого исторического предназначения своей страны. В трех следующих книгах стихов («Белая стая», 1917; «Подорожник», 1921; «Anno Domini MCMXXI» (лат. «В лето господне 1921»), 1921) утверждается историзм художественного мышления, органическая связь с традициями русской поэзии, особенно пушкинской эпохи. Открытая гражданственность поэзии Ахматовой, а также намеренная загадочность многих стихотворений, в которых современники усматривали противостояние ужасам современности, привели поэтессу к столкновениям с властью. На протяжении 1925-1939 её стихи не печатались, писала она немного, занимаясь преимущественно изучением творчества Пушкина.

Литературоведческие штудии Ахматовой, при соблюдении полной научной корректности, были связаны с размышлениями о трагизме поэзии 20 в.

Аресты третьего (с 1922) мужа, искусствоведа Н.Н. Пунина, и Л. Гумилёва стали толчком к созданию цикла стихов «Реквием», который Ахматова долгое время опасалась доверить бумаге (1935-1940; опубликован за рубежом в 1963, в России в 1987).

Приблизительно с 1936 начался новый подъем в творчестве Ахматовой: складывается окончательно не завершенная книга стихов «Тростник», в 1940 создан первый вариант «Поэмы без героя», воссоздающей атмосферу Серебряного века (работа над поэмой продолжалась вплоть до смерти Ахматовой).

В 1940-1946 стихи часто публикуются, выходит сборник «Из шести книг» (1940), патриотические стихотворения периода Великой Отечественной войны вызывают одобрительную реакцию современных критиков. Однако постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» (1946) послужило началом травли Ахматовой. Она была исключена из Союза писателей, за ней велась слежка, Ахматову осмеливались поддерживать только немногие друзья.

После ареста сына в 1949, стремясь спасти его жизнь, вынуждена была написать и опубликовать казённые прославления И.В. Сталина и большевизма.

Вместе с тем Ахматова писала трагические стихи, опубликованные на родине только после её смерти. Возвращение Ахматовой в литературу стало возможным лишь в конце 1950-х гг. В 1958 и 1961 выходят два сборника избранных стихотворений, в 1965 – книга стихов «Бег времени». Автобиографическая проза Ахматовой, оставшаяся по большей части незавершенной, была опубликована (как и ее воспоминания о Блоке, Модильяни и др.) лишь посмертно.

В 1964 Ахматова получила итальянскую литературную премию «Этна-Таормина», в 1965 избрана почетным доктором Оксфордского университета. В последние годы жизни она была окружена вниманием младших поэтов (среди которых особенно выделяла И. Бродского) и исследователей.

Интенсивное лирическое переживание, вписанное в широкую эпическую картину не только России 19-20 вв., но и всей человеческой истории, неразрывно связано у поздней Ахматовой с осознанием собственной поэзии как составной части мировой культуры. Вместе с тем её поэзия несет в себе естественность человеческого чувства, не омраченного трагизмом жизни, в который оно погружено.

Анна Ахматова умерла 5 марта 1966 года в Домодедово, под Москвой; похоронена в пос. Комарово Ленинградской области.

![]()