- Иван Крылов ~ Откупщик и Сапожник (Басня) - 20.11.2025

- Иван Крылов ~ Тришкин кафтан - 02.09.2025

- Иван Крылов ~ Кукушка и Горлинка - 20.08.2025

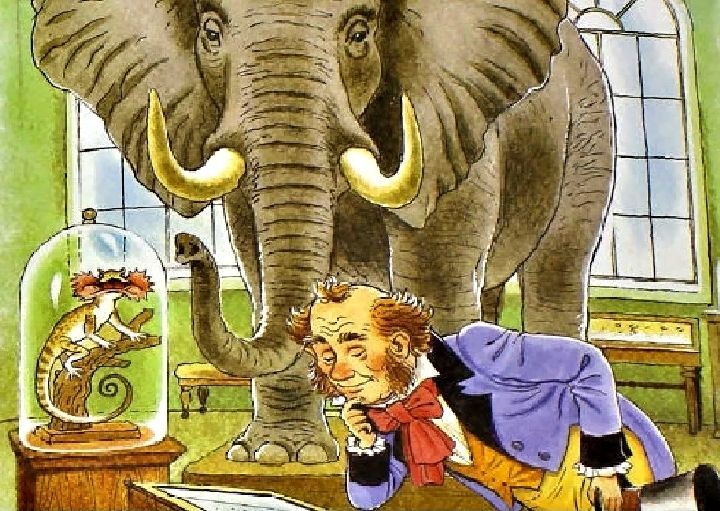

«Любопытный»

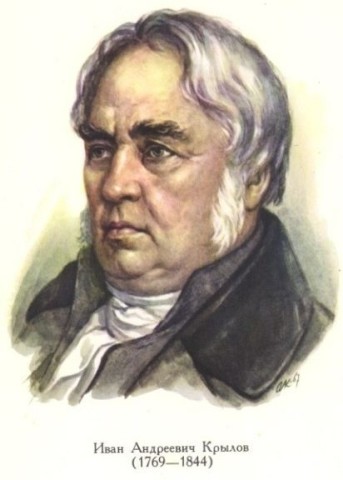

Иван Крылов

«Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» –

«В Кунсткамере[1], мой друг! Часа там три ходил;

Всё видел, высмотрел; от удивленья,

Поверишь ли, не станет ни уменья

Пересказать тебе, ни сил.

Уж подлинно, что там чудес палата!

Куда на выдумки природа таровата[2]!

Каких зверей, каких там птиц я не видал!

Какие бабочки, букашки,

Козявки, мушки, таракашки!

Одни, как изумруд, другие, как коралл!

Какие крохотны коровки!

Есть, право, менее булавочной головки!» –

«А видел ли слона? Каков собой на взгляд!

Я чай, подумал ты, что гору встретил?» –

«Да разве там он?» – «Там». – «Ну, братец, виноват:

Слона-то я и не приметил».[3]

Время написания: не позднее первой половины сентября 1814 г.

Примечания

[1] Кунстка́мера – кабинет редкостей, в настоящее время – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, – первый музей России, учреждённый императором Петром I и находящийся в Санкт-Петербурге.[2] Тарова́тый (торова́тый) – здесь: щедрый.

[3] …Я узнал, – сообщал Кеневич, – что у покойного А. С. Норова за столом однажды один приезжий из провинции гость рассказывал о своём посещении академического музея. Кто-то из слушавших спросил: «Ну, а слона видели?» – «Какого слона?» – «Да слона, что в музее». – «Ну виноват! слона-то я и не приметил» (Русская старина. 1870. Июль. С. 84).

Крылатое выражение: Слона не приметить. Не заметить самого главного, важного.

Первая публикация: журнал «Сын отечества», ч. XVIII, № 40, 1814 г.

«И. А. Крылов. Полное собрание сочинений. Т. 3.» Раздел «Басни. Книга четвертая».

Анализ, мораль басни И. А. Крылова «Любопытный» 1 вариант

Произведение представляет собой диалог приятелей, один из которых впервые побывал в Кунсткамере. Впечатленный увиденным, он восторженно рассказывает о том, как попытался приобщиться к тайнам природы. Ироничная басня не содержит точно сформулированной морали. Автор предоставляет эту возможность читателю.

Произведение содержит такие средства художественной выразительности:

- инверсию – «приятель дорогой», «часа там три», «там он», «чудес палата» – необходимость которой диктуется гармоничной рифмовкой;

- обращения – «приятель дорогой», «мой друг», «братец» – позволяют определить отношения собеседников – они довольно коротки;

- большая частотность восклицательных предложений – «…здорово!», «…мой друг!», «что там чудес палата!», «Куда … природа таровата!», «каких … птиц я не видал!», «Какие … таракашки!», «крохотны коровки!», «Есть … менее булавочной головки!», «Каков … на взгляд (на вид)!» – призвана подчеркнуть экспрессию говорящих;

- анафору – «Каких зверей, каких … птиц! Какие бабочки…», «Какие … коровки…» – которая выделяет каждое существительное, придает сообщению конкретику, определенность;

- ряды однородных членов предложения – «видел, высмотрел», «ни уменья, ни сил», «зверей, птиц», «бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки» – помогают описать все многообразие увиденного и все действия персонажа;

- олицетворение – «природа торовата (щедра, великодушна) на выдумки»;

- сравнения – «одни, как изумруд», «другие, как коралл» – помогают создать у читателя зримые цветные образы;

- синонимы – «приятель», «друг» – позволяют избежать повторений, они свидетельствуют о богатстве лексики, используемой великим русским баснописцем;

- метафора – «палата чудес»;

- контекстуальные антонимы – «букашка – слон» – создают яркий впечатляющий контраст;

- эллипсис – «куда (как) на выдумки … торовата…» – также используется для соблюдения стихотворного размера;

- слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами – «букашка», «таракашка», «коровка», «мушка», «головка» – придают речи оценочный характер, выражают одновременно удивление и пренебрежение говорящего.

Ряд выражений требует пояснения. Кунсткамера (в переводе с немецкого – «комната искусства») – старинное название естественно-научного и исторического музея в Санкт-Петербурге. Устаревший глагол «чай» («чаю») употребляется в контексте речи в значении в значении «надеюсь, полагаю». Басня содержит усеченные формы слов, характерные приметы времени – «крохотны», «не станет (достанет) … уменья» – «не хватит…».

В небольшой басне Крылов высмеивает односторонний подход ко всему, неспособность видеть мир во всей его красоте и многообразии – порицает не только невнимательность в частности, но и узость жизненных подходов в общем. Поэт обличает тупое обывательское любопытство зеваки, пришедшего поглазеть на диковины. Автор наглядно показывает нам, что в стремлении показаться образованным поверхностный человек не обращает внимания на очевидное, мудрит, выискивая надуманные факты и пытаясь представить себя таким, каким в действительности не является, прибавить себе вес в глазах других.

А слон, кстати, никуда не делся – он и в настоящее время дожидается посетителей, способных его оценить.

Анализ / мораль басни «Любопытный» Крылова 2 вариант

В основе басни «Любопытный» Ивана Андреевича Крылова – не переделка чужого сюжета, не аллегория, а живая сценка из русской жизни той эпохи.

Басня создана в 1814 году. Ее автору за сорок, он трудится в Публичной библиотеке, регулярно публикуется и считается именитым баснописцем, превзошедшим своих предшественников в этом жанре. Отсюда – одна из возможных причин написания басни: некто сочинил дифирамб лучшим баснописцам, не преминув добавить, что каждого из них зовут Иваном. Однако в этом ряду не оказалось как раз И. Крылова. Басня с крылатым выражением в конце и стала ответом на это недоразумение. Впрочем, более достоверной считается совсем другая причина. В основе ее – эпизод, действительно произошедший с одним любознательным приезжим. История попала в «Русскую старину», а затем и вовсе приобрела литературную форму под пером И. Крылова. Остается добавить, что слон как экспонат и сейчас находится в одной из коллекций Кунсткамеры.

Здесь нет привычных действующих героев – прямиком из животного царства, нет отсылок к историям, восходящим еще к античности. Не дает писатель и имен собеседникам. Наконец, отсутствует и мораль. В произведении нет социальной заостренности, есть лишь комический случай, в герое которого каждый может узнать себя. Традиционно построение басни в виде диалога. Впрочем, большую часть ее составляет восторженный монолог провинциала, передающего свои впечатления от посещения Кунсткамеры (музей, начало коллекции которого положил еще Петр Первый). Скорее всего, интерес его неподдельный, искренний. Однако нельзя не улыбнуться простодушию гостя столицы. Начинается рассказ с парентезы (обращений): приятель дорогой, мой друг. Беседуют люди образованные, эрудированные. Идет перечислительная градация: видел, высмотрел. Идиома: чудес палата. Колоритные вводные слова: чай, право. «Таровата»: богата. С этого момента начинаются сплошные восклицания. «Какие» выступают в роли частиц с экспрессивным оттенком: какие бабочки. Обилие уменьшительных суффиксов усиливают растроганность говорящего и комизм ситуации: мушки, таракашки, коровки. «Крохотны»: типичная для языка И. Крылова усеченная форма прилагательного. Два сравнения: как изумруд, коралл. Он уверяет, что были и «менее булавочной головки» экземпляры. Вопрос про слона на контрасте с букашками ставит героя в тупик. «Слона-то я и не приметил». Герой сбит с толку и смеется. Если искать у басни сей мораль, то она в том, что большое видится на расстоянии. Увлекшись мелочами, можно пропустить что-то важное в своей жизни.

Журнал «Сын Отечества» предоставил свои страницы для публикации басни Ивана Крылова «Любопытный».

Анализ, мораль басни Ивана Крылова «Любопытный» 3 вариант

Басня «Любопытный» была написана Иваном Андреевичем Крыловым в 1814 году. Впервые она была напечатана в журнале «Сын Отечества». Для этой басни автор использовал оригинальный сюжет, который построен на диалоге двух приятелей. Один из них делится своими впечатлениями от посещения Кунсткамеры. Он находится в полном восторге от увиденных в Кунсткамере чудес природы: зверей, птиц и различных насекомых, включая самых мелких, размером «менее булавочной головки».

На вопрос приятеля, видел ли рассказчик в Кунсткамере слона, и каков слон собой на вид, тот растерянно ответил, что слона он и не увидел.

По мнению ряда литературных критиков, басня являлась своеобразным ответом на стихи о трех баснописцах. Так, в частности, Булгарин в «Северной Пчеле» писал, что в этой басне Крылов осмеял князя Вяземского, написавшего стихи, в которых упоминает о трех великих баснописцах Иванах – Лафонтен, Хемницер и Дмитриев. Крылова он пропустил умышленно, не желая, по собственному признанию, задевать Дмитриева.

Но более правдоподобным является другой рассказ, сообщенный Кеневичу Куниным, и напечатанный в «Русской Старине». Один приезжий провинциал за обедом рассказывал о своем посещении Академического музея. Кто-то из слушавших спросил у него: «Ну а слона видели?» — «Какого слона?» — «Да слона, что в Музее!» — «Ну, виноват! Слона-то я и не заметил.»

Среди людей того времени таких «любопытных» было немало. Многие из них были чрезвычайно начитаны, а еще более всего наслушались; видели многое за границей, но от их внимания очень часто ускользало самое существенное, характерное и в особенности необходимое в собственной жизнедеятельности. Источник такого поверхностного отношения ко всему окружающему лежал в воспитании, слабые стороны которого относительно данного времени выше указаны, а воспитание это давало закваску на всю жизнь; уже ничто затем не могло вытравить отпечаток, наложенный в юности влиянием, не соответствующим духу нашей народности и условиям ее общественного и исторического развития.

Басня «Любопытный» стала настолько популярной, что фраза из нее «Слона-то я и не приметил» стала общенародной поговоркой. Басня и по сей день остается актуальной. До сих можно встретить людей, которые тратят все свое внимание на разного рода жизненные мелочи, упорно игнорируя факты и события, которые просто невозможно не заметить.