- Фёдор Тютчев ~ О вещая душа моя! (+ Анализ) - 05.12.2025

- Фёдор Тютчев ~ Еще томлюсь тоской желаний… (+ Анализ) 💝 - 05.12.2025

- Фёдор Тютчев ~ С поляны коршун поднялся… (+ Анализ 3 варианта) - 18.09.2025

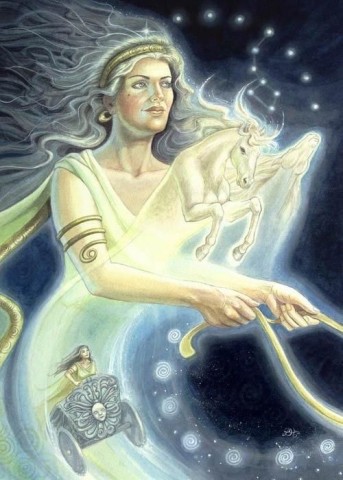

«Видение»

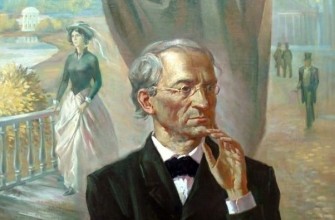

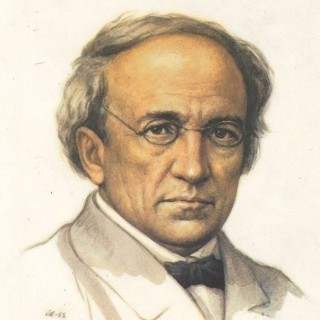

Фёдор Тютчев

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,

И в оный час явлений и чудес

Живая колесница мирозданья

Открыто катится в святилище небес!

Тогда густеет ночь, как хаос на водах,

Беспамятство, как Атлас, давит сушу;

Лишь Музы девственную душу

В пророческих тревожат Боги снах!

Дата написания: 1829 год

Анализ стихотворения Тютчева «Видение»

Тютчев — признанный певец ночи. Темному времени суток он посвятил множество стихотворений. В большинстве из них ночь представлена как период наибольшего одиночества человека. Душа теряет память о дневном существовании и получает шанс познать хаос, прикоснуться к древним тайнам Вселенной.

«Видение», датированное 1829 годом и впервые опубликованное в журнале «Галатея», — великолепный образец философской лирики Тютчева, в котором важнейшую роль играет как раз образ ночи. В определенный ее час у человека есть возможность стать обладателем абсолютного знания. Впрочем, шанс этот использовать практически нереально, в чем и проявляется трагедийность ситуации. Беспамятство «давит сушу», словно могучий титан Атлас. Победить его не помогают даже пророческие сны, посланные музами. В понимании Тютчева беспамятство становится настоящей трагедией человечества. Творческие сны позволяют поэту ощутить желание попытаться решить эту проблему. О том, что столкнуться с сокровенной сущностью древнего хаоса, можно исключительно ночью, Федор Иванович писал не только в «Видении». Подобные мысли встречаются и в других его произведениях, относящихся к «ночной» лирике. В частности, речь идет о стихотворениях «Бессонница», «О чем ты воешь, ветр ночной?..».

Один из ключевых образов всего творчества Тютчева, в том числе и «Видения», — образ хаоса. По мнению поэта и переводчика Льва Озерова, хаос у Федора Ивановича — «неотвязное ощущение», «постоянная мысль», «сгусток образной энергии». Его восприятие рождается из древнегреческих мифов. Соответственно, хаос у Тютчева — изначальная стихия бытия, пробуждающаяся ночью. Он уничтожает гармонию, нарушает тишину, спустившуюся на землю.

О близости Федора Ивановича к античной культуре свидетельствует и лексика, употребленная в «Видении». Интерес к Древней Греции у Тютчева возник еще в детстве, благодаря Семену Раичу — наставнику юного поэта, занимавшемуся переводами античной лирики. В стихотворении «Видение» упоминается Атлас (более распространенный вариант — Атлант) — титан, который держит на плечах небо. В предпоследней строке появляются музы — девять богинь, дочерей Зевса, живущих на Парнасе и покровительствующих искусствам и наукам. Косвенный признак Древней Греции — колесница. Хотя ей активно пользовались и другие народы, в массовом сознании она больше всего ассоциируется именно с греками. Вспомнить хотя бы гонки на колесницах, входившие в программу Олимпийских игр.

Краткий анализ стихотворения «Видение» Тютчева

Произведение Федора Ивановича Тютчева «Видение» впервые было опубликовано на страницах журнала «Галатея».

Стихотворение написано в 1829 году. Его автору в эту пору исполнилось 26 лет, дипломатия стала его профессией, он занимается переводами и пишет собственные стихи, проживает в Германии, в Мюнхене, женат. В те годы литературная критика не жаловала его вниманием, впрочем, он и печатался весьма редко. Много лет продолжалась дружба поэта с немецким философом Ф. Шеллингом. По жанру – философская лирика, ноктюрн, по размеру – разностопный ямб с перекрестной и опоясывающей рифмовкой, 2 строфы. Открытых и закрытых рифм поровну. Интонация задумчивая, с единственным восклицанием в финале. Лирический герой явно себя не обнаруживает. Герой пытается поведать о своем открытии: есть некий час в ночи. Время, когда все земное, наносное, шумное утихает и во «всемирном молчанье» удается почувствовать ход времени, истории, необъятность космического пространства. «Оный»: устаревшее слово, означающее «тот». «Явлений и чудес»: человек спит, но все существующее движется и стремится к своей таинственной цели. «Колесница»: образ из античности, которую поэт с детства хорошо знал. «Открыто катится»: не перед кем притворяться, ведь мало кто решится подглядывать за происходящим. «Святилище небес»: образ, видимо, мифологический. Второе четверостишие нагнетает напряжение. «Густеет ночь» (инверсия): тьма становится абсолютной. «Хаос на водах»: собственно, возможен перифраз библейской цитаты, где упоминается «тьма над бездною», над водой. Таким был первозданный мир. «Хаос» здесь имеет отношение не к беспорядку, а к первоначальному состоянию Вселенной. Следом еще одно сравнение: беспамятство, как Атлас. Под последним подразумевается титан, держащий небесный свод. Известен в древнегреческой мифологии. «Давит сушу»: поэту кажется, что человечество забыло, откуда пришло и куда направляется. Муза: покровительница искусств, вдохновляющая поэтов. Ф. Тютчев намеренно пишет это слово как имя, поскольку она – один из главных символов творчества, свободы. «Пророческих снах»: не наяву, а в сновиденье она постигает суть вещей. Страдающий бессонницей поэт становится проводником ее прозрений. «Тревожат боги» (инверсия): вновь он обращается к античной эпохе, использует классический образ, присущий романтизму. Эпитеты: девственную (чистую, невинную), всемирного. Метафора и оксюморон: живая колесница.

В ранней лирике Фёдора Тютчева сильны метафизические мотивы, есть жажда прорваться к тайнам бытия.