- Фёдор Тютчев ~ О вещая душа моя! (+ Анализ) - 05.12.2025

- Фёдор Тютчев ~ Еще томлюсь тоской желаний… (+ Анализ) 💝 - 05.12.2025

- Фёдор Тютчев ~ С поляны коршун поднялся… (+ Анализ 3 варианта) - 18.09.2025

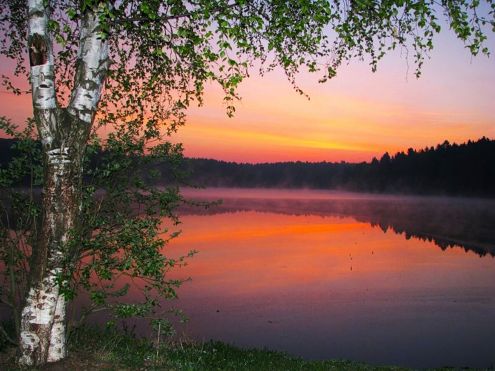

«Вечер»

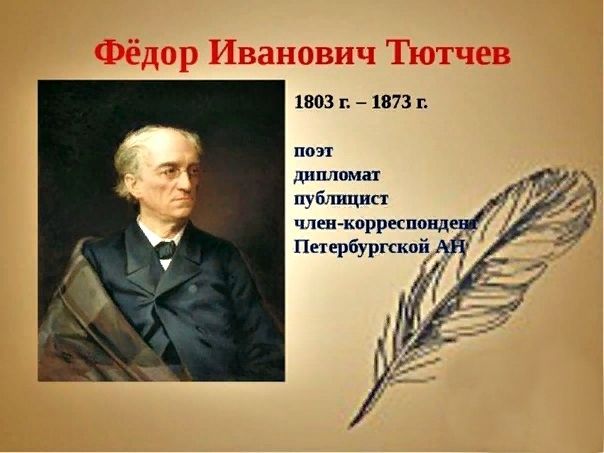

Фёдор Тютчев

Как тихо веет над долиной

Далекий колокольный звон —

Как шорох стаи журавлиной,

И в шуме листьев замер он…

Как море вешнее в разливе,

Светлея, не колыхнет день —

И торопливей, молчаливей

Ложится по долине тень!..

Дата написания: 1825 или 1826 год

Тютчев обнаруживает удивительное и деликатное сравнение для вечернего колокольного звона, которое наполняет его строки особым смыслом. Благодаря этой лаконичной, но выразительной детали, длинные и излишне подробные описания становятся излишними. Мы мгновенно погружаемся в атмосферу вечера, каждая нота которого живо оживает в нашем воображении. Это тонкое наблюдение служит свидетельством удивительного мастерства поэта, способного передать множество ощущений всего лишь в несколько слов. 😊

Краткий анализ стихотворения Фёдора Тютчева «Вечер»

Стихотворение Фёдора Тютчева «Вечер» начинается с нежного и мелодичного описания вечернего пейзажа. Поэт мастерски передаёт атмосферу умиротворения, когда «тихо веет» над долиной. Это создание образа спокойствия и гармонии сразу погружает читателя в мир природы, где вечер становится символом завершения дня и подведения итогов.

Тютчев использует яркие визуальные образы и звуковые ассоциации, чтобы передать всю красоту вечернего времени. Словосочетания, наполненные легкостью и изяществом, словно рисуют перед читателем картину вечернего неба, в котором мерцают звезды, и тихо распускаются ароматы природы. Это создает ощущение глубокой связи человека с окружающим миром.

Основной мотив стихотворения — стремление к покою и гармонии, что подчеркивается контрастом между суетой дня и тишиной вечера. Лирический герой ощущает, как вечер «умиротворяет» его душу, погружая в свои размышления и чувства. В это время человек может остановиться, вдуматься в свою жизнь и постигнуть собственные переживания.

Важным элементом стихотворения является философская глубина, которая проявляется в контексте природы и человеческой жизни. Природа в изображении Тютчева становится отражением внутреннего состояния человека, а вечер — временем для раздумий и самопознания.

Таким образом, стихотворение «Вечер» — это не только описание природы, но и глубокая медитация о жизни, времени и смысле существования, что делает его актуальным и значимым для читателя. Тютчев подводит нас к важным жизненным истинам, соединяя красоту природы с внутренним миром человека. 😊

Анализ стихотворения Тютчева «Вечер»

Тема природных зарисовок, преобладающая в лирике Тютчева, приобретает особую трактовку: она неотделима от философских размышлений автора. Пейзажные картины, служащие источником мыслей и впечатлений, представлены в динамике, противоборстве, трансформации.

«Вечер», создание которого относят к 1825—1829 гг., начинается с «фирменной» лексической анафоры «Как». Функция стилистической фигуры, задействованной в разных эпизодах поэтического текста, изменчива: в первой строке она передает авторскую заинтересованность, в последующих — организует сравнение.

«Колокольный звон» — центральный образ «Вечера». Звуковая доминанта отличается мелодичностью и приглушенностью: источник звона находится далеко, и до лирического «я» доходят лишь его отголоски. Интересно, что звуковая волна подобна дуновению ветра: она «веет» над открытым пространством «долины» и угасает, замирая в листве деревьев. Последняя наделяется оригинальным эпитетом, который также ассоциируется с фонетическим эффектом.

Первое из сравнений уподобляет далекий звон «шуму от стаи журавлиной». Показателен выбор лексемы «шум»: в авторской версии она получает дополнительное значение, связанное с приятным, гармоничным характером звука. «Шум» является средством выражения основного акустического образа.

Во втором катрене на смену фонетическим приемам приходят изобразительные. Начальное двустишие сообщает о неподвижности окружающей природы. Спокойствие погожего дня сравнивается с разливом весенних вод. Финальные строки посвящены наступающему вечеру: появление теней знаменует приход сумерек. Антитеза между дневным и вечерним пейзажами организуется по признаку пассивности и активности. В отличие от неизменной, будто застывшей картины дня, грядущая ночь несет череду трансформаций. Для ее характеристики применяются два наречия в сравнительной степени: «торопливей» и «молчаливей».

Умиротворенное настроение лирического субъекта отражают формальные особенности стихотворения: классический размер четырехстопного ямба, звукопись с опорой на гласные «о», «э», «и».

В тот же период появилось другое произведение со сходной тематикой — «Летний вечер». Художественное пространство этого творения содержит ночную картину звездного неба. Темнота и прохлада приносят долгожданное «освобождение от зноя» и таинственный «сладкий трепет», охватывающий природу.

Рецензия на стихотворение «Вечер» Тютчева

Тютчев — поэт-лирик, который обращается влюблённым взором к человеческому естеству. Почти все свои чувства он обличает в природные явления, и в этом можно увидеть неразрывную связь человека и его первостихийного начала.

Стихотворение «Вечер» было написано Фёдором Ивановичем в промежуток с 1825 по 1829 год. Тогда поэт, которому ещё не было и тридцати, поступив на службу в Государственную Коллегию Иностранных дел, был выслан как посол в Мюнхен. Оторванный от своей Родины, Тютчев тосковал. В этот период появились такие стихотворения как «Летний вечер» и «Весенняя гроза» (1828), «Полдень» и «Весенние воды» (1829). И, если присмотреться, в этих произведениях нет ни южнонемецкой мюнхенской природы, ни узкой реки Изар с зелёными набережными. В стихотворениях Тютчева перед читателем расстилаются картины полей, лугов и широких полноводных рек — чего-то необъятного и необъяснимо родного.

Начинается стихотворение как раз с долины, но образ её пока неясен, окружён туманом. Лирический герой будто сидит с закрытыми глазами, представляя раздолье рядом, но более его привлекает звук. Переливы колоколов практически не слышны, они долетают до героя затихающим шумом. А шум у Тютчева — это нечто спокойное и переливчатое. «Шум от стаи журавлиной» носит значение неторопливости и полного погружения в природу, ведь только в таком состоянии можно уловить этот еле слышимый звук.

Можно сказать, что в первом катрене лирический герой вслушивается, и только во втором смеет открыть глаза. И тут же всё увиденное перерастает в его внутренние ощущения. Не просто вечер наступает, укрывая долину — на застывший день ложится тень, торопливая, молчаливая. День угасает, унося с собой всё, что было в нём. У Зинаиды Гиппус есть похожий мотив в её стихотворении «Закат», написанном спустя почти сто лет:

День кончился. Что было в нем?

Не знаю, пролетел, как птица.

Он был обыкновенным днем,

А все-таки — не повторится.

С помощью стихотворного размера (классический четырёхстопный ямб), различных метафор и сравнений («звучные листья»; день «как море вешнее в разливе»; «молчаливая» и «торопливая» тень — предзнаменователь ночи) создаётся размеренный и неторопливый ритм этюда. Но, в то же самое время, видно, что герой, лирическое «я» автора, неспокоен. Он меланхолично тоскует, не зная, что может принести ему следующий день. Так или иначе, в стихотворении отражаются внутренние переживания Тютчева, находящегося заграницей и страстно желающего попасть обратно на Родину.