- Фёдор Тютчев ~ О вещая душа моя! (+ Анализ) - 05.12.2025

- Фёдор Тютчев ~ Еще томлюсь тоской желаний… (+ Анализ) 💝 - 05.12.2025

- Фёдор Тютчев ~ С поляны коршун поднялся… (+ Анализ 3 варианта) - 18.09.2025

«Певучесть есть в морских волнах…»

Фёдор Тютчев

* * *

Est in arundineis modulatio musica ripis〈1〉

Певучесть есть в морских волнах,

Гармония в стихийных спорах,

И стройный мусикийский шорох

Струится в зыбких камышах.

Невозмутимый строй во всем,

Созвучье полное в природе, –

Лишь в нашей призрачной свободе

Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?

И отчего же в общем хоре

Душа не то поет, что море,

И ропщет мыслящий тростник?

Год создания: 11 мая 1865 г.

〈1〉 Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках (лат.).

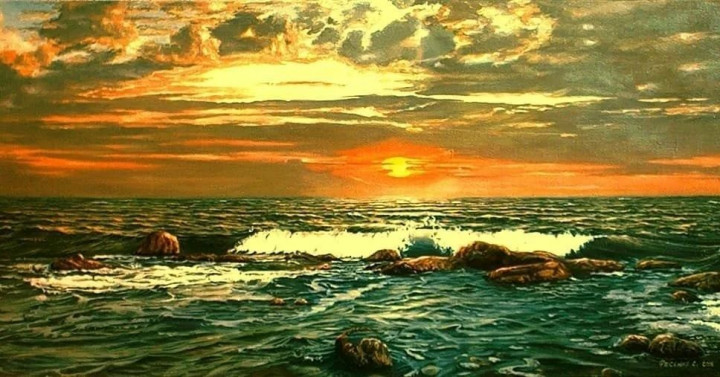

Художник Сергей Фесенко

Художник Сергей Фесенко

Анализ стихотворения «Певучесть есть в морских волнах» Тютчева

Стихотворение «Певучесть есть в морских волнах» Фёдор Тютчев написал в 1865 году. Это яркий пример пейзажной и философской лирики. Жанр данного поэтического произведения можно определить как элегию.

Тема стихотворения раскрывает отношения человека и природы. Уже в самом начале произведения поэт ставит главный акцент на гармонии процессов, которые происходят в природе:

Певучесть есть в морских волнах,

Гармония в стихийных спорах.

Отсыл к музыкальной тематике («певучесть») не случаен: именно в музыке мелодичность и экспрессия достигаются благодаря композиционной и звуковой упорядоченности. В противном случае набор звуков звучал бы хаотично и бессмысленно. То же и с природой: на первый взгляд, «в стихийных спорах» нет никакого порядка. Однако звуки природы часто рождают собственную музыку, в которой есть свой ритм. Так появляется «созвучье полное в природе». Человек – это тоже частичка природы. Но не всегда мы осознаем себя этой частью и стремимся возвыситься над тем, что нас окружает.

Лишь в нашей призрачной свободе

Разлад мы с нею сознаем.

Такой диссонанс в отношениях человека и природы порождает «души отчаянный протест». Как бы в насмешку Тютчев говорит про человека: «мыслящий тростник». Эти строки отсылают нас к афоризму Паскаля, утверждавшего, что человек – всего лишь слабая тростинка. Да, венец творения может мыслить и философствовать, что не дано природе, но это не приводит его к гармонии.

В конце стихотворения содержится риторический вопрос. В его подтексте мы читаем и отчаяние, и мысль о неразумности человеческой судьбы и призрачности счастья.

Композиция произведения

Противопоставление угадывается не только на содержательном уровне, но и на композиционном. Антитетическое построение делит стихотворение на две части. Первая описывает картины «созвучья полного» в природе. Вторая – дисгармонию человеческих исканий.

Анализ средств художественной выразительности и стихосложения

Стихотворение написано четырехстопным ямбом. Поэт использует кольцевую рифму, что придает стихотворению неспешность, замедляя его темп.

Автор вводит в свое произведение эпитеты: стройный шорох, зыбкие камыши, призрачная свобода. Метафоричность читается в словосочетании «мыслящий тростник», использованном в качестве именования человека. Эмоциональную выразительность подчеркивает синтаксический параллелизм: «Певучесть есть в морских волнах, // Гармония в стихийных спорах».

Дополнительный музыкально-мелодический эффект создает аллитерация. В первой строфе повторение звука «С» помогает услышать шум моря. В третьей строфе, где описываются душевные волнения человека, используется частый повтор звука «Р», который усиливает волнение.

Обзор стихотворения Тютчева «Певучесть есть в морских волнах…»

Судьба распорядилась так, что значительную часть своей жизни поэт и политик Федор Тютчев провел в Санкт-Петербурге. Именно здесь прошли и последние годы его жизни, когда после получения титула тайного советника Тютчев вынужден был постоянно находиться при императорском дворе. Суровый климат северной российской столицы тяготил поэта, который к тому времени уже испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Тем не менее, Тютчев не мог не восхищаться строгой красотой природы, ее величием и строгостью, пытаясь понять, почему же люди не могут жить по ее законам. Особенно поэта привлекало суровое Балтийское море, которому в 1865 году он посвятил свое стихотворение «Певучесть есть в морских волнах…».

Коренные жители Санкт-Петербурга всегда считали морскую пучину источником многочисленных бед и, в то же время, относились к ней с уважением, так как именно море давало им пищу и средства к существованию. Рассматривать его с романтической точки зрения мало кому приходило в голову. Однако Тютчев сумел открыть в водной стихии черты, которые оказались созвучны его собственному мировосприятию. Так, в волнах поэт увидел особую певучесть и гармонию, которые свойственны природе, но остаются вне поля рения большинства людей. Задаваясь вопросом, почему лишь единицы способны не только понимать красоту окружающего мира, но и следовать его нехитрым законам, Тютчев приходит к выводу, что мы сами в этом виноваты. «Лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с нею признаем», – отмечает поэт, считая, что только сильное душевное смятение заставляет человека обратиться к своим истокам, ища защиты у природы. Только тогда человек осознает, что «душа не то поет, что море» и, следовательно, становится бесчувственной, очерствевшей и равнодушной к тому бесценному дару, который именуется Вселенной.

Потеря связи с окружающим миром, который однажды вдруг становится чужим и пугающим, является, по мнению Тютчева, самым страшным испытанием для любого из нас. Ведь в этот момент человек утрачивает частицу своей души и перестает жить по законам природы. В итоге «души отчаянной протест» превращается в «глас вопиющего в пустыне», на который невозможно получить отклик. Простые вопросы остаются без ответа и жизнь превращается в череду случайных обстоятельств, в которых невозможно проследить закономерность только лишь потому, что сами законы природы становятся для человека чуждыми и отвергаются, как нечто пустое и не имеющее ценности.