- Иван Крылов ~ Откупщик и Сапожник (Басня) - 20.11.2025

- Иван Крылов ~ Тришкин кафтан - 02.09.2025

- Иван Крылов ~ Кукушка и Горлинка - 20.08.2025

ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА

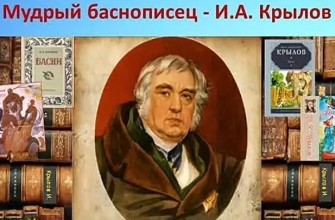

Крылов Иван Андреевич

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,

Тихохонько Медведя толк ногой:

«Смотри-ка, — говорит, — кум милый мой!

Что это там за рожа?

Какие у неё ужимки и прыжки!

Я удавилась бы с тоски,

Когда бы на неё хоть чуть была похожа.

А ведь, признайся, есть

Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:

Я даже их могу по пальцам перечесть».

«Чем кумушек считать трудиться,

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» —

Ей Мишка отвечал.

Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.

—————

Таких примеров много в мире:

Не любит узнавать никто себя в сатире.

Я даже видел то вчера:

Что Климыч на руку нечист, все это знают;

Про взятки Климычу читают,

А он украдкою кивает на Петра.

Дата написания: не позднее 1815 года

«И. А. Крылов. Полное собрание сочинений. Т. 3.» Раздел «Басни. Книга пятая».

«Зеркало и Обезьяна» — великолепная басня И. А. Крылова, созданная не позднее 1815 года и впервые опубликованная в 1816 году в журнале «Сын отечества» под иным названием — «Мартышка и зеркало».

Сюжет: В центре повествования — остроумный диалог между Мартышкой и Медведем. Увидев в зеркале свои собственные причудливые гримасы, Мартышка, однако, не узнает себя и начинает осуждать своих «кумушек» за те самые «ужимки и прыжки», которые являлись её собственным отражением. Медведь выступает не только в роли собеседника, но и как моральный наставник, готовый указать Мартышке на её заблуждения.

Мораль: Эта басня учит нас, что люди легко указывают на недостатки окружающих, но с трудом осознают и принимают свои собственные отрицательные черты. Автор призывает нас взглянуть на себя глазами тех, кто привык судить действия других.

Из произведения возникло крылатое выражение: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?». Оно напоминает о важности саморефлексии и о том, что следует сперва обратить внимание на свои поступки, прежде чем оценивать других. 🌟

Анализ, мораль басни И. А. Крылова «Зеркало и обезьяна»

Замечательная басня «Зеркало и обезьяна» была написана Иваном Андреевичем в конце 1815 года и впервые увидела свет в журнале «Сын Отечества».

Творческая манера писателя всегда отличалась большой близостью к народу, наш баснописец пишет живым, доступным, языком, понятным и вельможам, и простому народу. И. А. Крылов использует словесные обороты, присущие одновременно народной речи и литературному языку его времени. Он вводит множество местоимений (они встречаются практически в каждой строке), что придает изложению доверительный. дружеский характер. Эта басня, как и многие другие его произведения, давно разобрана на цитаты, ушедшие в народ.

Автор недаром использует такого персонажа, как Обезьяна. В силу ее большого сходства с человеком она наиболее полно отражает его отталкивающие черты, к какому бы сословию он не принадлежал – хвастовство, глупое бахвальство, наклонность к скорым суждениям, полную неспособность к анализу, безмерное тщеславие.

Медведь, напротив, выступает как символ здравомыслия, добродушия и размеренности. Он не настаивает на своей точке зрения, а лишь мягко ее намечает. Кажущаяся неуклюжесть Медведя не отрицает остроты его ума и мгновенности реакций – всего, что наблюдается в реальном мире животных.

В тексте имеются следующие средства художественной выразительности:

- устаревшая форма деепричастия – «увидя», наречия «тихонечко» – «тихохонько»;

- междометие – «толк», которое позволяет гармонично зарифмовать строку и одновременно сделать речь яркой, образной – читатель узнает обороты, которые сам используют в быту;

- вопросно-ответная форма изложения – она позволяет придать изложению большую достоверность, делает его почти документальным;

- инверсия – «кум милый мой», «из кумушек моих», «их могу … перечесть (перечислить)», «не любит …никто», которая способствует сохранению стихотворного размера;

- риторические восклицания – «Смотри-ка, кум!», «Какие … прыжки!» – отражают эмоциональный характер речи Обезьяны, ее возбуждение при виде любопытного объекта;

- вопросительные предложения, ярко характеризующие персонажей – «Что это … за рожа?» – вопрос Обезьяны задан в лоб, он содержит разговорное бранное слово и, имеет явную негативную коннотацию; «Не лучше ль … оборотиться?» – вопрос Медведя задан деликатно, он содержит скрытое предложение, побуждение, но не осуждение;

- обращения – «кум милый мой», «кума» – обращения подчеркивают приятельский характер отношений персонажей, некоторую их фамильярность;

- слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами – «кумушек», «Мишенькин» – косвенно отражают авторское отношение к персонажам;

- фразеологизм – «на руку нечист» – имеет значение «склонен к мошенничеству, воровству, нечестным приемам»;

- краткие формы прилагательных – «похожа», «нечист» – «оттеняют» разговорную лексику и также способствуют гармоничной рифмовке.

В рамках произведения выдающийся русский баснописец попытался осветить вечную и повсеместную проблему взяточничества, но смысл басни намного шире. Мораль произведения состоит в том, что подавляющее большинство людей неохотно признают собственные недостатки, но, вольно или невольно обеляя себя, с удовольствием отыскивают их в других.

Гениальный русский мастер художественного слова еще раз подтверждает тезис о том, что способность к самокритике, самоиронии – первейший показатель интеллектуального уровня любого человека. Басня останется актуальной всегда, поскольку охотники возвыситься за счет других не переведутся никогда.