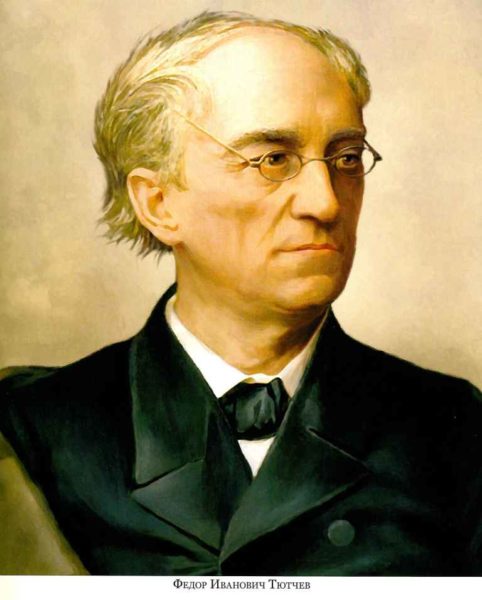

Фёдор Иванович Тютчев (23 ноября [5 декабря] 1803, Овстуг, Брянский уезд — 15 [27] июля 1873, Царское Село) — крупнейший русский поэт-мыслитель, лирик, переводчик, дипломат и чиновник (с 1865 г. тайный советник), консервативный публицист.

Яркий представитель золотого века русской поэзии, Федор Тютчев, умело заключал свои мысли, желания и чувства в ритмику четырехстопного ямба, позволяя читателям прочувствовать всю сложность и противоречивость окружающей их действительности. По сей день стихотворениями поэта зачитывается весь мир.

- I Биография Фёдора Тютчева

- II Детство и юность Фёдора Тютчева

- III Карьера Фёдора Тютчева за границей

- IV Служба в России

- V Литература Фёдора Тютчева

- VI Личная жизнь

- VII Семья Фёдора Тютчева

- VIII Периодизация творчества Фёдора Тютчева

- IX Любовная лирика Фёдора Тютчева

- X Тютчев и Пушкин

- XI Признание

- XII Смерть русского поэта Фёдора Тютчева

- XIII Музеи

- XIV Память о Фёдоре Тютчеве

- XV Библиография

Биография Фёдора Тютчева

Имя: Федор Тютчев ( Fedor Tyutchev )

Дата рождения: 5 декабря 1803 г.

Знак зодиака: Стрелец

Возраст: 69 лет

Дата смерти: 27 июля 1873 г.

Место рождения: Овстуг, Орловская губерния, Российская империя

Деятельность: поэт, публицист, политический деятель, дипломат, переводчик

Семейное положение: был женат

Детство и юность Фёдора Тютчева

Будущий поэт родился 23 ноября 1803 года в селе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии. Федор – средний ребенок в семье. Кроме него у Ивана Николаевича и его жены Екатерины Львовны было еще двое детей: старший сын – Николай (1801–1870 год) и младшая дочь – Дарья (1806–1879 год).

Писатель рос в спокойной благожелательной атмосфере. От матери он унаследовал тонкую душевную организацию, лиричность и развитое воображение. В сущности, высоким уровнем духовности обладала вся стародворянская патриархальная семья Тютчевых.

В 4-летнем возрасте к Федору был приставлен Николай Афанасьевич Хлопов (1770–1826 год) – крестьянин, который выкупился из крепостной зависимости и на добровольных началах поступил на службу к благородной чете.

Господский дом Федора Тютчева в музее-заповеднике «Овстуг»

Господский дом Федора Тютчева в музее-заповеднике «Овстуг»Грамотный, благочестивый мужчина не только снискал уважение господ, но и стал для будущего публициста другом и товарищем. Хлопов был свидетелем пробуждения литературного гения Тютчева. Случилось это в 1809 году, когда Федору едва исполнилось шесть лет: во время прогулки в роще близ сельского кладбища он наткнулся на мертвую горлицу. Впечатлительный мальчик устроил птице подобающие похороны и сочинил в ее честь эпитафию в стихах.

В двенадцатилетнем возрасте Тютчев уже переводил труды Горация. В 14 лет Федор Иванович как вольнослушатель начал посещать лекции словесности в Московском университете. Его учителями были Михаил Трофимович Каченовский и Алексей Федорович Мерзляков. Последний был восхищен талантом Федора Ивановича и юношу принимают в ряды студентов университета еще до зачисления в 1818 году. В следующем году Федор вливается в ряды Общества любителей российской словесности, в свое время туда входили Пушкин и Полежаев.

Зимой 1810 года глава семейства осуществил заветную мечту супруги, купив просторный особняк в Москве. Туда Тютчевы уезжали на время зимних холодов. Семилетнему Федору очень нравилась его уютная светлая комната, где ему никто не мешал с утра до ночи читать стихи Жуковского, Дмитриева и Державина.

В 1812 году мирный распорядок московской знати нарушила Отечественная война. Как и многие представители интеллигенции, Тютчевы незамедлительно покинули столицу и уехали в Ярославль. Там семейство оставалось вплоть до окончания военных действий.

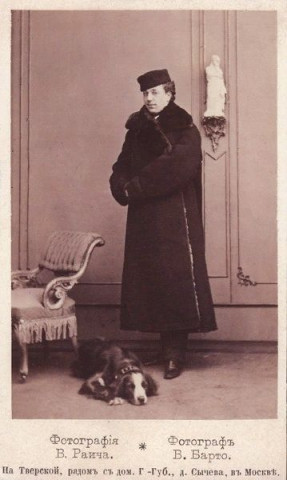

По возвращении в Москву Иван Николаевич и Екатерина Львовна приняли решение нанять учителя, который смог бы не только обучить их детей основам грамматики, арифметики и географии, но и привить неусидчивой ребятне любовь к иностранным языкам. Под чутким руководством поэта и переводчика Семена Егоровича Раича Федор изучал точные науки и знакомился с шедеврами мировой литературы, проявляя неподдельный интерес к античной поэзии.

В 1817 году будущий публицист в качестве вольнослушателя посещал лекции именитого литературного критика Алексея Федоровича Мерзлякова. Профессор заметил его незаурядный талант и 22 февраля 1818 года на заседании Общества любителей Российской словесности зачитал оду Тютчева «На новый 1816 год». 30 марта того же года четырнадцатилетний поэт был удостоен звания члена Общества, а через год в печати появилось его стихотворение «Послание Горация к Меценату».

Осенью 1819 года подающий надежды юноша был зачислен в Московский университет на факультет словесности. Там он подружился с молодыми Владимиром Одоевским, Степаном Шевыревым и Михаилом Погодиным. Университет Тютчев окончил на три года раньше положенного срока и выпустился из учебного заведения со степенью кандидата.

5 февраля 1822 года отец привез Федора в Петербург, а уже 24 февраля восемнадцатилетний Тютчев был зачислен на службу в коллегию иностранных дел с чином губернского секретаря. В Северной столице он жил в доме своего родственника графа Остерман-Толстого, который впоследствии выхлопотал ему должность внештатного атташе российской дипломатической миссии в Баварии.

Карьера Фёдора Тютчева за границей

Федор Тютчев, И. Рехберг, 1838 год

Федор Тютчев, И. Рехберг, 1838 год

Получив аттестат об окончании университета в 1821 году, Ф. Тютчев поступает на службу в Государственную коллегию иностранных дел и отправляется в Мюнхен в качестве внештатного атташе Российской дипломатической миссии. Здесь он знакомится с Шеллингом и Гейне и в 1826 году женится на Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер, от которой имеет трёх дочерей. Старшая из них, Анна, позже вышла замуж за Ивана Аксакова.

Пароход «Николай I», на котором семья Тютчева плывёт из Петербурга в Турин, терпит бедствие в Балтийском море. При спасении Элеоноре и детям помогает плывший на том же пароходе Иван Тургенев. Эта катастрофа серьёзно подкосила здоровье Элеоноры Тютчевой. В 1838 году она умирает. Тютчев был настолько опечален, что проведя ночь у гроба покойной супруги, как утверждается, поседел за несколько часов. Однако уже в 1839 году Тютчев сочетается браком с Эрнестиной Дёрнберг (урождённой Пфеффель), связь с которой, по всей видимости, имел ещё будучи женатым на Элеоноре. Сохранились воспоминания Эрнестины об одном бале в феврале 1833 года, на котором её первый муж почувствовал себя нездоровым. Не желая мешать жене веселиться, господин Дёрнберг решил уехать домой один. Обратившись к молодому русскому, с которым разговаривала баронесса, он сказал: «Поручаю вам мою жену». Этим русским был Тютчев. Через несколько дней барон Дёрнберг умер от тифа, эпидемия которого охватила в то время Мюнхен.

В 1835 году Тютчев получил придворное звание камергера. В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась из-за самовольного отъезда из Турина, но до 1844 года он продолжал жить за границей. В 1843 году Тютчев встретился со всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали «добро» на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.

Большой интерес Николая I вызвала анонимно опубликованная Тютчевым статья «Письмо к г-ну доктору Кольбу» («Россия и Германия»; 1844). Эта работа была предоставлена императору, который, как сообщил родителям Тютчев, «нашёл в ней все свои мысли и будто бы поинтересовался, кто её автор».

Служба в России

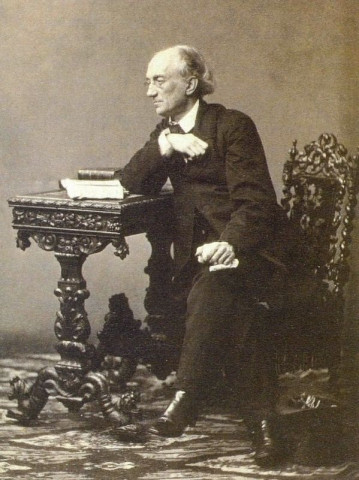

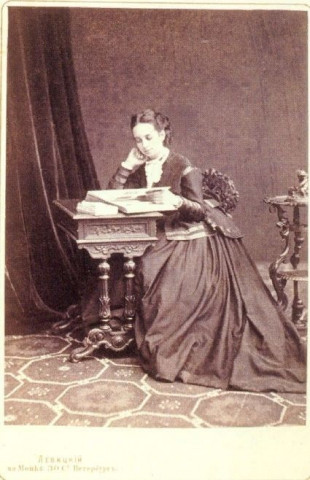

Тютчев, 1860—1861 гг. Фотография С. Л. Левицкого

Тютчев, 1860—1861 гг. Фотография С. Л. Левицкого

Вернувшись в Россию в 1844 году, Тютчев вновь поступает в Министерство иностранных дел (1845), где с 1848 года занимал должность старшего цензора.

Практически сразу же по возвращении Ф. И. Тютчев активно участвует в кружке Белинского.

В это время Тютчев не печатал собственные стихи, отдавая предпочтение политическим статьям: «Письмо к господину доктору Кольбу», «Записка царю», «Россия и революция», «Папство и римский вопрос» и «О цензуре в России».

Несмотря на отсутствие поэтических публикаций, Тютчев был важной фигурой в литературном обществе. Некрасов и Фет очень тепло отзывались о поэзии Тютчева.

В своих статьях Тютчев делал акцент, что характер императорской России носит «православную направленность». Федор Иванович упоминал, что существуют две силы: революционная Европа и консервативная Россия. Поэт озвучивал идею создания союза славянско-православных государств под эгидой России.

«Между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, мы, русские, должны неизменно помнить, что принципы, на которых стоят Россия и Европа, столь противоположны, столь взаимно отрицают друг друга, что жизнь одной возможна только ценой смерти другой. Следовательно, единственная естественная политика России по отношению к западным державам, это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными — по бессилию.»

Совсем не печатая в эти годы стихотворений, Тютчев выступает с публицистическими статьями на французском языке: «Письмо к г-ну доктору Кольбу» (1844), «Записка царю» (1845), «Россия и революция» (1849), «Папство и римский вопрос» (1850). Две последние являются главами незавершённого трактата «Россия и Запад», задуманного им под впечатлением революционных событий 1848—1849 гг. Позднее, уже в России написал статью «О цензуре в России» (1857).

В трактате «Россия и Запад» Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая своё «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал её «православный характер». В статье «Россия и революция» Тютчевым была проведена мысль, что в «современном мире» существуют только две силы: революционная Европа и консервативная Россия. Тут же излагалась и идея создания союза славянско-православных государств под эгидой России.

В этот период и сама поэзия Тютчева подчинена государственным интересам, как он их понимал. Он создаёт много «зарифмованных лозунгов» или «публицистических статей в стихах»: «Гус на костре», «Славянам», «Современное», «Ватиканская годовщина».

7 апреля 1857 года Тютчев получил чин действительного статского советника, а 17 апреля 1858 года был назначен председателем Комитета иностранной цензуры. На этом посту, несмотря на многочисленные неприятности и столкновения с правительством, Тютчев пробыл 15 лет, вплоть до своей кончины. 30 августа 1865 года Тютчев был произведён в тайные советники, тем самым достигнув третьей, а фактически — даже второй ступени в государственной иерархии чиновников.

За время службы получил в качестве наград (премий) 1800 червонцев золотом и 2183 рубля серебром.

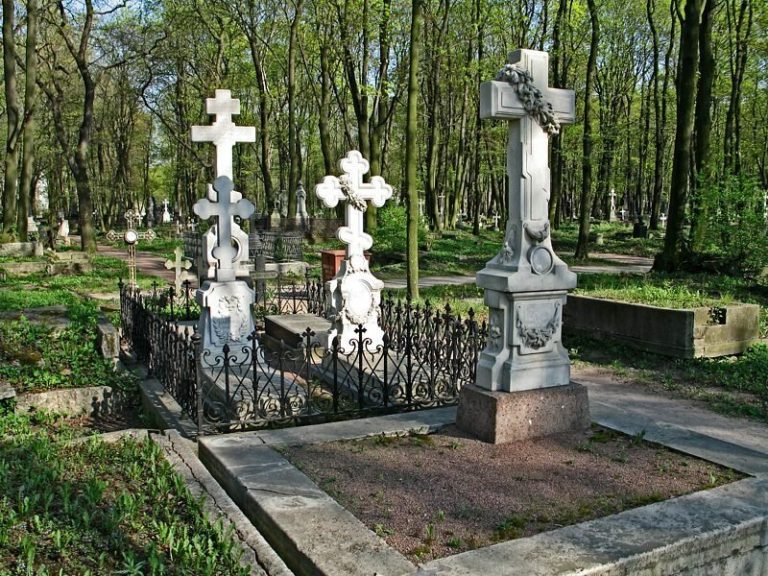

До самого конца Тютчев интересовался политической ситуацией в Европе. 4 декабря 1872 года поэт утратил свободу движения левой рукой и ощутил резкое ухудшение зрения; его начали одолевать мучительные головные боли. Утром 1 января 1873 года, невзирая на предостережение окружающих, поэт пошёл на прогулку, намереваясь посетить знакомых. На улице с ним случился удар, парализовавший всю левую половину тела. 15 (27) июля 1873 года Фёдор Тютчев скончался в Царском Селе, на 70-м году жизни. 18 июля 1873 года гроб с телом поэта был перевезён из Царского Села в Петербург и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Литература Фёдора Тютчева

В столице Баварии Тютчев не только изучал романтическую поэзию и немецкую философию, но и переводил на русский язык произведения Фридриха Шиллера и Иоганна Гете. Собственные стихи Федор Иванович публиковал в российском журнале «Галатея» и альманахе «Северная лира»

В первое десятилетие жизни в Мюнхене (с 1820 по 1830 год) Тютчевым были написаны самые знаменитые его стихи: «Весенняя гроза» (1828 год), «Silentium!» (1830 год), «Как океан объемлет шар земной…» (1830 год), «Фонтан» (1836 год), «Зима не даром злится…» (1836 год), «Не то, что мните вы, природа…» (1836 год), «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (1836 год).

Известность пришла к поэту в 1836, когда в журнале «Современник» под заголовком «Стихотворения, присланные из Германии» были опубликованы 16 его произведений. В 1841 году Тютчев познакомился с Вацлавом Ганкой – деятелем чешского национального возрождения, оказавшего на поэта большое влияние. После этого знакомства идеи славянофильства получили яркое отражение в публицистике и политической лирике Федора Ивановича.

С 1848 года Федор Иванович состоял на должности старшего цензора. Отсутствие поэтических публикаций не помешало ему стать заметной фигурой в санкт-петербургском литературном обществе. Так, Некрасов восторженно отзывался о творчестве Федора Ивановича и ставил его в один ряд с лучшими поэтами-современниками, а Фет использовал произведения Тютчева в качестве доказательства существования «философской поэзии».

В 1854 году писатель выпустил в свет свой первый сборник, в который вошли как старые стихотворения 1820–1830-х, так и новые творения литератора. Поэзия 1850-х годов была посвящена молодой возлюбленной Тютчева – Елене Денисьевой.

В 1864-ом муза Федора Ивановича умерла. Публицист очень болезненно переживал эту потерю. Спасение он нашел в творчестве. Стихи «Денисьевского цикла» («Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдальческом застое…», «Накануне годовщины 4 августа 1865 года», «О, этот Юг, о, эта Ницца!..», «Есть в осени первоначальной…») – верх любовной лирики поэта.

После Крымской войны новым министром иностранных дел России стал Александр Михайлович Горчаков. Представитель политической элиты уважал Тютчева за его прозорливый ум. Дружба с канцлером позволила Федору Ивановичу влиять на внешнюю политику России.

Славянофильские взгляды Федора Ивановича продолжали укрепляться. Правда, после поражения в Крымской войне в четверостишье «Умом Россию не понять…» (1866 год) Тютчев начал призывать народ не к политическому, а к духовному объединению.

Личная жизнь

Люди, не знающие биографию Тютчева, бегло ознакомившись с его жизнью и творчеством, посчитают, что русский поэт был натурой ветреной, и будут совершенно правы в своем умозаключении. В литературных салонах того времени об амурных похождениях публициста слагали легенды.

Первой любовью литератора была внебрачная дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III – Амалия Лерхенфельд. Красотой девушки восхищались и Пушкин, и Николай I, и граф Бенкендорф. Ей было 14 лет, когда она познакомилась с Тютчевым и сильно им увлеклась. Взаимной симпатии оказалось мало.

Юноша, живущий на деньги родителей, не мог удовлетворить всех запросов требовательной барышни. Любви Амалия предпочла материальное благосостояние и в 1825 году вышла замуж за барона Крюднера. Известие о свадьбе Лерхенфельд настолько потрясло Федора, что посланник Воронцов-Дашков, дабы избежать дуэли, отправил горе-кавалера в отпуск.

И хотя Тютчев подчинился судьбе, душа лирика на протяжении всей его жизни изнывала от неутолимой жажды любви. На короткий промежуток времени его первой жене Элеоноре удалось потушить бушующий внутри поэта огонь.

Графиня Эмилия Элеонора София Луиза Кристина Ботмер (нем. Emilia Eleonore Sophie Louise Christine Gräfin von Bothmer; 19 октября 1800 — 27 августа 1838), в первом браке Петерсон, во втором браке Тютчева — писательница, первая жена поэта Фёдора Ивановича Тютчева.

Эмилия Элеонора София Луиза Кристина фон Ботмер родилась 19 октября 1800 года в семье немецкого дипломата, графа Карла-Генриха-Эрнеста фон Ботмера (1770—1845) и его жены Анны, урождённой баронессы фон Ганштейн (1777—1826). Элеонора была старшим ребёнком, у неё было восемь братьев и три сестры.

Семья часто путешествовала по роду службы отца — в Италию, Францию и Швейцарию. Все дочери графа получили классическое домашнее воспитание. К шестнадцати годам Элеонора превратилась в красивую светскую барышню с безупречными манерами, свободно говорившую на немецком и французском языках. Многие считали Элеонору «бесконечно очаровательной».

В 1818 году Элеонора стала женой русского дипломата, секретаря российской миссии в Мюнхене Александра Христофоровича Петерсона. В 1825 году она овдовела и осталась с четырьмя сыновьями на руках. У Элеоноры был скромный дом в Мюнхене на Каролиненплатц, как раз напротив здания русской миссии. На вечерах, даваемых этой миссией молодая, прелестная графиня — вдова в феврале 1826 года познакомилась с Федором Тютчевым, прибывшим в баварское посольство сверхштатным помощником секретаря. Сближение происходило стремительно. Элеонора влюбилась в Тютчева сразу и беззаветно.

Второй брак и семья

В марте 1826 года 25-летняя Элеонора Петерсон тайно обвенчалась с 22-летним Фёдором Тютчевым. Ещё два года многие в Мюнхене, по свидетельству Генриха Гейне, не знали об этой свадьбе (юридический брак Фёдора Тютчева с Элеонорой Петерсон состоялся лишь 27 января 1829 года). Таким образом, Тютчев породнился разом с двумя старыми аристократическими фамилиями Баварии (Ботмер и Ганштейн) и попал в целый сонм немцев-родственников.

Брак был счастливым. В лице Элеоноры Тютчев обрёл любящую жену, преданного друга и неизменную опору в трудные минуты жизни. Фёдор Иванович спустя годы признавался:

Никогда человек не стал бы столь любим другим человеком, сколь я любим ею, в течение одиннадцати лет не было ни одного дня в её жизни, когда, дабы упрочить мое счастье, она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня.

В 1830 году Элеонора провела полгода в России, где её сердечно приняла вся семья Тютчевых. В это время Долли Фикельмон записала в своём дневнике:

Забыла упомянуть о встрече с одной красивой женщиной – мадам Тютчевой… Она всё ещё молода, но такая бледная, хрупкая, с таким печальным видом, что её можно принять за прекрасное видение. Она умна и мне кажется с некоторым притязанием на остроумие, что плохо вяжется с её эфирным видом; её муж — маленький человек в очках, весьма некрасивый, но хорошо разговаривает.

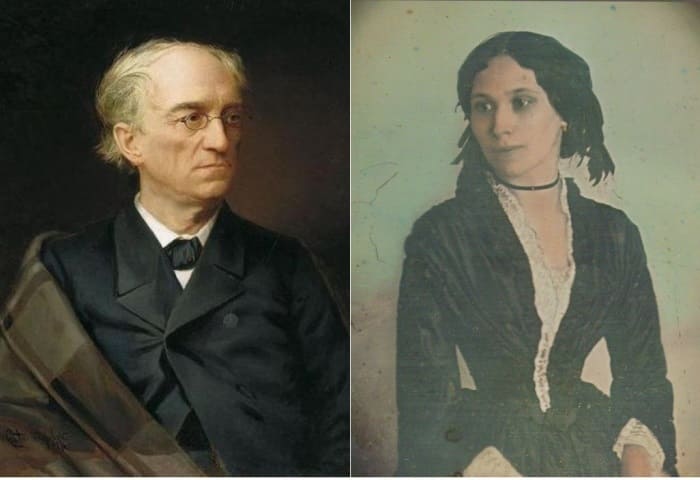

Элеонора Тютчева

Элеонора Тютчева

Акварель Й. Шелера. Около 1827 г.

Письма Элеоноры к родным рисуют её как женщину любящую, чуткую, боготворившую мужа, но, по-видимому, серьёзные умственные запросы были ей чужды. Деловая и хозяйственная сторона семейной жизни Тютчевых лежала всецело на ней. В Мюнхене Элеонора сумела создать уютный и гостеприимный дом, несмотря на то, что при очень скромном жаловании Тютчева и сравнительно небольшой денежной помощи его родителей ей едва удавалось сводить концы с концами. И всё же первые семь лет их супружеской жизни (до 1833 года) были временем почти безоблачного семейного счастья.

Семья росла, одна за другой рождались дочери: Анна, Дарья, Екатерина. Денег катастрофически не хватало. При всем уме и проницательности Тютчев был лишен рассудочности и холодности, из-за чего продвижение по службе шло семимильными шагами. Федора Ивановича тяготила семейная жизнь. Обществу детей и супруги он предпочитал шумные компании друзей и светские интрижки с дамами из высшего общества.

В феврале 1833 года, на балу, произошла первая встреча Фёдора Тютчева с его будущей второй женой, баронессой Эрнестиной Дёрнберг, занимавшей одно из первых мест в ряду мюнхенских красавиц. Об их романе говорил весь литературный бомонд. В Эрнестине поэт нашёл, помимо красоты, ума, блестящей образованности, глубокую духовную близость. Она совершенно затмевала милую и обаятельную, по общему признанию, но неяркую Элеонору.

Поняв опасность, Элеонора делала всё возможное, чтобы сохранить семью. Однако Тютчева уже ничто не могло остановить. Элеонора впала в отчаяние и в мае 1836 года попыталась кончить жизнь самоубийством, ударив себя несколько раз кинжалом. Несчастья не произошло — кинжал был от маскарадного костюма. Увидев кровь, Элеонора в отчаянии выбежала на улицу и упала без чувств. Соседи принесли её домой, а вскоре примчался взволнованный муж. В течение суток жизнь Элеоноры находилась в опасности. Она оправилась физически, но нервное потрясение не прошло. Тютчев клятвенно пообещал жене разорвать отношения с баронессой Дёрнберг. Супруги договорились покинуть Мюнхен. В начале мая 1837 года, получив 4-месячный отпуск, Тютчев с семьёй выехал в Россию.

Вскоре после приезда Тютчева в Петербург состоялось его назначение чиновником русской дипломатической миссии в Турин, столицу Сардинского королевства. Через несколько дней, временно оставив семью в Петербурге, Тютчев отправился к месту своего нового назначения. Там его ждали новые встречи с Эрнестиной.

14 мая 1838 года Элеонора с тремя малолетними дочерьми отплыла к мужу, предполагая добраться на пароходе до Любека, а оттуда уже на экипаже до Турина. Вблизи Любека в ночь с 18 на 19 мая на пароходе вспыхнул пожар. Погасить пламя не удалось. Капитан устремил корабль к скалистому берегу и посадил его на мель. Жена и дочери Тютчева сумели спастись с помощью Ивана Тургенева, который плыл на том же судне. Пассажиры с трудом и не без потерь переправились на берег — пять человек погибли, а пароход сгорел. Элеонора Тютчева выказала во время этой катастрофы полное самообладание и присутствие духа. Тютчев так характеризует поведение жены в выпавшем на её долю испытании:

Можно сказать по всей справедливости, что дети дважды были обязаны жизнью матери, которая ценою последних оставшихся у неё сил смогла пронести их сквозь пламя и вырвать у смерти.

Во время кораблекрушения Элеонора почти не пострадала физически, но получила тяжёлое нервное потрясение, которое требовало лечения и отдыха. Однако, опасаясь за мужа, Элеонора не рискнула задерживаться на лечении в Германии больше двух недель и уехала с ним в Турин.

По приезде в Турин Тютчевы оказались в крайне стеснённом материальном положении. Поселились они в предместье, и приходилось им весьма туго, несмотря на выделенную из казны материальную помощь. Жена Тютчева ходила по торгам, стараясь по мере возможностей благоустроить домашний очаг. Поэт был в этом отношении плохим помощником. Да и она сама, замечая «раздражительное и меланхолическое настроение» мужа, сознательно оберегала его от мелких треволнений их мало-помалу налаживающейся жизни. Однако переутомление, сильная простуда и глубокое нервное потрясение, от которого Элеонора так и не смогла оправиться, сломили её и без того хрупкое здоровье.

27 августа 1838 года Элеонора умерла в жесточайших страданиях. Горю Тютчева не было предела. В ночь, проведенную им у гроба жены, голова его стала седой.

Через 10 месяцев после кончины Элеоноры поэт узаконил свои отношения с Эрнестиной.

Судьба сыграла с баронессой злую шутку: женщина, разрушившая семью, на протяжении 14 лет делила законного мужа с молодой любовницей – Денисьевой Еленой Александровной.

В 1850-х годах Тютчева настигла последняя любовь. Возлюбленной поэта стала юная Елена Александровна Денисьева. Девушка обучалась в 1840-х годах в Смольном институте вместе с дочерьми поэта от первого брака и часто бывала в гостях в доме Тютчевых. Чувство зарождалось в мужчине и в девушке постепенно.

15 июля 1850 года влюбленные объяснились друг с другом. Эта дата является началом адюльтера. Через пятнадцать лет поэт отметит эту дату следующими строками:

«Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло

С того блаженно-рокового дня,

Как душу всю свою она вдохнула,

Как всю себя перелила в меня»

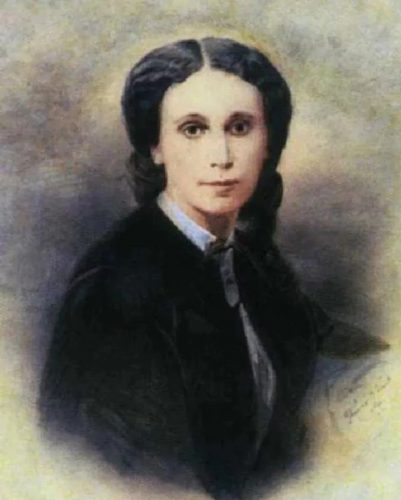

Елена Александровна Денисьева

Елена Александровна Денисьева

Этот роман был встречен общественностью негативно. Елена Александровна стала парией, родители отреклись от дочери. Этот союз продлился четырнадцать лет, до самой кончины Денисьевой. Елена Александровна не стыдилась своих отношений с Тютчевым и считала себя «более всего ему женой, чем его бывшие жёны». Девушка любила поэта беззаветно, как и все его жены.

В 1851 году Тютчев пишет стихотворение, которые описывает, что довелось пережить его возлюбленной:

О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!

Судьбы ужасным приговором

Твоя любовь для ней была,

И незаслуженным позором

На жизнь её она легла!

7 апреля 1857 года Тютчев получает чин действительного статского советника, а в следующем году становится председателем Комитета иностранной цензуры. На этом посту Федор Иванович пробудет пятнадцать лет и не раз мнения поэта и правительства расходились по важным вопросам.

Елена Александровна Денисьева 1860-е годы

Елена Александровна Денисьева 1860-е годы

Денисьева родила поэту трех детей: дочь и двух сыновей. В мае 1864 года после рождения младшего сына Николая, Елена Александровна заболела туберкулезом. 4 августа того же года она скончалась. Тютчев впал в отчаянье. По воспоминаниям современников, поэт говорил только об усопшей и был полностью поглощен горем.

Казалось, время бессильно пред лицом беды, постигшей Тютчева. В письмах к сестре, дочь поэта Анна пишет об ужасном эмоциональном состоянии отца, что он совершенно подавлен и даже при окружающих не пытается скрыть свои чувства.

Георгиевский вспоминал, как поэт винил себя перед усопшей за все страдания, которая она перенесла ради любви к Тютчеву. Также Федор Иванович корил себя за невыполненное обещание опубликовать сборник стихов, посвященных Денисьевой.

Супруга поэта так отзывалась о горе мужа: «Его скорбь для меня священна, какова бы ни была её причина».

В течении года после смерти Денисьевой скончались дочь и младший сын от союза Елены Александровны и Федора Ивановича. Дети умерли от чахотки. Тютчев так описывал собственное душевное состояние:

«Не было ни одного дня, который я не начинал без некоторого изумления, как человек продолжает ещё жить, хотя ему вырвали сердце и отрубили голову.»

Оставшегося в живых, сына Федора, от романа с Денисьевой, поэт отдал на воспитание старшей дочери Анне. Тютчев выделил ей 15 200 рублей, доход с этих денег должен был поступать на содержание сына в учебном заведении. Федор Федорович Тютчев стал офицером и военным писателем.

Семья Фёдора Тютчева

Иван Николаевич Тютчев, отец поэта

Иван Николаевич Тютчев, отец поэта

Екатерина Львовна Тютчева, мать поэта

Екатерина Львовна Тютчева, мать поэта

Дед — Николай Андреевич Тютчев-мл. (1720—1797). Жена — Пелагея Денисовна, урожд. Панютина (1739—3 декабря 1812)[27].

Отец — Иван Николаевич Тютчев (12 октября 1768 — 23 апреля 1846)[28].

Мать — Екатерина Львовна (16 октября 1776—15 мая 1866), дочь Льва Васильевича Толстого (1740—14 октября 1816) и Екатерины Михайловны Римской-Корсаковой (1735—1788). Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве (могила не сохранилась).

Родная сестра её отца — Анна Васильевна Остерман и её супруг Ф. А. Остерман сыграли большую роль в судьбе племянницы и её семьи. Родной брат матери — А. М. Римский-Корсаков.

Братья и сестра Фёдора Тютчева

Николай Иванович (9 июня 1801 — 8 декабря 1870). Полковник Генерального штаба. Умер холостым, похоронен рядом с матерью на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве (могила не сохранилась). Последний владелец родового имения Тютчевых: село Гореново (ныне — Рославльский район Смоленской области). Памяти брата посвящён один из лирических шедевров Ф. И. Тютчева («Брат, столько лет сопутствовавший мне…»).

Сергей (6 апреля 1805 — 22 мая 1806)

Дмитрий (26 февраля 1809 — 25 апреля 1815)

Василий (19 января 1811), умер в младенчестве.

Сестра Дарья Ивановна (5 июня 1806—1879), в замужестве Сушкова.

Жёны Фёдора Тютчева

Элеонора, 1-я жена

Элеонора, 1-я жена

Первая жена Тютчева — Элеонора Фёдоровна Тютчева (1800—1838). Их дети:

Анна, дочь от 1-го брака

Анна, дочь от 1-го брака

Тютчева, Анна Фёдоровна (1829—1889), фрейлина, автор мемуаров «Воспоминания. При дворе двух императоров». Муж — Аксаков, Иван Сергеевич.

Дарья, дочь от 1-го брака

Дарья, дочь от 1-го брака

Тютчева, Дарья Фёдоровна (1834—1903), камер-фрейлина.

Екатерина, дочь от 1-го брака

Екатерина, дочь от 1-го брака

Тютчева, Екатерина Фёдоровна (1835—1882), фрейлина.

Эрнестина, 2-я жена

Эрнестина, 2-я жена

Вторая жена — Пфеффель, Эрнестина. Их дети:

Мария, дочь от 2-го брака

Мария, дочь от 2-го брака

Тютчева, Мария Фёдоровна (1840—1873), замужем с 1865 года за Николаем Алексеевичем Бирилёвым (1829—1882).

Дочь — Мария Николаевна (родилась в 1866 году, умерла в младенчестве).

Тютчев, Дмитрий Фёдорович (1841—1870), женат на Ольге Александровне Мельниковой (1830—1913). Дочь — Ольга Дмитриевна (1869—1943).

Иван, сын от 2-го брака

Иван, сын от 2-го брака

Тютчев, Иван Фёдорович (1846—1909), женат с 1869 года на Ольге Петровне Путяте (1840—1920), племянница жены Е. А. Баратынского, дочери литературоведа Н. В. Путяты. Их дети:

Софья Ивановна Тютчева (1869—1957), фрейлина Высочайшего двора, воспитательница дочерей Николая II.

Ольга Ивановна (1871 —?)

Фёдор Иванович (1873—1931)

Тютчев, Николай Иванович (1876—1949), коллекционер, основатель и первый директор музея-усадьбы Мураново

Екатерина Ивановна (1879—1957), вышла замуж за Василия Евгеньевича Пигарева. От этого брака происходит ветвь Пигаревых — современных потомков поэта (Пигарев, Николай Васильевич (1904—1996), Пигарев, Иван Николаевич (1941—2021), учёный-физиолог).

Возлюбленная — Денисьева, Елена Александровна (1826—1864, отношения длились 14 лет). Их дети:

Елена Фёдоровна (1851—1865)

Тютчев, Фёдор Фёдорович (1860—1916)

Николай Фёдорович (1864—1865).

Возлюбленная — Гортензия Лапп. «Подробности этой продолжительной связи нам неизвестны. Иностранка приехала с Тютчевым в Россию и впоследствии родила двоих сыновей (…) Поэт скончался в 1873 году и завещал госпоже Лапп ту пенсию, которая по закону полагалась его вдове Эрнестине Федоровне. Вдова и дети свято выполнили последнюю волю мужа и отца, и в течение двадцати лет, вплоть до смерти Эрнестины Федоровны, Гортензия Лапп получала пенсию, которую уступила ей вдова чиновника. Вот и всё, что мы знаем об этой любовной истории».

Их сыновья:

Николай Лапп-Михайлов, погиб в 1877 году в бою под Шипкой

Дмитрий Лапп, полковой врач, умер через несколько месяцев после гибели брата и был погребён в Одессе.

Тётки по отцу:

Евдокия (Авдотья) Николаевна Мещерская (в монашестве Евгения) (18 февраля 1774 — 3 февраля 1837) — игуменья, основательница Борисо-Глебского Аносина женского монастыря

Надежда Николаевна (1775—1850), в замужестве Шереметева, мать Анастасии, будущей жены декабриста Якушкина и Пелагеи (1802—1871), будущей супруги М. Н. Муравьёва-Виленского

Периодизация творчества Фёдора Тютчева

Согласно Юрию Лотману, составляющее немногим более 400 стихотворений творчество Тютчева при всём его внутреннем единстве можно разделить на три периода:

1-й период — начальный, 1810-е — начало 1820-х годов, когда Тютчев создаёт свои юношеские стихи, архаичные по стилю и близкие к поэзии XVIII века.

2-й период — вторая половина 1820-х — 1840-е годы. Начиная со стихотворения «Проблеск», в творчестве Тютчева заметны уже черты его оригинальной поэтики. Это сплав русской одической поэзии XVIII века и традиции европейского романтизма и шиллеровского пантеизма.

3-й период — 1850-е — начало 1870-х годов. Этот период отделён от предыдущего десятилетием 1840-х годов, когда Тютчев почти не пишет стихов. В этот период создаются многочисленные политические стихотворения (например, «Современное»), стихотворения «на случай» и пронзительный «денисьевский цикл». Журнал «Современник».

Любовная лирика Фёдора Тютчева

В любовной лирике Ф. И. Тютчев создаёт ряд стихотворений, которые принято объединять в «любовно-трагедийный» цикл, называемый «денисьевским циклом», так как большинство принадлежащих к нему стихотворений посвящено Е. А. Денисьевой. Характерное для них осмысление любви как трагедии, как фатальной силы, ведущей к опустошению и гибели, встречается и в раннем творчестве Тютчева, поэтому правильнее было бы назвать относящиеся к «денисьевскому циклу» стихотворения без привязки к биографии поэта. Сам Тютчев в формировании «цикла» участия не принимал, поэтому зачастую неясно, к кому обращены те или иные стихи — к Е. А. Денисьевой или жене Эрнестине. В тютчеведении не раз подчёркивалось сходство «Денисьевского цикла» с жанром лирического дневника (исповедальность) и мотивами романов Достоевского (болезненность чувства).

Любовь восемнадцатилетнего Тютчева к юной красавице Амалии Лерхенфельд (будущей баронессе Крюденер) отражена в его известном стихотворении «Я помню время золотое…» Тютчев был влюблён в «младую фею», которая не ответила ему взаимностью, но навестила поэта на склоне его лет. Именно ей посвящено его стихотворение «Я встретил вас, и всё былое», ставшее знаменитым романсом на музыку Л. Д. Малашкина.

Тютчев и Пушкин

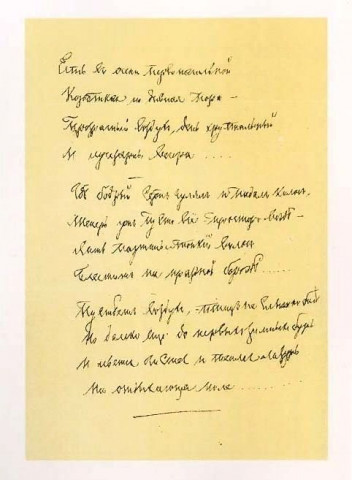

Автограф стихотворения «Есть в осени первоначальной…»

Автограф стихотворения «Есть в осени первоначальной…»

В 1920-х годах Ю. Н. Тынянов выдвинул теорию о том, что Тютчев и Пушкин принадлежат к настолько различным направлениям русской литературы, что это различие исключает даже признание одного поэта другим. Позднее такая версия была оспорена, и обоснованно (в том числе документально): Пушкин вполне осознанно поместил стихи Тютчева в «Современнике», настаивал перед цензурой на замене исключённых строф стихотворения «Не то, что мните вы, природа…» рядами точек, считая неправильным никак не обозначать отброшенные строки, и в целом относился к творчеству Тютчева весьма сочувственно.

Тем не менее поэтическая образность Тютчева и Пушкина в самом деле имеет серьёзные различия. Н. В. Королёва формулирует разницу так: «Пушкин рисует человека, живущего кипучей, реальной, подчас даже будничной жизнью, Тютчев — человека вне будней, иногда даже вне реальности, вслушивающегося в мгновенный звон эоловой арфы, впитывающего в себя красоту природы и преклоняющегося перед нею, тоскующего перед „глухими времени стенаньями“».

Тютчев посвятил Пушкину два стихотворения: «К оде Пушкина на Вольность» и «29 января 1837 года», последнее из которых кардинально отличается от произведений других поэтов на смерть Пушкина архаизированным языком в своей стилистике.

Признание

В 1857 г. Тютчев был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Награждён орденами Святого Владимира III степени (1860), Святой Анны I степени (1863), Святого Станислава I степени (1861).

Смерть русского поэта Фёдора Тютчева

В середине 60-х–начале 70-х годов Тютчев небезосновательно начал сдавать позиции: в 1864 году скончалась возлюбленная литератора – Денисьева Елена Александровна, через два года не стало матери творца – Екатерины Львовны, в 1870 году умерли горячо любимый брат писателя Николай и его сын Дмитрий, а через три года в мир иной отправилась дочь публициста Мария.

Вереница смертей негативно сказалась на здоровье поэта. 1 января 1873 года, не послушав близких, Тютчев пошел в гости к знакомым. По пути ему стало плохо, у поэта парализовало левую сторону тела.

Когда дряхлеющие силы

Нам начинают изменять

И мы должны, как старожилы,

Пришельцам новым место дать, —

Спаси тогда нас, добрый гений,

От малодушных укоризн,

От клеветы, от озлоблений

На изменяющую жизнь.

После первого удара паралича (1 января 1873 года) Федор Иванович уже почти не поднимался с постели, после второго – прожил несколько недель в мучительных страданиях и скончался 27 июля 1873 года на семидесятом году жизни. Гроб с телом лирика был перевезен из Царского Села на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербург.

Литературное наследие легенды золотого века русской поэзии сохранилось в сборниках стихов. Помимо прочего, в 2003 году по мотивам книги Вадима Кожинова «Пророк в своем отечестве Федор Тютчев» был снят сериал «Любовь и правда Федора Тютчева». Режиссером киноленты выступила дочь Сергея Бондарчука Наталья. Российской аудитории она знакома по роли в фильме Андрея Тарковского «Солярис».

Музеи

Памятник Тютчеву в музее-заповеднике «Овстуг»

Памятник Тютчеву в музее-заповеднике «Овстуг»

Памятник Федору Тютчеву

Памятник Федору Тютчеву

Музей-усадьба поэта находится в подмосковном Муранове. Она досталась во владение потомкам поэта, которые и собрали там памятные экспонаты. Сам Тютчев, по всей видимости, в Муранове никогда не был. 27 июля 2006 года от удара молнии в музее вспыхнул пожар на площади в 500 м². В результате пожара усадебный дом серьёзно пострадал, но вскоре началась его реставрация, завершившаяся в 2009 году. Многие экспонаты также пострадали, но почти в полном объёме коллекции музея удалось спасти. С 2009 г. музей стал восстанавливать экспозицию, добавляя новые экспонаты по мере их реставрации. Полное восстановление экспозиции запланировано на 2014 год.

Родовое поместье Тютчевых находилось в селе Овстуг (ныне — Жуковский район Брянской области). Центральное здание усадьбы в связи с ветхим состоянием в 1914 году было разобрано на кирпич, из которого волостным старшиной, депутатом Государственной Думы IV созыва Дмитрием Васильевичем Киселёвым было построено здание волостного правления (сохранилось; ныне — музей истории села Овстуг). Парк с прудом долгое время находились в запущенном состоянии. Восстановление усадьбы началось в 1957 году благодаря энтузиазму В. Д. Гамолина: под создаваемый музей Ф. И. Тютчева было передано сохранившееся здание сельской школы (1871), восстановлен парк, установлен бюст Ф. И. Тютчева, а в 1980-х годах по сохранившимся эскизам воссоздано здание усадьбы, в которое в 1986 году и переместилась экспозиция музея (включает несколько тысяч подлинных экспонатов). В прежнем здании музея (бывшей школе) находится картинная галерея. В 2003 году в Овстуге восстановлено здание Успенской церкви.

Родовое поместье в селе Знаменское на реке Катка (ныне — Угличский район Ярославской области). Сохранился дом, полуразрушенная церковь Знамения Божией Матери (1784 года постройки) и необычайной красоты парк. Кирпичная двухпрестольная церковь с Никольским приделом построена на средства местного помещика Н. А. Тютчева — деда поэта. От неё к самому крыльцу барского дома ведёт тютчевская аллея из вековых сосен. Планировалась реконструкция усадьбы, однако на 2015 год никаких действий не предпринято.

Когда началась война с французами в 1812 году, Тютчевы собрались в эвакуацию. Семейство Тютчевых выехало в Ярославскую губернию, в село Знаменское. Там жила бабушка Фёдора Ивановича Тютчева со стороны его отца, Пелагея Денисовна Панютина. Она давно и тяжело болела; родные застали бабушку живой, но 3 декабря 1812 года она скончалась. В сгоревшую Москву Тютчевы решили не возвращаться, а ехать в своё имение в Овстуг. Из Знаменского с ними выехал и Раич, будущий наставник и друг Феденьки Тютчева.

Через полтора года после смерти бабушки начался раздел всего имущества. Он должен был происходить между тремя сыновьями. Но поскольку старший Дмитрий был отринут семейством за женитьбу без родительского благословения, в разделе могли участвовать двое: Николай Николаевич и Иван Николаевич. Однако Знаменское было неделимым имением, своеобразным тютчевским майоратом. Его нельзя было делить, менять или продавать. Братья в Знаменском давно не жили: Николай Николаевич находился в Санкт-Петербурге, Иван Николаевич — в Москве, и у него уже было имение в Брянской губернии. Таким образом, Знаменское получил Николай Николаевич. В конце 1820-х годов Николай Николаевич умер. Иван Николаевич (отец поэта) стал опекуном детей брата. Все они осели в Москве и Петербурге за исключением Алексея, который жил в Знаменском. Вот от него и пошла так называемая «ярославская» ветка Тютчевых. Его сын, Александр Алексеевич Тютчев, племянник Фёдора Ивановича, 20 лет был уездным предводителем дворянства и он же — последний помещик Знаменского.

Память о Фёдоре Тютчеве

В честь Ф. И. Тютчева назван астероид (9927) Tyutchev, открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской астрофизической обсерватории 3 октября 1981 г.

Во время проведения «Дней Москвы в Баварии» 3 июля 1999 года на доме бывшей российской дипломатической миссии (Herzogspitalstrasse, 12) установлена памятная доска на русском и немецком языках: «В этом доме в 1822—1837 и в 1839—1844 годах работал выдающийся поэт и дипломат Фёдор Иванович Тютчев»

В Воронеже именем Ф. И. Тютчева названа улица в Железнодорожном районе города.

В Орле именем Тютчева названа улица (8 мая 1959 г.).

Банк России 1 декабря 2003 года выпустил в обращение памятную серебряную медаль, посвящённую 200-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева, достоинством 2 рубля.

30 мая 1996 года Союзом писателей России, Брянской областной думой, администрацией Брянской области и Брянской областной писательской организацией учреждена Всероссийская премия им. Ф. И. Тютчева.

Брянской общеобразовательной школе № 9 с углублённым изучением отдельных предметов 20 апреля 2004 года присвоено имя Ф. И. Тютчева.

Библиография

«Арфа Скальда» (1834 год);

«Весенняя гроза» (1828 год);

«День и ночь» (1839 год);

«Как неожиданно и ярко…» (1865 год);

«Ответ на адрес» (1865 год);

«Итальянская villa» (1837 год);

«Я знал ее еще тогда» (1861 год);

«Утро в горах» (1830 год);

«Пожары» (1868 год);

«Смотри, как роща зеленеет…» (1857 год);

«Безумие» (1829 год);

«Сон на море» (1830 год);

«Успокоение» (1829 год);

«Encyclica» (1864 год);

«Рим ночью» (1850 год);

«Кончен пир, умолкли хоры…» (1850 год).