- Игорь Северянин ~ Современной девушке 🌹 - 24.12.2025

- Игорь Северянин ~ Запевка (О России петь…) (+ Анализ) ⛪ - 23.12.2025

- Игорь Северянин ~ На строчку больше, чем сонет… - 29.11.2025

«Поэза странностей жизни»

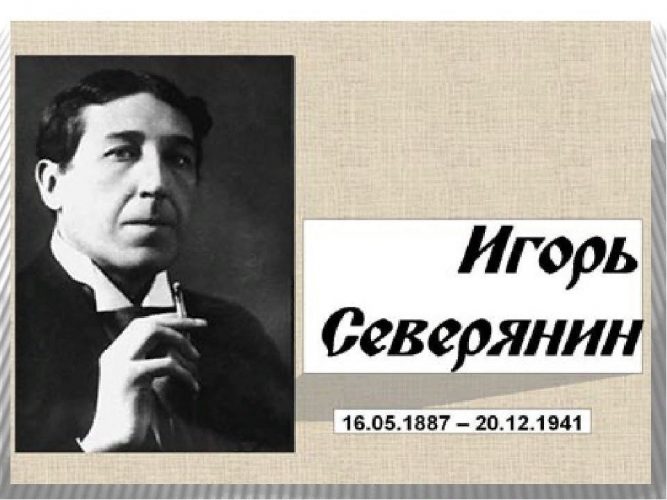

Игорь Северянин

Авг. Дм. Барановой

Встречаются, чтобы разлучаться…

Влюбляются, чтобы разлюбить…

Мне хочется расхохотаться

И разрыдаться – и не жить!

Клянутся, чтоб нарушить клятвы…

Мечтают, чтоб клянуть мечты…

О, скорбь тому, кому понятны

Все наслаждения Тщеты!..

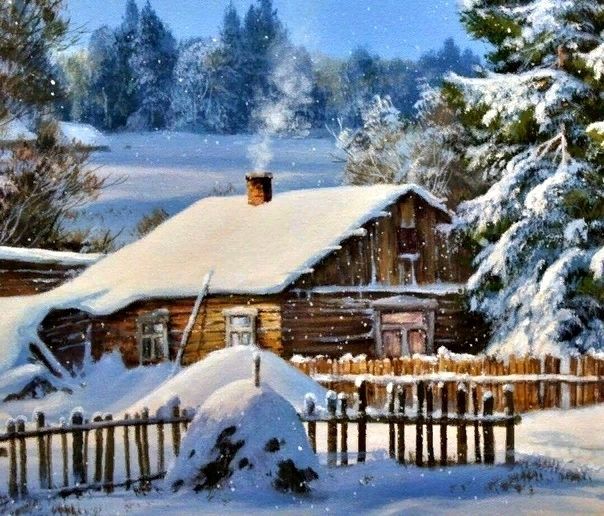

В деревне хочется столицы…

В столице хочется глуши…

И всюду человечьи лица

Без человеческой души…

Как часто красота уродна,

И есть в уродстве красота…

Как часто низость благородна,

И злы невинные уста.

Так как же не расхохотаться,

Не разрыдаться, как же жить,

Когда возможно расставаться,

Когда возможно разлюбить?!.

Год написания: Февраль 1916 г., Москва.

Анализ стихотворения И. В. Северянина «Поэза странностей жизни»

Поэза – это устаревшее название стихотворения в литературно-художественной среде начала прошлого века. Стихотворение «Поэза странностей жизни» написано в 1916 году. Оно отражает мрачное прочтение действительности И. В. Северяниным, опирающееся на негативную оценку и собственно человека, и общественных настроений.

Стремительно набирающий популярность поэт, утверждая собственное «я», как будто упустил из виду окружающих. Между тем российское общество предвоенного периода погружалось в глубокий экономический, политический и мировоззренческий кризис, ярко обозначая не лучшие человеческие качества многих представителей интеллигенции.

Стихотворение содержит такие средства художественной выразительности:

- антонимы – «встречаются – разлучаются», «влюбиться – разлюбить», «расхохотаться – разрыдаться», «столица – деревня», «красота – уродство», в том числе контекстуальные – «лицо – душа» – описывающие полярные стороны существования;

- эллипсис – «…разрыдаться – и (больше) не жить»;

- многочисленные умолчания – «клянутся…», «мечтают…», «хочется…», «лица без души…» – приглашают читателя осмыслить сказанное, найти ему объяснение;

- риторические восклицания – «…разрыдаться – и не жить!», «наслаждения тщетны!» – отражают накал авторских эмоций;

- риторический вопрос – «…как не расхохотаться…?!»;

- синонимы – «деревня, глушь»;

- лексический повтор – «человечьи лица без человеческой души»;

- авторский неологизм – «уродна», то есть уродлива;

- инверсию – «есть красота», «злы уста»;

- синекдоху – замену понятия по принципу «часть целое» – «уста злы» – автор выделяет рот (губы) человека как средство словесного общения, которое может приобретать любое качество;

- ряды однородных членов предложения – «встречаются, влюбляются», «(не) расхохотаться, (не) разрыдаться, не жить»;

- лексику высокого стиля – «тщетны», «о, скорбь…», «уста»;

- многосоюзие – «и разрыдаться – и не жить» – выделяет каждый член ряда;

- аллитерацию – «как же жить» – она создает звуковой акцент, ощущение тревоги;

- парцелляцию – «… хочется глуши… И всюду… лица…», которая подчеркивает обособленный фрагмент, стоящий после союза;

- оксюморон – «красота уродна», «низость благородна» – используется, чтобы проиллюстрировать всю сложность, .

Частотность безличных глаголов и неопределенно-личных конструкций, не предполагающих субъекта действия, придают изложению безысходность. Автор не может обвинить никого конкретно, но от этого степень его отчаяния лишь нарастает.