- Николай Рубцов ~ Ласточка (+ Анализ) - 04.01.2026

- Николай Рубцов ~ Сосен шум 🌲 - 04.01.2026

- Николай Рубцов ~ Осень! Летит по дорогам…🍁✍ - 04.01.2026

«Зимняя песня»

Николай Рубцов

В этой деревне огни не погашены.

Ты мне тоску не пророчь!

Светлыми звездами нежно украшена

Тихая зимняя ночь.

Светятся тихие, светятся чудные,

Слышится шум полыньи…

Были пути мои трудные, трудные.

Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается,

Сам я улыбчив и рад!

Трудное, трудное – все забывается,

Светлые звезды горят!

– Кто мне сказал, что во мгле заметеленной

Глохнет покинутый луг?

Кто мне сказал, что надежды потеряны?

Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.

Ты мне тоску не пророчь!

Светлыми звездами нежно украшена

Тихая зимняя ночь…

Дата создания: 1965 г.

Анализ стихотворения Рубцова «Зимняя песня»

Герой рубцовской лирики внимателен к «могучей, печальной музыке» русской природы: проникаясь ее неторопливым ритмом и естественной гармонией, он залечивает душевные раны, достигает спокойствия и насыщается энергией.

Свет и тишина – узнаваемые приметы радостного рубцовского пейзажа, который можно встретить в стихотворениях «Первый снег», «Звезда полей». «Светлые звезды» становятся ключевым образом, задающим общий тон лирическому повествованию «Зимней песни».

Образы природы, в которых преобладают светлые тона и господствует безмолвие, приобретают философское звучание. С их помощью автор формирует собственную модель мира. На одном полюсе мироздания расположены свет и звезды, рождающие спокойную радость. Им противостоит мгла, с которой связаны безнадежность и воспоминания о «трудных путях».

Интересно, что в «Зимней песне» светлые силы находят поддержку и в мире людей: спасительному действию звезд помогают земные «двойники» – деревенские огни. Поток спокойного света оказывается достаточно мощным, чтобы одержать победу над миром мглы. С темнотой уходят и грустные воспоминания, и духовная истощенность. Свет приносит исцеляющее забвение – этот мотив, типичный для поэтики Рубцова, повторяется в стихотворении «Выпал снег».

В жизнеутверждающей атмосфере светлого мира преображается и лирический герой Рубцова, одинокий печальный скиталец. Он находит понимание у людей: улыбка «скромной девушки» и риторическое обращение к «другу» поддерживают это впечатление. Измученная душа насыщается светом, тихой радостью и забвением, как сказочной живой водой. Лирический герой сомневается в самом существовании прошлой «трудной» жизни: ее «выдумали».

Среди разнообразия стилистических приемов «Зимней песни» стоить выделить анафору. Повторы придают рубцовской лирике напевность и проявляют ее народное начало. Прием охватывает не только отдельную лексику, но и синтаксические конструкции, составляющие основу строфы: «кто мне сказал, что…», «кто это выдумал».

Музыкальность, проникновенные лирические интонации «Зимней песни» сближают ее с лучшими образцами классического русского романса. По этой причине произведение сегодня живет не только в форме стихотворения, но и песни, самая известная версия которой была написана композитором Александром Лобзовым, автором цикла романсов на стихи Рубцова.

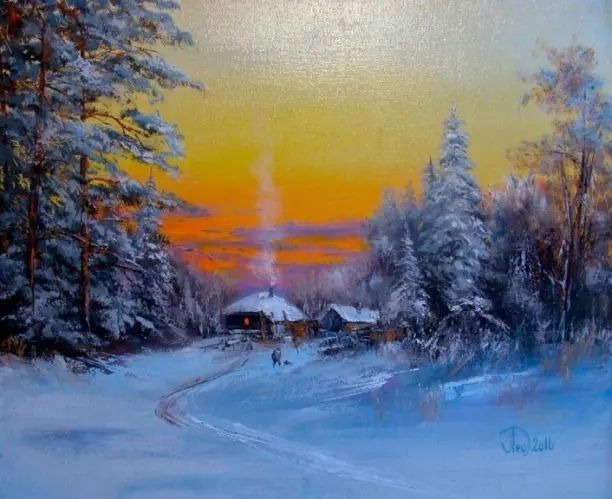

Художник: Александр Леднёв

Художник: Александр Леднёв

Рецензия на стихотворение «Зимняя песня» Рубцова

Поэт Николай Рубцов одним из первых в современной литературе поддержал традицию русских классиков, в творчестве которых отражается глубокая любовь и искренняя заинтересованность в русской природе и деревне. Своими стихотворениями он показывает уникальность родных просторов, их атмосферность.

Стихотворение «Зимняя песня» было написано поэтом в 1965 году. Его можно отнести к философской лирике, поскольку здесь мы можем услышать рассуждения лирического героя о своём нелёгком жизненном пути, трудностях, которые ему встречались:

Были пути мои трудные, трудные.

Где ж вы, печали мои?..

Основная тема, присущая философской лирике — это поиск смысла человеческой жизни и места героя в ней. Она и звучит в данном стихотворении.

Свет и тишина являются самыми узнаваемыми приметами, свойственными рубцовскому пейзажу. Здесь общий тон задают «светлые звезды», становятся его ключевым образом. Лирический герой стихотворения — одинокий скиталец, прошедший через многие трудности на своём пути. Однако в созданной атмосфере он преображается, становится другом не только для самого себя, но и для кого-то другого: «скромная девушка» и риторическое обращение к «другу» поддерживают это впечатление. Его душа насыщается светлой радостью, обретает покой. «Где ж вы, печали мои?» — такой вопрос задаёт сам себе герой и не находит на него ответа, поскольку теперь все пройденные сложности не кажутся ему чем-то непосильным.

Как и у любого поэта, воспевающего красоту русской природы, у Рубцова центральное место среди художественно-выразительных средств стихотворения занимают эпитеты. Здесь «светлые звёзды» и «тихая зимняя ночь», «трудные пути» и «покинутый луг», «заметеленная мгла» и «скромная девушка». Эпитеты создают фоновое настроение, демонстрируют, в какой атмосфере развивается действие стихотворения.

Среди стилистических приемов стоить отметить анафору и лексические повторы, которые в рубцовской лирике создают напевность, сближают поэта и народ: «кто мне сказал, что…», «трудное, трудное…», «светятся тихие, светятся чудные…». Первая и последняя строфа также повторяются, создавая кольцевую композицию. В риторических вопросах («Кто это выдумал?», «Кто мне сказал, что надежды потеряны?») концентрируется настроение лирического героя, его отношение к жизни, природе, людям. Произведение является своеобразным перерождением лирического героя. И последняя его строфа указывает на некий положительный настрой.

![]()

![]()

![]()

![]()