- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

«Стансы (В надежде славы и добра…)»

Александр Пушкин

В надежде славы и добра

Гляжу вперед я без боязни:

Начало славных дней Петра

Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,

Но нравы укротил наукой,

И был от буйного стрельца

Пред ним отличен Долгорукой.

Самодержавною рукой

Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;

Во всем будь пращуру подобен:

Как он, неутомим и тверд,

И памятью, как он, незлобен.

Дата написания: 22 декабря 1826 г., опубликовано: 1828 год.

Анализ стихотворения «Стансы» Пушкина

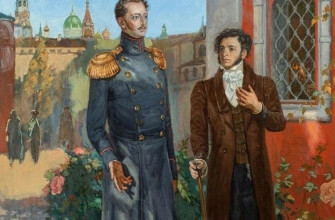

Стихотворение «Стансы» написано в 1826 году, одно из первых произведений А. С. Пушкина после возвращения из ссылки. Вступивший на престол Николай I вызволил поэта из-под ареста и дал право писать без цензуры.

В эти годы Пушкин значительную часть своего творчества обращает к образу императора Петра I. В стихотворении «Стансы» он также вспоминает о его заслугах, сравнивая царя-реформатора с недавно коронованным Николаем I.

Автор проводит параллель между периодами их царствования, начиная с первой строфы, указывает на то, что «мятежи и казни» сопутствовали в самом начале каждому из них. Оба восстания были погашены, и Пушкин считает, за это царя можно простить. Поэт не боится за будущее страны, оглядываясь на опыт прошлого, надеется, что будущее будет светлым.

Александр Сергеевич восхищается достижениями Петра I в области просвещения и ликвидации безграмотности: «нравы укротил наукой», «смело сеял просвещенье». Появлялись гимназии, лицеи и школы, даже в провинциальных городках, а самых талантливых отправляли обучаться и перенимать опыт в Европу. Даже возглавив страну, царь лично трудился бок о бок с простыми работниками, чтобы достичь того великого предназначения, которого он всегда хотел для родной страны. Ходил в море, помогал строить корабли, контролировал все изменения и всегда был занят работой:

«То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник…»

Четырехстопный ямб со смежной рифмовкой, короткие строки, перекрестная рифма – стихотворение читается легко и ритмично.

Жанр, тема, идея

Жанр: гражданская лирика.

Тема: описание достижение Петра Первого и призыв к царю следовать примеру Петра в делах просвещения, реформ.

Идея: представления о просвещенной и власти, более справедливом обществе, которое должно быть в стране.

Средства выразительности: эпитеты («славных дней», «буйного стрельца»), метафоры («привлек сердца», «сеял просвещенье», «гляжу вперед», то есть – в будущее), перифраз («работник, мореплаватель»). В стихе упоминается Долгорукий – сановник, который воспротивился новым поборам с крестьянства, и предложил обложить поборами знать, и себя тоже.

Поэт очарован глобальными изменениями, которые смог привнести своими реформами император. В каждой строчке он воспевает величие Петра и его достижения, принесшие большую пользу стране. Его мудростью и трудолюбием, живым и ясным умом, простотой и стремлением к знаниям. Но это не лесть, ведь поэт мог писать без опаски цензуры. Хотя многие стремились доказать обратное, пустив даже слух, что стихотворение написано по заказу императора. Все произведение – дань уважения заслугам царя, взгляд на историю.

Пушкин высказывает свою уверенность в том, что наступившее время может быть ничем не хуже. Поэт призывает Николая I брать пример, опираться на семейное родство и сходство с Великим Петром:

«Семейным сходством будь же горд;

Во всем будь пращуру подобен:

Как он, неутомим и тверд,

И памятью, как он, незлобен.»

По его мнению, новый император также способен сотворить достойное будущее для государства.

Короткий анализ стихотворения Пушкина «Стансы»

Примерно в середине двадцатых годов девятнадцатого столетия у Пушкина возник повышенный интерес к личности Петра Великого. Образ царя-реформатора появился сразу в нескольких произведениях. Одно из них – стихотворение «Стансы», отдельные строки которого до сих пор часто цитируются. Произведение написано через несколько месяцев после коронации Николая I, вернувшего Александра Сергеевича из ссылки и освободившего его от обычной цензуры. В первом четверостишии «Стансов» Пушкин сравнивает начала правления двух императоров – Петра I и Николая I. Впрямую о восстании декабристов, с некоторыми из которых поэт был хорошо знаком, не говорится, но оно явно подразумевается. Его Александр Сергеевич сопоставляет со стрелецким бунтом 1698 года, жестоко подавленным Петром Алексеевичем. Может показаться, что Пушкин одобряет расправы над мятежниками, проведенные двумя императорами. В действительности все не так просто. Об отношении поэта к бунтам прекрасно говорит знаменитая фраза из «Капитанской дочки»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!». И вот еще одна примечательная фраза: «Средства, которыми достигается революция, недостаточны для ее закрепления».

Петра Великого Пушкин в «Стансах» выводит идеальным правителем. Поэт восхищается невероятной работоспособностью императора и его разносторонними интересами:

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.

Также отмечаются заслуги Петра I, касающиеся распространения образования («самодержавною рукой он смело сеял просвещенье»). Пожалуй, главное достоинство правителя описано в следующих строках:

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.

Многие современники Пушкина резко отрицательно отнеслись к «Стансам». В высшем обществе ходили слухи, что «стихи на заданную тему» поэт сочинил за четверть часа. Нередко звучали обвинения в царедворческой лести. У некоторых представителей света «Стансы» вызвали искреннее удивление. Они полагали, что произведение противоречит репутации вольнодумца и борца за свободу, закрепившейся за Александром Сергеевичем. Конечно, рассматриваемый текст – ни в коем случае не лесть. Скорей всего, Пушкин действительно надеялся на перемены к лучшему и связывал их с Николаем I. Не зря вторая строка стихотворения гласит: «…Гляжу вперед я без боязни…».