- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

В. Ф. РАЕВСКОМУ

Не тем горжусь я, мой певец,

Что привлекать умел стихами

Вниманье пламенных сердец,

Играя смехом и слезами,

Не тем горжусь, что иногда

Мои коварные напевы

Смиряли в мыслях юной девы

Волненье страха и стыда,

Не тем, что у столба сатиры

Разврат и злобу я казнил,

И что грозящий голос лиры

Неправду в ужас приводил,

Что непреклонным вдохновеньем,

И бурной юностью моей,

И страстью воли, и гоненьем

Я стал известен меж людей, –

Иная, высшая награда

Была мне роком суждена –

Самолюбивых дум отрада!

Мечтанья суетного сна!..

Дата создания: апрель – май 1822 г.

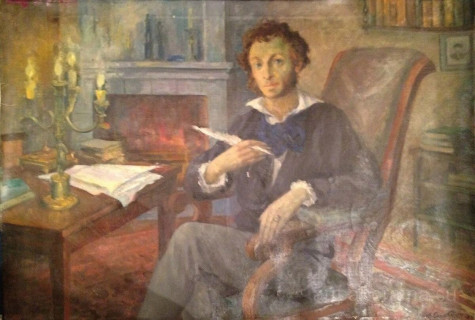

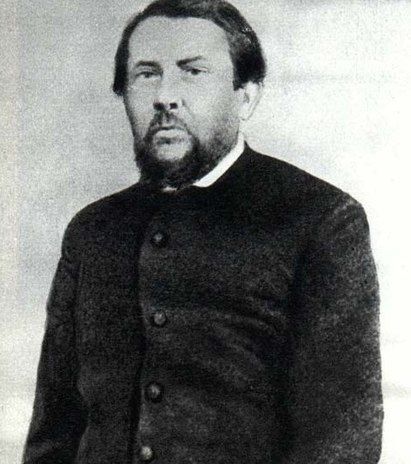

Владимир Федосеевич Раевский

Владимир Федосеевич Раевский

Примечания

В. Ф. РАЕВСКОМУ. Не тем горжусь я, мой певец. Неоконченное послание. Адресовано Владимиру Федосеевичу Раевскому, арестованному за политическую пропаганду среди войск и заключенному в Тираспольскую тюрьму. Оттуда Раевский прислал стихотворение «К друзьям», в значительной своей части обращенное к Пушкину. Между прочим, к нему обращены стихи:

Оставь другим певцам любовь!

Любовь ли петь, где брызжет кровь…

Пушкин хотел начать ответ стихами:

Недаром ты ко мне воззвал

Из глубины глухой темницы,,.

но кроме этих двух стихов от начала послания ничего не сохранилось. Не написано и окончание послания, где Пушкин хотел провозгласить положительные задачи поэта.

Краткий анализ стихотворению Пушкина «Не тем горжусь я, мой певец…»

Стихотворение осталось незавершенным и не посланным адресату Владимиру Федосеевичу Раевскому.

Стихотворение не окончено, но и в том, что написано, нельзя не видеть одного из самых значительных, глубоко интимных признаний поэта в его размышлениях о своем призвании. Вероятно, что зачеркнутые последние два стиха намечают тему бессмертия поэта в потомстве.

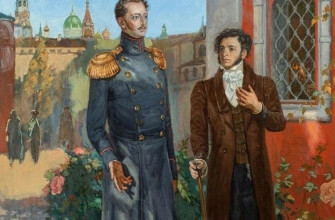

В самый разгар следствия над декабристами, рассказывая о своих связях с ними, Пушкин в письме к Жуковскому от 20-х чисел января 1826 г. сообщал: „В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым“. Неслучайно Раевский здесь назван первым. Из всех лиц, с которыми приятельски общался поэт в Кишиневе, Владимир Федосеевич Раевский занимает исключительное место.

Характеристика взаимоотношений Пушкина и Раевского дана Щеголевым в его известной работе о „первом декабристе“, так называли Раевского. Характеристика эта основана преимущественно на воспоминаниях о Пушкине И. П. Липранди.

„Из чтения «Воспоминаний» Липранди, — писал Щеголев, — выносишь такое впечатление, будто ссоры — специфическая особенность отношений Раевского и Пушкина“. Действительно, Липранди неоднократно в „Воспоминаниях“ рассказывает об этих дебатах. В одном месте он так пишет об этом: „Пушкин, как вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского, под веселую руку обоих, довольно резкие выражения и далеко не обижался, а напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского. В одном, сколько я помню, Пушкин не соглашался с Раевским, когда этот утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, что у нас то и другое есть — свое и т. п. Так как предмет этот меня вовсе не занимал, то я и не обращал никакого внимания на эти диспуты, неоднократно возобновлявшиеся“.

Пушкина привлекли в будущем декабристе такие замечательные черты, как обаяние, образованность, ум, принципиальность и четкая выраженность революционного настроя.

Как считают исследователи, вольнолюбивые взгляды поэта на исторический процесс, не раз изложенные в его произведениях, в определенной мере сформировались под воздействием Раевского.

Деятельность первого вольнодумца и разрушителя армейской дисциплины, как называли его в верхах, уже давно подвергалась слежке со стороны военной агентуры, Пушкину удалось предупредить его о грозящей опасности, и он смог уничтожить множество важных бумаг, которые могли бы рассекретить тайное общество. Раевский так вспоминал:

“1822 года февраля 5-го в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих дверей. Арнаут *, который стоял в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать, кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване.

— Здравствуй, душа моя! — сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом Александр Сергеевич Пушкин.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу… но что такое?

— Вот что: Сабанеев сейчас уехал от генерала. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил — приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать; наш Инзушко, ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя горою. Долго еще продолжался разговор, я многого недослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован.

— Спасибо, — сказал я Пушкину, — я этого почти ожидал! Но арестовать штаб-офицера по одним подозрением отзывается какой-то турецкой расправой. Впрочем, что будет, то будет”.

Арест Раевского 6 февраля 1822 г. положил конец лишь личным общениям его с Пушкиным. Он был арестован за политическую пропаганду среди юнкеров и солдат, заключен в крепость в Тирасполе, но не назвал на допросе ни одного из сообщников. Здесь появились программные стихи Раевского: «К друзья в Кишиневе», «Певец в темнице».

В 1823 г. он был приговорен к смертной казни, но потом приговор отменили. После провала восстания декабристов его привлекли к следствию по этому делу, но и тогда не сломили его волю.

Раевский провел в одиночном заключении почти шесть лет, после чего был лишен дворянского звания, всех знаков отличия и отправлен на поселение в Сибирь, в село Олонки Иркутской области.

В 1856 году декабристы были амнистированы, но Раевский не воспользовался этим обстоятельством и остался навсегда в Сибири. Ведь в европейской России были все те же порядки, против которых он вел борьбу, а здесь он чувствовал себя свободней. Владимир Федосеевич Раевский ушел из жизни в 1872 году.