- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

«Кавказ»

Александр Пушкин

Кавказ подо мною. Один в вышине

Стою над снегами у края стремнины;

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.

Отселе я вижу потоков рожденье

И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;

Под ними утесов нагие громады;

Там ниже мох тощий, кустарник сухой;

А там уже рощи, зеленые сени,

Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,

И ползают овцы по злачным стремнинам,

И пастырь нисходит к веселым долинам,

Где мчится Арагва в тенистых брегах,

И нищий наездник таится в ущелье,

Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,

Завидевший пищу из клетки железной;

И бьется о берег в вражде бесполезной

И лижет утесы голодной волной…

Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:

Теснят его грозно немые громады.

20 сентября 1829 г.

Анализ стихотворения «Кавказ» Пушкина

Краткий анализ

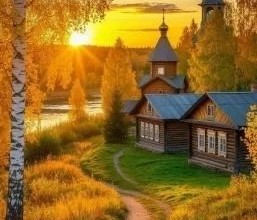

История создания – стихотворение написано Пушкиным во время его путешествия на Кавказ в 1829 году. Восхищённый природой этого края, он написал цикл произведений, описывающих невероятной красоты пейзажи, природные явления, обычаи местных жителей.

Тема – стихотворение “Кавказ” относится к пейзажной лирике. Автор восхищается видами с вершин гор, природными богатствами Кавказа.

Композиция – четыре шестистишия, представляющие собой смену картин горного пейзажа. Личность автора прослеживается только в первом из них. В оригинале присутствует ещё одно шестистишие с решающим значением, от этого официальный вариант кажется немного незаконченным.

Жанр – лирическое стихотворение. В нём описан пейзаж сквозь призму восприятия лирического героя.

Стихотворный размер – произведение написано четырёхстопным амфибрахием. Рифмовка в каждом шестистишии – смешанная: первые четыре стиха имеют кольцевую (АВВА), а последние две – парную (АА).

Эпитеты – “грозных обвалов”, “нагие громады”, “тощий мох”, “весёлым долинам”, “свирепом веселье”, “голодной волной”.

Метафоры – “рожденье потоков”, “играет и воет Терек”, “лижет утёсы голодной волной”, “немые громады”, “мчится Арагва”.

Сравнение – “играет и воет, как зверь молодой, завидевший птицу из клетки железной”.

История создания

Поэт создал это произведение, путешествуя по Кавказу в 1829 году по время прогулки в горах. Картины, описанные им завораживают своей красотой и величием. Незадолго до этого Пушкин был в ссылке в этих местах, где впервые познакомился с их особенной красотой. Стоя на вершине горы, вдохновляясь открытым взору видом, художник слова создаёт необычайно красивое стихотворение.

Тема

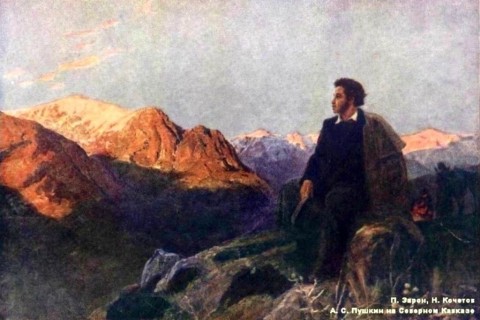

Стихотворение описывает картины кавказской природы с вышины птичьего полёта. Автор находится высоко в горах, под ним тучи, гряда молчаливых гор, реки и едва заметные человеческие фигуры. Он размышляет, и его душа ликует от увиденного: яркое, образное изображение рек, водопадов, степей, птиц, животных, людских жилищ. Поэт подмечает самые мелкие детали пейзажа: кусты, мох, одинокий всадник, орёл, парящий рядом с ним. Цель мастера – описать неописуемое, то, от чего захватывает дух, передать атмосферу, передающую масштабность и величие природы. Чувствуется подтекст: душевные переживания поэта, вынужденного находиться “в рамках” из-за ограничений и цензуры. Прослеживается скрытая антитеза между внутренним миром автора и неудержимой свободой природных стихий, животных и птиц.

Композиция

Стихотворение состоит из четырёх шестистиший. В первом – перед читателем предстаёт человек, стоящий на вершине горы: панорама, которая открывается его взору. Вторая и последующие строфы являются описанием картин, которые сменяются, чередуются, оживают перед читателем. Несмотря на то, что стихотворение написано от первого лица, в нём практически не прослеживается автора, его личности – только картины, стремительно меняющие друг друга, окрылённое, эмоциональное, возвышенное описание всего увиденного. В последней строфе – восклицание “Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады” – является кульминацией стихотворения. Эмоциональное напряжение достигает вершины, поэт отождествляет себя с рекой, которую “теснят немые громады”.

Жанр

Произведение относится к жанру лирического стихотворения. Традиционно считается, что оно тяготит к пейзажной лирике, хотя глубок и философский подтекст. Последнее четверостишие, которое не вошло в стихотворение, но сохранилось в черновиках поэта, говорит о его гражданской направленности. Произведение написано четырёхстопным амфибрахием со смешанной рифмовкой.

Средства выразительности

Пушкин щедро использует эпитеты: “тощий мох”, “нагие громады”, “веселые долины”, “свирепое веселье” – они делают описание ярким и живым. Опасными и неприступными видит читатель “голодные волны” и “грозные обвалы”.

Пушкинские метафоры о рождении потоков, игре и вое бурных рек дают ощущение одушевлённости мира природы, её обособленной жизни, в которой свои страсти и свой ритм. Неудержимый речной поток поэт сравнивает с “молодым зверем, завидевшим птицу из клетки железной”, что помогает представить картину бушующей горной реки реалистично и живописно.

Анализ стихотворения «Кавказ» Пушкина 2 вариант

Величественная природа Кавказа навсегда заворожила А.С. Пушкина, впервые побывавшего в тех местах в 1829 году, и вдохновила поэта на создание вечных произведений, в числе которых стихотворение «Кавказ». В четырех шестистишиях выражена вся красота и могущество горных вершин и рек, сложно себе представить более точную и атмосферную передачу колорита этих живописных мест.

Анализ содержания

Умение находить прекрасное в каждой мелочи и передавать это чувство прекрасного читателю – вот что отличает настоящего поэта. Очарование южных гор и всего, что их окружает, наталкивает А.С. Пушкина на размышления о своей жизни, а во всем, что он видит вокруг, он умеет разглядеть свой живой организм и присущий только этому организму характер: здесь и «утесов нагие громады», и «тучи смиренно идут», и «Терек играет в свирепом веселье».

Знакомясь с произведением, читатель как будто сам видит все своими глазами и не только видит, но и чувствует, и осязает: он вместе с автором стоит «над снегами у края стремнины» и наблюдает «потоков рожденье и первое грозных обвалов движенье».

Но не только красоту и одухотворенность видит поэт: от него не скрывается и проза повседневной жизни, и уже мы вместе с автором наблюдаем за людьми, гнездящимися в горах, пастырем, нисходящим к «веселым долинам», являемся случайным свидетелем того, как «нищий наездник таится в ущелье».

Здесь все рядом: величие и безмолвие природы соседствует с обычной жизнью людей, которые, быть может, привыкли к тому, что видят каждый день и уже не замечают ту необыкновенную красоту, которая их окружает. Поэт охватывает все своим взглядом, ничто не остается без его внимания, а всеобъемлющий русский язык выражает малейшие детали увиденного и всю гамму чувств, завладевших поэтом при взгляде на суровые горные долины.

Особое внимание А.С. Пушкин уделяет горным рекам – Арагве и Тереку, которые он наделяет человеческими чертами. Они вызывают у поэта одновременно множество противоречивых чувств: их напористость и сила восхищает (Терек «играет и воет, как зверь молодой») и, вместе с тем, напоминает о безысходности, в том числе своего собственного жизненного пути («бьется о берег в вражде бесполезной»).

Поэт обращается к бурному потоку вод и отмечает: «Нет ни пищи ему, ни отрады: теснят его грозно немые громады» и это настроение полностью соответствует его собственному мироощущению и противопоставлению себя окружающей действительности. Одновременно с этим поэт понимает, что, в точности также, как и Терек, вряд ли сможет выйти победителем из этой жестокой схватки.

Художественно-выразительные средства и стихотворный размер

Стихотворение начинается с краткого и емкого «Кавказ подо мною». И читатель в один момент переносится в горные долины, перед ним предстает поэт, одиноко стоящий на одной из горных вершин наравне с неподвижно парящим орлом.

Написанное четырёхстопным амфибрахием, произведение традиционно относится к жанру лирического стихотворения. Считается, что оно представляет собой пейзажную лирику, однако в нем немало и философского подтекста.

Эпитеты, используемые автором, помогают читателю увидеть картину глазами поэта и делают описание природы живым и ярким: «тощий мох», «нагие громады», «голодные волны», «грозные обвалы».

Известный критик В.Г. Белинский писал, что с подачи А.С. Пушкина Кавказ стал для русских «заветной страной воли и неисчерпаемой поэзии». И действительно, читая стихотворение, понимаешь, насколько суровая природа горного края созвучна с независимой, вольной и одновременно жаждущей понимания сущностью русского поэта. Наверное, в том числе и поэтому, А.С. Пушкин сумел так точно увидеть, понять и передать нам красоту и величие этих гор.

Анализ стихотворения Пушкина «Кавказ» 3 вариант

Летом 1829 года Александр Пушкин побывал на Кавказе, в результате чего появился на свет цикл стихов, которые условно можно отнести е поэтическим заметкам путешественника. Одним из таких произведений является «Кавказ», который был написан под впечатление от прогулки в горах. Пушкина по праву можно отнести к числу выдающихся мастеров пейзажной лирики, однако произведения более позднего периода творчества этого поэта включают в себя и философские размышления. Именно к такой категории относится и стихотворение «Кавказ», в котором автор высказывает свое стремление к внутренней свободе, отмечая при этом, что достичь этого практически невозможно.

Красота южной природы действительно пленила Пушкина, который умел находить прекрасное даже в таких мелочах, как парящий в облаках орел, «утесов нагие громады» и «рощи, зеленые сени, где птицы щебечу, где скачут олени». Однако поэт подмечает не только изысканность и величие окружающего мира, так как знает, что есть и обратная сторона медали. Ведь жизнь течет по своим законам, которые лишены романтики и наполнены повседневной прозой. Поэтому он знает, что где-то «там уж и люди гнездятся в горах», которым приходится трудиться в поте лица, чтобы добыть себе пропитание. Несмотря на то, что южный край весьма обилен и щедр на дары природы, плодородную землю часто приходится отвоевывать у гор. И на это у местных жителей уходит все свободное время, а также силы. Поэт мастерски создает образы людей, не акцентируя внимания на их внешности и роде деятельности. Он не развивает тему, почему «нищий наездник таится в ущелье», но и без этого понятно, что один из героев произведения занят тем, что добывает себе пропитание. И этот незначительный штрих удачно дополняет ту идиллическую картину, которую так виртуозно создает поэт и привносит в нее элементы реализма.

Гораздо больше внимания автор уделяет различным природным стихиям, которые наделяет чертами живых людей. Знаменитые кавказские реки Арагва и Терек вызывают у Пушкина целую гамму противоречивых чувств. Их сила, напористость и способность прокладывать себе путь сквозь толщу горных пород действительно достойны уважения. Так, Терек у поэта «играет в свирепом веселье» и «воет, как зверь молодой». Поэт втайне завидует мощи водного потока, но при этом отмечает, что герой его стихотворения, которого автор отождествляет с самим собой, «бьется о берег в вражде бесполезной». Точно также и поэт постоянно пытается пробить те невидимые стены, которые с завидным упорством возводит перед ним общество. Именно по этой причине, наблюдая за тем, как Терек «лижет утесы голодной волной», Пушкин отождествляет себя с водным потоком, который закован в каменные берега. И точно так же у поэта, как и у реки, нет возможности вырваться из этого плена, чтобы проявить себя в полной мере. Однако если водный поток обладает мощной разрушительной силой, то себя поэт позиционирует как силу созидательную. Он убежден, что с помощью стихов можно изменить мировоззрения людей. Для этого нужно лишь освободиться от внутренних и внешних оков, научиться не просто правдиво высказывать то, что чувствуешь, но и доносить свои мысли до читателя.

К сожалению, наблюдая за горной рекой, автор понимает, что его мечтам не суждено сбыться. Этому препятствует сама природа, мудрая и беспощадная. Обращаясь к водному потоку, поэт отмечает: «Нет ни пищи ему, ни отрады: теснят его грозно немые громады». Увиденное полностью соответствует внутренним ощущениям Пушкина, который не прекращает войны с окружающим миром, но с каждым мгновением все отчетливее понимает, что вряд ли сможет выйти из нее победителем.