- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

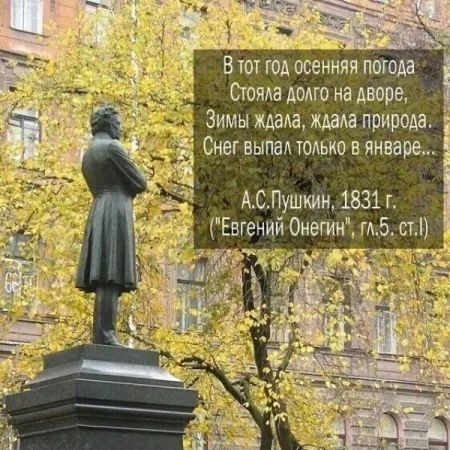

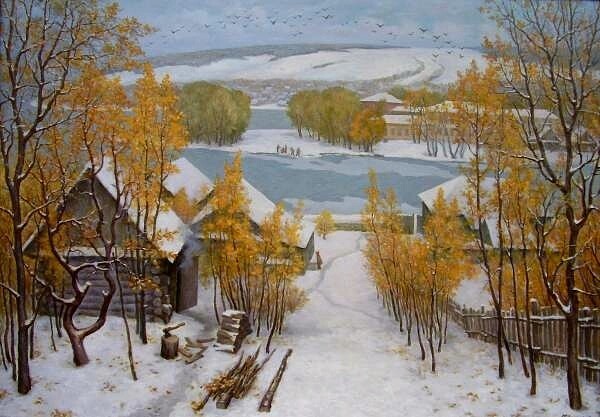

«В тот год осенняя погода…»

Александр Пушкин

В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе

На третье в ночь. Проснувшись рано,

В окно увидела Татьяна

Поутру побелевший двор,

Куртины, кровли и забор,

На стеклах легкие узоры,

Деревья в зимнем серебре,

Сорок веселых на дворе

И мягко устланные горы

Зимы блистательным ковром.

Все ярко, все бело кругом.

1826 г.

____

Отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин»

Анализ стихотворения «В тот год осенняя погода» Пушкина

Строфа «В тот год осенняя погода» Александра Сергеевича Пушкина – открывает пятую главу «Евгения Онегина».

Стихотворение написано в 1826 году. Его автору исполнилось 27 лет, наступают последние месяцы его нахождения в ссылке в Михайловском. Уже осенью император вызовет его к себе к для выяснения всех недоразумений. Расстанутся они оба вполне довольные друг другом. В тот же период поэт примкнет к редакции нового журнала «Московский вестник», впрочем, сотрудничество это будет недолгим. Жанр лирического отступления – пейзажный, размер – излюбленная онегинская строфа, ямб с тремя видами рифмовки, где перекрестная чередуется со смежной и охватной. Встречаются как закрытые, так и открытые рифмы. Евгений Онегин уже прочел письмо Татьяны, ответил на него отповедью самого эгоцентрического романтизма. Любовь, однако, без взаимности не только не угасла, но укрепилась. Это описание зимы предваряет известную сцену святочного сна девушки. Поэт вновь повествует с обаянием реализма, являясь, по сути, хроникером своей своего собственного быта. В тот год осень медлила изрядно, не уступая место «волшебнице-зиме». Нетерпеливый лексический повтор «ждала» проникнут личным отношением поэта. «Снег выпал в январе»: угрюмость поздней осени томила и природу, и впечатлительные человеческие сердца. «На третье в ночь»: здесь уже фотографическая точность. Лирическая героиня просыпается рано, как бы предчувствуя, что кризис в природе миновал. Инверсия «увидела Татьяна» живо рисует девушку, разглядывающую в окно преображенный пейзаж. «Побелевший двор» (между прочим, в достаточно короткой строфе слово «двор» упоминается трижды): простой, но выразительный эпитет. «Куртина» слово имеет несколько значений. Газон, клумба, участок парка. Зимний убор украсил все вокруг, включая кровли и забор. Да и стекло (в XIX веке уже получившее широкое распространение) в окнах разрисовано затейливыми узорами, созданными кистью мороза. Метафора «деревья в серебре» передает любование поэта открывшейся картиной, впрочем, как и эпитет «веселых». В финале – апофеоз торжества зимы: блистательные ковры, устлавшие округу, блистание чистого, нетронутого снега в солнечное утро. «Все ярко, все бело»: заключительное перечисление, довершающее выразительность зимнего пейзажа.

Пятая глава «Евгения Онегина» Александра Пушкина была посвящена П. Плетневу, давнему другу и литературному критику, и напечатана зимой 1828 года.

Анализ стихотворения «В тот год осенняя погода…» 2 вариант

Представленный отрывок пятой главы великого стихотворного романа «Евгений Онегин» написан в 1926 году. Но полностью глава увидела свет лишь в 1828 году. Он является замечательно красивой, полной скрытого смысла пейзажной зарисовкой, отражающей параллелизм явлений – и завершение томительного ожидания снега, укрывающего озимые от стужи, и определенности отношений главных героев. Поэт довольно лаконично передает и приподнятое настроение героини, и радостную атмосферу, созданную первым снегопадом – веселятся даже сороки.

Небольшой отрывок включает такие средства художественной выразительности:

- олицетворения – «ждала природа», «веселые сороки», «побелевший двор», делающие явления природы полноправными, живыми персонажами стихотворения;

- инверсию – «стояла долго», «ждала природа», «увидела Татьяна», «на стеклах … узоры», «сорок веселых», «зимы блистательный ковер», которая позволяет интонационно выделить основной фрагмент каждого сообщения, наделить его особым смыслом;

- лексический повтор – «ждала, ждала» – имеет усилительный характер;

- анафору – «все ярко, все бело» – она подчеркивает масштаб всеобъемлющих изменений;

- распространенный ряд однородных членов предложения – «двор, куртины (клумбы), кровли, забор, узоры, деревья, сорок, горы», позволяющий поэту в мельчайших деталях изобразить сельский пейзаж;

- синекдоху – «деревья в серебре» – в двух словах создает яркий образ искрящихся, опушенных инеем ветвей;

- эпитеты – «блистательный ковер», «легкие узоры», «зимнее серебро» – наполняют пространство стихотворения воздухом и светом, создают звенящую атмосферу зимнего праздника, уподобляют природу нарядной гостиной;

- метафору – «ковер зимы» – объединяет явления по сходству – снег покрывает землю подобно ковру;

- эллипсис – «на третье (число) в ночь» – пропуск слова объясняется необходимостью соблюдения стихотворного размера, но смысл можно легко восстановить из контекста.

С целью сохранения рифмовки поэт допускает смещение акцента в слове – «поутру».

Отрывок предшествует знаменательному эпизоду святочного сна главной героини, исподволь подготавливая к нему читателя. Перемены в природе отражают внутреннее состояние девушки: мороз сковал грязь, черное стало белым. Татьяна чувствует, что снег – определенный знак судьбы, который она не в состоянии истолковать, предвестник ее грядущего преображения, подающий надежду на лучшее.

Красивые картинки Осени и Зимы

![]()