- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

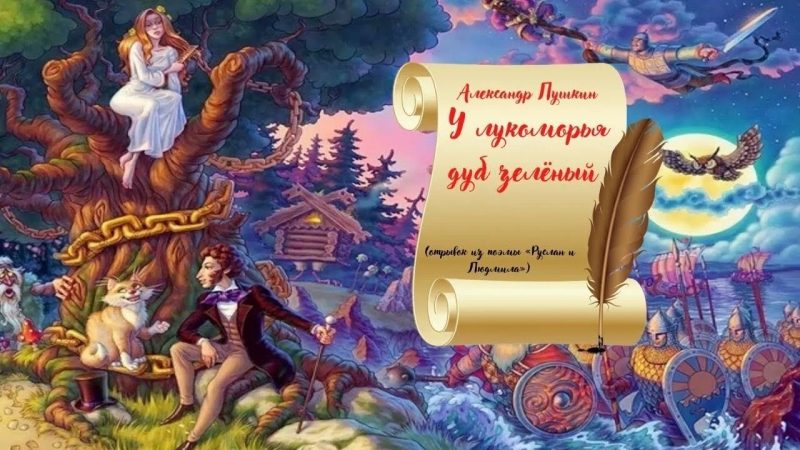

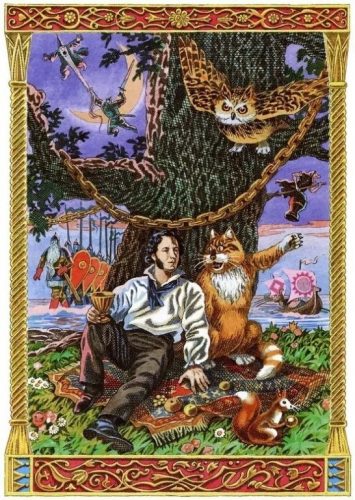

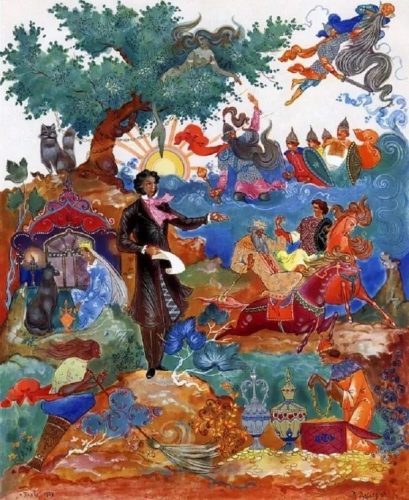

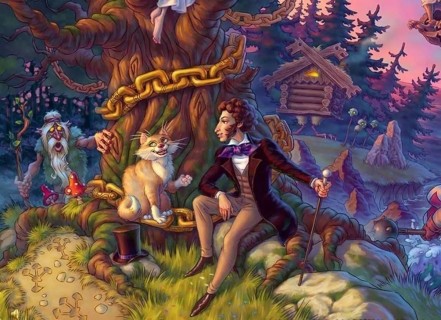

«У лукоморья дуб зелёный…»

Александр Пушкин

Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Всё ходит по цепи кругом;

Идет направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несет богатыря;

В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою-Ягой

Идет, бредет сама собой;

Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русский дух… там Русью пахнет!

И там я был, и мед я пил;

У моря видел дуб зеленый;

Под ним сидел, и кот ученый

Свои мне сказки говорил.

Читать поэму «Руслан и Людмила» полностью

![]() С кратким содержанием поэмы «Руслан и Людмила» можно ознакомиться здесь ⇒

С кратким содержанием поэмы «Руслан и Людмила» можно ознакомиться здесь ⇒

Краткое содержание поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»

![]()

Анализ стихотворения «У лукоморья дуб зеленый» Пушкина

«У лукоморья дуб зеленый…» — строки, знакомые каждому с детства. Волшебный мир пушкинских сказок настолько прочно вошел в нашу жизнь, что воспринимается как неотъемлемая часть русской культуры. Поэма «Руслан и Людмила» была закончена Пушкиным в 1820 г., но вступление он дописал в 1825 г. в Михайловском. За его основу поэт взял присказку Арины Родионовны.

Вступление Пушкина к поэме продолжает древние традиции русского фольклора. Еще древнерусские гусляры начинали свои сказания с обязательной присказки, не имеющей прямого отношения к сюжету. Эта присказка настраивала слушателей на торжественный лад, создавала особую волшебную атмосферу.

Пушкин начинает свою поэму описанием таинственного лукоморья – загадочной местности, где возможны любые чудеса. «Кот ученый» символизирует древнего автора-сказителя, который знает невероятное количество сказок и песен. Лукоморье населено множеством волшебных героев, собравшихся здесь из всех русских сказок. Среди них и второстепенные персонажи (леший, русалка), и «невиданные звери», и пока еще неодушевленная избушка на курьих ножках.

Постепенно перед читателем возникают и более значимые герои. Среди неясных видений появляются могучие «тридцать витязей» во главе с Черномором, символизирующие военную силу русского народа. Главные положительные персонажи (королевич, богатырь, царевна) пока еще безымянны. Они являются собирательными образами, которым предстоит воплотиться в конкретной сказке. Завершают волшебную картину основные отрицательные персонажи – Баба-Яга и Кащей Бессмертный, олицетворяющие зло и несправедливость.

Пушкин подчеркивает, что весь этот волшебный мир имеет национальные корни. Он непосредственно связан с Россией: «там Русью пахнет!». Все происходящие в этом мире события (подвиги, временные победы злодеев и торжество справедливости) являются отражением реальной жизни. Сказки – это не только выдуманные для развлечения истории. Они по своему освещают действительность и помогают человеку различать добро и зло.

В финале присказки Пушкин утверждает, что сам побывал в лукоморье и слушал сказки «кота ученого». Он хочет поделиться одной из таких прекрасных сказок. Интригующее вступление поэта усиливает интерес читателей и нетерпение перед вступлением в волшебный мир народных преданий.

Фрагмент поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» часто рассматривают как отдельное произведение, благодаря гармоничной композиции. Оно написано в 1825 г. и является введением к поэме, своеобразной присказкой. Оно готовит читателя к восприятию большого эпического повествования.

Лирическим героем этого стихотворения является сам автор. На это указывают последние строки, характерные для концовки русских народных сказок «И я там был, мед-пиво пил…». Местом действия является сказочное место Лукоморье. Его населяют сказочные, фантастические существа, являющиеся героями разных сказок. Здесь и кот ученый ходит по цепи, и «русалка на ветвях сидит», и Кащей «над златом чахнет», и «ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама собой». Эта необыкновенная страна неразрывно связана с Русью. Говоря об этом, Пушкин использует любимое выражение Бабы Яги «здесь русский дух».

Автор использует четырехстопный ямб, придающий напевность стиху. Волшебство картины подчеркивают эпитеты: «златая цепь», «невиданные звери», «неведомые дорожки», «брег песчаный и пустой», «витязи прекрасные», «воды ясные».

Анафора сближает произведение с народным, способствует созданию эмоционального-торжественного фона: «Там чудеса…», «Там на неведомых дорожках…», «Там лес и дол…», «Тамо заре прихлынут волны…», «Там королевич мимоходом пленяет…».

В этом стихотворении Пушкин признался в любви к народным сказкам, воплотил культуру и традиции русского народа.

Примечания к стихотворению Пушкина «У лукоморья дуб зеленый…»

Стихотворение А. С. Пушкина «У лукоморья…» является введением к его величественной поэме «Руслан и Людмила», раскритикованной рядом современников поэта за «простонародность» и «безнравственность». Стихотворение написано в 1825 году к ее второму изданию, которое увидело свет в лишь 1828 году, и является продолжением русской фольклорной традиции.

Первые стихотворные строки – переложение сказочного эпизода, услышанного поэтом от няни Арины Родионовны в период ссылки в село Михайловское. Небольшое по объему произведение – своеобразная литературная увертюра, готовящая читателя к развороту широкого эпического полотна поэмы, создающая интригу и подогревающая интерес читателей. Это своеобразный зачин, характерный для множества русских народных сказок. Но стихотворение настолько гармонично по композиции и теме, что читатель воспринимает его как самостоятельное и «самодостаточное».

Лирическим героем является сам автор – свидетель существования чудесных существ и собеседник говорящего кота. Используя многочисленные средства художественной выразительности, Пушкин создает завораживающую воображаемую картину.

Разнообразные герои объединены творческим гением поэта в единую систему восприятия. В изложении поэта загадочное лукоморье – параллельная реальность, населенная волшебными персонажами. Многочисленные олицетворения – «ступа идет, бредет», «кот заводит песнь, говорит» – подчеркивают мистический, сказочный характер произведения.

Инверсия придает речи своеобразие, небольшой оттенок просторечия, сближая ее с живой и непосредственной народной речью – «на дубе том», «избушка там», «в темнице там», «там я был», «чредой из вод выходят ясных», «дядька их», «там я был, и мед я пил», «свои мне сказки говорил».

Нельзя не отметить широту и раздольную былинность авторского изложения, его поразительную напевность, которую создает стихотворный размер в виде четырехстопного ямба и аллитерация – «там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны».

Среди художественных выразительных средств, которые использует А. С. Пушкин – эллипсис: «идет направо – песнь заводит, налево – сказку говорит», метафоры – «Русью пахнет», «видений полны», замечательные эпитеты, по которым любой образованный человек немедленно узнает пушкинский стих – «кот ученый», «златая цепь», «неведомые дорожки», «невиданные звери», «брег песчаный и пустой», «прекрасные витязи», «грозный царь», «ясные воды». Эпитеты являются художественными определениями, помогающими ощутить форму, цвет и размер предметов, оценить масштаб происходящих событий.

Вводя старославянизмы – «чредой», «брег», «песнь», «златой», «злато» – автор одновременно отдает дань русской сказочной традиции и переносит читателя в далекое прошлое.

Используя анафору, автор реализует линейность композиции, перечисляет приметы удивительного сказочного края, в котором ему посчастливилось побывать, и добивается постепенного нарастания эмоционального напряжения: «Там чудеса: там леший …», «Там на неведомых дорожках…», «Там лес и дол…», «Там о заре прихлынут волны…», «Там королевич…», «Там в облаках…», «Там ступа…», «Там царь Кащей…».

Апофеозом этого перечисления является констатация «Там русский дух… там Русью пахнет!» И это становится величайшей радостью, самым дорогим, что есть у поэта-патриота, настоящим открытием и утверждением самобытности, уникальности русской культуры.

Несмотря на малый объем, стихотворение входит в сокровищницу русской литературной классики является неотъемлемой частью культурного кода каждого русского человека.

Смотреть «У лукоморья дуб зеленый» (мультфильм)