- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

«Ангел»

Александр Пушкин

В дверях эдема ангел нежный

Главой поникшею сиял,

А демон мрачный и мятежный

Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья

На духа чистого взирал

И жар невольный умиленья

Впервые смутно познавал.

«Прости, – он рек, – тебя я видел,

И ты недаром мне сиял:

Не всё я в небе ненавидел,

Не всё я в мире презирал».

Дата создания: 1827 г.

Примечания

АНГЕЛ. Напечатано в «Северных цветах» на 1828 год.

Анализ стихотворения «Ангел» Пушкина

1 вариант

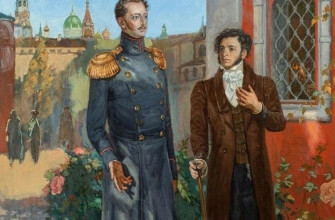

Великий русский поэт испытывал сильную страсть ко многим женщинам. Одно из первых мест по праву занимает Е. К. Воронцова, с которой поэт познакомился во время Южной ссылки. Именно из-за этого романа Пушкину изменили место ссылки на отцовское имение. Влюбленные были вынуждены скрывать даже свою переписку. Пушкин чрезвычайно тосковал по любимой женщине, рисовал в альбоме ее портреты, посвящал стихотворения. Одним из них стало произведение «Ангел» (1827 г.).

На первый взгляд стихотворение далеко от любовной лирики и посвящено вечному противостоянию добра и зла. Это противостояние принимает у автора своеобразный характер. Вопреки устоявшимся религиозным представлениям поэт допускает некоторое снисхождение по отношению к «демону мрачному». При виде «ангела нежного» даже адский посланник испытывает «умиленье». Демона настолько поражает красота и чистота ангела, что он невольно обращается к нему с просьбой о прощении. В бурном порыве раскаяния он признается: «не все я… ненавидел, не все я… презирал». Таким образом, у Пушкина добро одерживает победу над злом не в результате ожесточенной борьбы, а путем кротости и смирения, что, в принципе, не противоречит христианским канонам.

Произведение адресовано горячо любимой женщине, поэтому в нем явно просматриваются аналогии. Демон — это естественно сам ссыльный вольнодумец. Поэт подвергся позорному наказанию в очень молодом возрасте, находясь во власти романтизма и увлечения Байроном. Пушкин тяжело переживал свою ссылку. Он представлял себя невинно страдающим героем, ожесточившимся на весь мир. В нем бушевал демонический «дух отрицанья, дух сомненья». В этот тяжелый период он знакомится с Воронцовой, которая отвечает на его ухаживания взаимностью. Любовь благотворно действует на изгнанника. Пушкин словно вновь пробуждается для жизни и деятельности. Неудивительно, что поэт, который и так боготворил женщин, видит в любимой настоящего ангела, спасшего его от адской бездны.

Стихотворение «Ангел» было создано, когда влюбленные находились в разлуке уже три года. Поэтому его никак нельзя считать результатом внезапного душевного порыва. У поэта было достаточно времени, чтобы серьезно поразмышлять о своем страстном увлечении и о всех его последствиях. Воронцова действительно помогла Пушкину пережить горечь наказания и духовно переродиться.

«Ангел» — прекрасный пример произведения, в котором любовная лирика мастерски переплетается с религиозным сюжетом.

Анализ стихотворения Пушкина «Ангел»

2 вариант

Знакомство Пушкина с Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой – одной из самых очаровательных женщин своего времени – состоялось в 1823 году. Поэт питал к ней нежные чувства на протяжении почти шести лет. На страницах его рукописей найдено около тридцати ее портретов. Ей посвящено множество произведений, среди которых есть настоящие жемчужины интимной лирики – «Талисман», «Сожженное письмо». Черты Воронцовой воплотились в образе Татьяны Лариной из «Евгения Онегина». По воспоминаниям современников, она не отличалась непревзойденной красотой, при этом вокруг нее всегда вились толпы поклонников. Секрет успеха заключался в природном обаянии, взгляде, пронзающем насквозь, приветливости. Кроме того, Елизавета Ксаверьевна обладала тонким художественным вкусом, была талантливой музыкантшей, прекрасно игравшей на портативном органе.

Именно Воронцовой адресовано стихотворение «Ангел», датированное 1827 годом. Оно повествует о вечном противоборстве добра и зла. Перед читателями предстают два полюса – «демон мрачный и мятежный» и «ангел нежный». Встреча «духа отрицанья, духа сомненья» с посланником божьим в корне меняет его мировоззрение. «Дух чистый» вызывает в нем неведомый доселе «жар невольный умиленья». Завершается стихотворение победой добра.

Демон констатирует:

…Не всё я в небе ненавидел,

Не всё я в мире презирал.

«Ангел» – ответ на стихотворение «Демон», написанное Пушкиным в 1823 году, во время, когда в душе поэта царил скепсис. «Злой гений», посещающий лирического героя «Демона», олицетворяет глубокую разочарованность в окружающем мире. Он презирает вдохновение, не верит в любовь и свободу, глядит насмешливо на жизнь. Приход демона обозначает перелом в сознании человека, который в молодости был полон мечтами и надеждами, а повзрослев, понял их ничтожность. Стихотворением «Ангел» Пушкин словно провозглашает духовное возрождение, отказ от скептического восприятия действительности, возврат веры.

Рассматриваемый текст можно рассматривать не только в качестве истории противостояния зла и добра, но и как рассказ о любви. Героя, разочаровавшегося в жизни, способно спасти только сильное чувство. Когда на горизонте появляется прекрасная дама, он вновь видит свет, осознает прелесть мира. Его дух воспаряет, становится ближе к небесам. Вероятно, для Пушкина таким ангелом-спасителем стала Воронцова.