- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

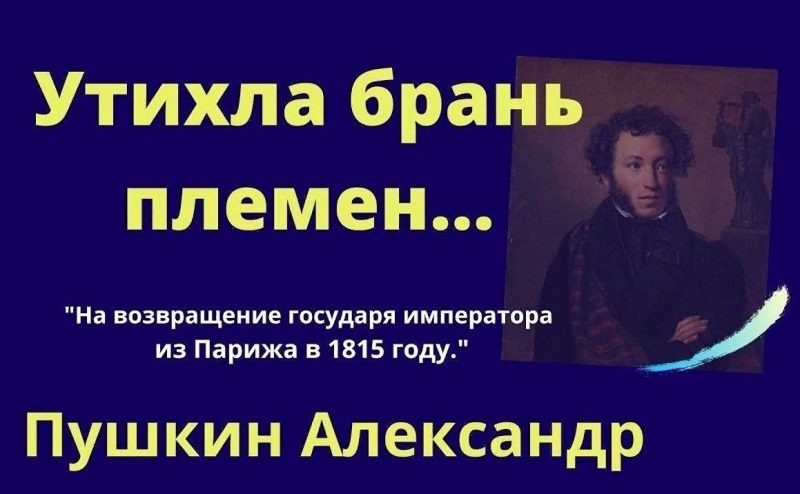

«Александру»

(«На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.»)

Утихла брань племен; в пределах отдаленных

Не слышен битвы шум и голос труб военных;

С небесной высоты, при звуке стройных лир,

На землю мрачную нисходит светлый мир.

Свершилось!.. Русский царь, достиг ты славной цели!

Вотще надменные на родину летели;

Вотще впреди знамен бесчисленных дружин

В могущей дерзости венчанный исполин

На гибель грозно шел, влек цепи за собою:

Меч огненный блеснул за дымною Москвою!

Звезда губителя потухла в вечной мгле,

И пламенный венец померкнул на челе!

Содрогся счастья сын, и, брошенный судьбою,

Он землю русскую не взвидел под собою.

Бежит… и мести гром слетел ему во след;

И с трона гордый пал… и вновь восстал… и нет!

Тебе, наш храбрый царь, хвала, благодаренье!

Когда полки врагов покрыли отдаленье,

Во броню ополчась, взложив пернатый шлем,

Колена преклонив пред вышним алтарем,

Ты браней меч извлек и клятву дал святую

От ига оградить страну свою родную.

Мы вняли клятве сей; и гордые сердца

В восторге пламенном летели вслед отца

И местью роковой горели и дрожали;

И россы пред врагом твердыней грозной стали!..

«К мечам!» — раздался клик, и вихрем понеслись;

Знамена, восшумев, по ветру развились;

Обнялся с братом брат; и милым дали руку

Младые ратники на грустную разлуку;

Сразились. Воспылал свободы ярый бой,

И смерть хватала их холодною рукой!..

А я… вдали громов, в сени твоей надежной…

Я тихо расцветал беспечный, безмятежный!

Увы! мне не судил таинственный предел

Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!

Сыны Бородина, о кульмские герои!

Я видел, как на брань летели ваши строи;

Душой восторженной за братьями спешил.

Почто ж на бранный дол я крови не пролил?

Почто, сжимая меч младенческой рукою,

Покрытый ранами, не пал я пред тобою

И славы под крылом наутро не почил?

Почто великих дел свидетелем не был?

О, сколь величествен, бессмертный, ты явился

Когда на сильного с сынами устремился;

И, чела приподняв из мрачности гробов,

Народы, падшие под бременем оков,

Тяжелой цепию с восторгом потрясали

И с робкой радостью друг друга вопрошали:

«Ужель свободны мы?.. Ужели грозный пал?..

Кто смелый? Кто в громах на севере восстал?..»

И ветхую главу Европа преклонила,

Царя-спасителя колена окружила

Освобожденною от рабских уз рукой,

И власть мятежная исчезла пред тобой!

И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился,

И край полуночи восторгом озарился!

Склони на свой народ смиренья полный взгляд —

Все лица радостью, любовию блестят,

Внемли — повсюду весть отрадная несется,

Повсюду гордый клик веселья раздается;

По стогнам шум, везде сияет торжество,

И ты среди толпы, России божество!

Встречать вождя побед летят твои дружины.

Старик, счастливый век забыв Екатерины,

Взирает на тебя с безмолвною слезой.

Ты наш, о русский царь! оставь же шлем стальной

И грозный меч войны, и щит — ограду нашу;

Излей пред Янусом священну мира чашу

И, брани сокрушив могущею рукой,

Вселенну осени желанной тишиной!..

И придут времена спокойствия златые,

Покроет шлемы ржа, и стрелы каленые,

В колчанах скрытые, забудут свой полет;

Счастливый селянин, не зная бурных бед,

По нивам повлечет плуг, миром изощренный;

Суда летучие, торговлей окриленны,

Кормами рассекут свободный океан,

И юные сыны воинственных славян

Спокойной праздности с досадой предадутся,

И молча некогда вкруг старца соберутся,

Преклонят жадный слух, и ветхим костылем

И стан, и ратный строй, и дальний бор с холмом

На прахе начертит он медленно пред ними,

Словами истины, свободными, простыми,

Им славу прошлых лет в рассказах оживит

И доброго царя в слезах благословит.

1815 г.

Примечания

АЛЕКСАНДРУ. Впервые напечатано без ведома Пушкина в «Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете», 1817 г., ч. IX, под названием «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.». Стихотворение предназначалось для предполагавшейся торжественной встречи Александра I при его возвращении из Парижа. Церемония эта по распоряжению Александра была отменена. Стихотворение было заказано Пушкину начальством, и он препроводил его при письме 28 ноября 1815 г. директору департамента Министерства народного просвещения И. И. Мартынову.

Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Александру»

«Александру» или «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г» было написано А.С. Пушкиным в 1815 году во время его учёбы в Царскосельском лицее. Оно посвящено императору Александру I, который в это время возвращался из Парижа и должен был посетить Царскосельский лицей. Но эта встреча не состоялась. А.С. Пушкин был очень огорчён, он хотел лично прочесть императору своё произведение, выразить восхищение русским войском. Пушкин очень сожалел, что не мог участвовать в этом историческом событии, поэтому о войне 1812 года он пишет как в ранних, так и в более поздних своих стихах. Традиционно «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г» относят к жанру стихотворения, но в нём можно найти и признаки оды, так как это торжественное произведение, которое посвящено важному историческому событию, в котором восхваляется подвиг Александра I и есть непосредственное к нему обращение.

Тема стихотворения – окончание войны 1812 года, Наполеон бежит, царь-победитель возвращается домой. Вся Европа склонила главу перед Александром I, в России его радостно встречают.

Идея стихотворения состоит в том, что русские войска непобедимы, слава

Александра распространилась по всему миру, о победе русских над французами будут говорить всегда, даже спустя время.

С одной стороны, мы чувствуем радость, восторг автора, который счастлив, что русские одержали победу, что Александр I смог победить Наполеона. С другой стороны, ощущается печаль автора, потому что, пока все воевали, совершали подвиги, он был заперт в Царскосельском лицее, должен был учиться, читать книги, хотя ему хотелось быть на поле сражения.

Особую эмоциональность стихотворению придают эпитеты «мрачную», «светлый» «могущею», «гордые», «роковой», «пламенный», «беспечный», «безмятежный» метафоры «влёк цепи за собою», «меч огненный блеснул», олицетворения «утихла брань», «смерть хватала», сравнение «вихрем понеслись».

В стихотворении можно выделить восклицательные предложения «Свершилось!.. Русский царь, достиг ты славной цели!», «Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный!», риторические вопросы «Ужель свободны мы?.. Ужели грозный пал?.. Кто смелый? Кто в громах на севере восстал?..», бессоюзие «И с трона гордый пал… и вновь восстал… и нет!», обращения «наш храбрый царь», «о царь наш», «России божество», прямую речь «К мечам!» — раздался клик, и вихрем понеслись», анафору «Вотще надменные на родину летели; Вотще впреди знамен бесчисленных дружин», «И смертью роковой горели и дрожали; И россы пред врагом твердыней грозной стали!..», «Почто ж на бранный дол я крови не пролил? Почто, сжимая меч младенческой рукою…», перифраз «Сыны Бородина, о кульмские герои!»

С точки зрения лексики можно выделить архаизмы «вотще», «челе», «внемли», «стогнам», историзмы «шлем», «ратники», «дружины», «в колчанах». Также есть слова, написание которых отличается от написания современного русского литературного языка: «восшумев», «наутре», «священну», «Вселенну», «окриленну».

В стихотворении поэт использует следующие фонетические средства выразительности: аллитерацию (повтор согласных), ассонанс (повтор гласных)

Аллитерация:

«К мечам!» — раздался клик, и вихрем понеслись,

Знамены, восшумев, по ветру развились…

Ассонанс:

Спокойной праздности с досадой предадутся,

И молча некогда вкруг старца соберутся…

Также есть слова с неполногласием «вкруг», «впреди» «пред» и слова, звучание которых отличается от современного фонетического строя слова: «отдаленных», «цепию», «любовию».

Стихотворение написано шестистопным ямбом.

У- ти՜-хла бра֝нь пле- ме֜н; в пре – де՜ — лах от – да – ле֝н — ных

Не слы׳ -шен би՜ — твы шу֜м и го֝ — лос труб во –е՜н –ных…

_ / _ / _ / _ / _ _ _ / _

_ / _ / _ / _ / _ _ _ / _

Встречается пиррихий (два безударных слога подряд).

Стихотворение состоит из пяти строф, в каждой строфе разное количество строк: в первой строфе – 16 строк, во второй – 10 строк, в третьей – 18 строк, в четвёртой – 12 строк, в пятой – 32 строки.

Рифма парная:

Утихла брань племен; в пределах отдаленных (А)

Не слышен битвы шум и голос труб военных; (А)

С небесной высоты, при звуке стройных лир, (В)

На землю мрачную нисходит светлый мир. (В)

Есть точная рифма (святою – родною; руку — разлуку), есть неточная рифма (надежной – безмятежный; почил – не был), женская рифма (ударение падает на предпоследний слог) и мужская рифма (ударение на последнем слоге):

Тебе, наш храбрый царь, хвала, благодаре֜нье! (женская рифма)

Когда полки врагов покрыли отдале֝нье, (женская рифма)

Во броню ополчась, взложив пернатый шле՜м, (мужская рифма)

Колена преклонив пред вышним алтаре֜м… (мужская рифма)

Читая это стихотворение, испытываешь гордость за свой народ, который одержал победу в такой непростой битве. Пушкин был права: слава об этой победе дошла до нас сквозь века, мы не забудем об этом русском подвиге.

![]()