- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

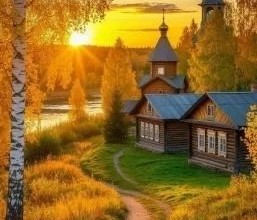

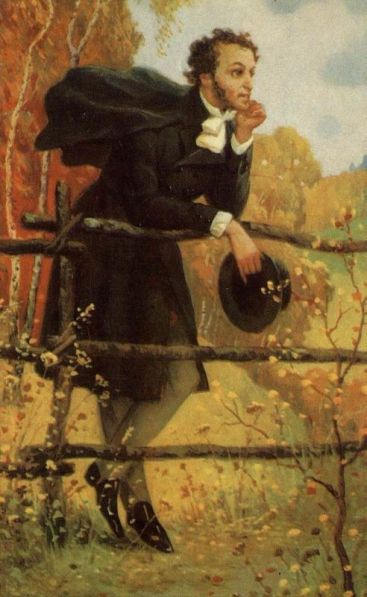

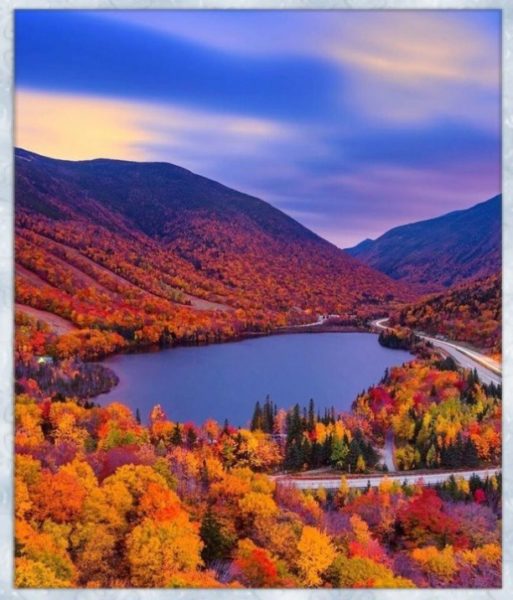

ОСЕНЬ

Александр Пушкин

(Отрывок из «Осень»)

VIII

И с каждой осенью я расцветаю вновь;

Здоровью моему полезен русской холод;

К привычкам бытия вновь чувствую любовь:

Чредой слетает сон, чредой находит голод;

Легко и радостно играет в сердце кровь,

Желания кипят — я снова счастлив, молод,

Я снова жизни полн — таков мой организм

(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

Год написания: Осень 1833

Анализ стихотворения «Осень» Пушкина

Пейзажные зарисовки А. С. Пушкина не только отображают красоту природы, но и являются фоном философских раздумий. Эта особенность демонстрируется и в стихотворении, о котором пойдет речь в статье. Его изучают в 8 классе. Предлагаем облегчить подготовку к уроку, используя краткий анализ «Осень» по плану.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Осень.

История создания – произведение было написано осенью 1833 г., когда поэт пребывал в Болдино. В это время А. С. Пушкин чувствовал творческий подъем, в его блокнотах появилось много новых произведений.

Тема стихотворения – красота осени и зимы, которые противопоставляются лету; поэтическое творчество.

Композиция – Стихотворение написано в форме монолога лирического героя, в котором по смыслу можно выделить несколько частей: пейзажные зарисовки, посвященные разным временам года, рассказ о вдохновенье, окрыляющем поэта в зимнее время. Формальная организация – 12 частей, 11 из которых – октавы, 1 – моностих.

Жанр – послание.

Стихотворный размер – шестистопный ямб, рифмовка перекрестная АВАВ и параллельная ААВВ.

Метафоры – «роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей», «будит лай собак уснувшие дубравы», «весной я болен; кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены», «поминки ей творим мороженым и льдом», «желания кипят.

Эпитеты – «чахоточная дева», «пышное увяданье», красота блистающая».

Сравнения – «как поля, мы страждем от засухи».

История создания

История создания произведения связана с поездкой Александра Сергеевича в Болдино. Там он имел возможность хорошо отдохнуть и предаться творчеству. Об этом свидетельствуют письма поэта, адресованные жене. В них Пушкин описывал свою болдинскую жизнь, а также признавался, что «уже написал пропасть». Болдинский период творчества исследователи по праву считают одной из самых продуктивных творческих ступеней поэта. Анализируемое стихотворение создавалось осенью 1833 г., но до конца его автор не дописал.

Тема

В стихотворении видим традиционные для русской и мировой литературы темы. Автор умело переплетает несколько тем, наиболее выразительно звучат такие: красота осенней и зимней природы, недостатки лета и весны, зимнее вдохновение для поэтического творчества и раздумий над смыслом жизни. В контексте темы развивается идея о том, что осень и зима – совсем не время для тоски и уныния, если суметь увидеть их красоту, они станут вдохновителями к созданию прекрасного.

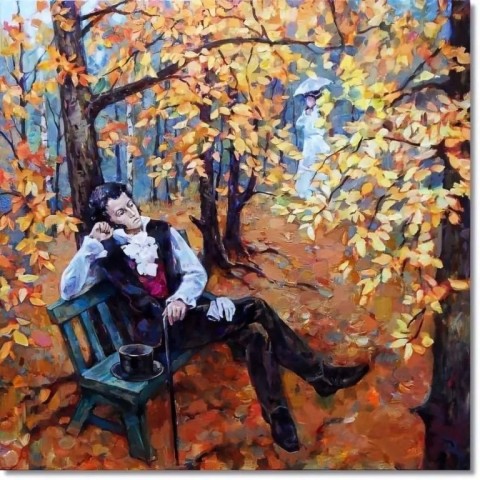

В центре стихотворения лирический герой. Чтобы приблизить его к читателю, автор подает монолог от первого лица. Герой наблюдает за природой и рассказывает о своих предпочтениях. Он с наслажденьем смотрит, как деревья сбрасывают листья, пруд и дорога замерзают, а сосед спешит на охоту.

Во второй части объясняется его восторг: мужчина не любит весну из-за грязи и неприятного запаха. Осень же – вестница зимы. А уж зима покоряет сердце лирического героя белым снегом, бегом саней.

После краткой зимней зарисовки лирический герой начинает описывать теплое время года. У большинства людей они вызывают положительные эмоции, но только не у Пушкинского лирического «Я». Он находит в лете недостатки, которые мучают людей: комары, мухи, засухи. В октаве-обращении к лету автор создает интересную метафору, в которой отображает русские народные традиции: «жаль зимы старухи, и, проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом». Блины в этих строках символизирую Масленицу.

Далее лирический герой снова возвращается к осенним пейзажам. Он восхищается каждым проявлением золотой красавицы. Даже увядание называет пышным. Мужчина твердо уверен, что осень и зима полезны для его здоровья.

В последних частях стихотворения находим описание зимних вечеров, которые лирический герой проводит в своих думах. В это время им руководит воображение. Так из-под его пера появляются стихотворения. Процесс поэтического творчества в произведении подан как нечто, что происходит само собой, поэт только записывает мысли и рифмы. Произведение заканчивается риторическим вопросом, который каждый читатель может истолковать по-своему.

Композиция

Стихотворение по смыслу можно разделить на несколько частей: пейзажные зарисовки, посвященные разным временам года, рассказ о вдохновении, окрыляющем поэта в зимнее время. Пейзажные зарисовки расположены не друг за другом, а чередуются в несколько хаотическом порядке. Формально произведение состоит из одиннадцати октав (восьмистиший) и одного моностиха. Особенности формальной организации связаны с тем, что произведение недописанное.

Жанр

Жанр стихотворения – послание, так как лирический герой обращается к читателю. Стихотворный размер – шестистопный ямб. А. Пушкин использует два вида рифмовки перекрестную АВАВ и параллельную ААВВ.

Средства выразительности

Практически в каждом стихе «Осени» поэт использует средства выразительности. Это основные инструменты для раскрытия темы и реализации идеи. Также при помощи них создаются образы природы, воспроизводятся чувства и эмоции лирического героя.

Преобладают в стихотворении метафоры: «роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей», «будит лай собак уснувшие дубравы», «весной я болен; кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены», «поминки ей творим мороженым и льдом», «желания кипят». Завершающие штрихи «наносятся» при помощи эпитетов: «чахоточная дева», «пышное увяданье». Сравнение всего одно: «как поля, мы страждем от засухи».

![]()

![]()