- Михаил Лермонтов ~ Слышу ли голос твой (+ Анализ) - 14.10.2025

- Михаил Лермонтов ~ Как небеса твой взор блистает… (+ Анализ) - 14.10.2025

- Михаил Лермонтов ~ Она поёт – и звуки тают… (+ Анализ) - 14.10.2025

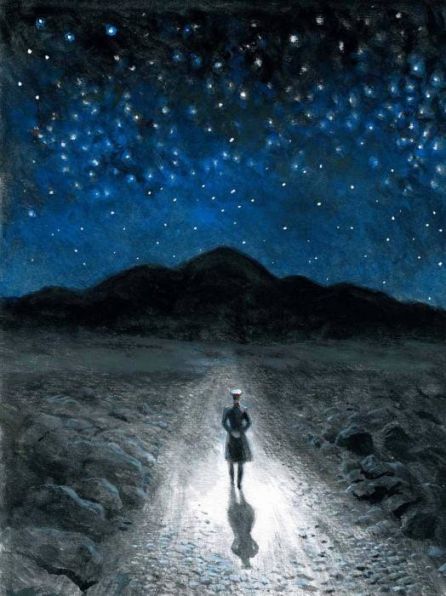

«Выхожу один я на дорогу…»

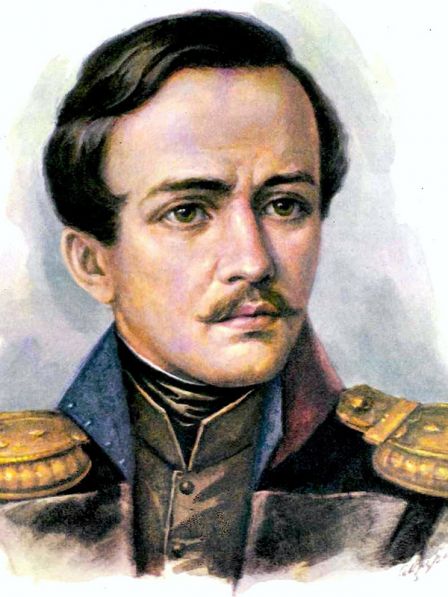

Михаил Лермонтов

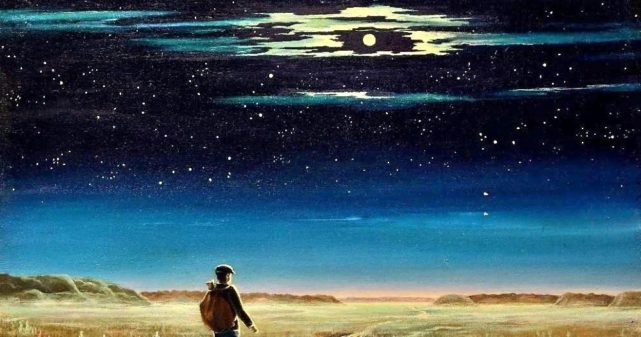

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сиянье голубом…

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,

Надо мной чтоб вечно зеленея

Темный дуб склонялся и шумел.

Год написания: 1841

Анализ стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…»

1 вариант

Последний период творчества Михаила Лермонтова связан с переосмыслением жизненных ценностей и подведением итогов. По воспоминаниям очевидцев, поэт предчувствовал свою гибель, поэтому пребывал в некоем отстраненном состоянии, считая, что бессмысленно спорить с судьбой. Более того, он пытался ее упредить и фактически искал свою смерть, считая, что достойным завершением жизни является гибель на поле брани.

За несколько месяцев до роковой дуэли, которая произошла весной 1841 года, Лермонтов написал стихотворение «Выхожу один я на дорогу», которое, вопреки многим другим произведениям этого периода, наполнено не отчаянием, а светлой грустью и сожалением о том, что какие-то очень важные и знаковые события не оставили в душе поэта следа. Как и в юношестве, Лермонтов по-прежнему испытывает острое чувство одиночества, поэт изображает себя в этом произведении странником, который бредет по ночной дороге, не отдавая себе отчета в том, куда и зачем он держит путь.

Окружающая природа, к которой поэт постоянно обращается в своем творчестве. Лишь подчеркивает его одиночество. Ведь в полночном небе даже «звезда с звездою говорит», в то время как автор лишен возможности поделиться своими мыслями с теми, кто смог бы оказаться если и не хорошим собеседником, то хотя бы благодарным слушателем. Эту миссию Лермонтов решил возложить на потомков, хотя и не был уверен в том, что спустя годы его стихи будут востребованы.

Стихотворение «Выхожу один я на дорогу…» построено на контрасте. Автор осознанно противопоставляет красоту ночной природы, от которой веет умиротворением, и собственное душевное состояние, пытаясь найти ответ на вопрос, почему же ему так больно и грустно. Его выводы неутешительны, так как поэт признается, что утратил способность радоваться и ощущать себя по-настоящему счастливым человеком. «Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть», — подводит итоги поэт. И при этом отмечает, что его самая заветная мечта – свобода и покой.

У Лермонтова подобное душевное состояние с учетом его беспокойной и деятельной натуры ассоциируется лишь со смертью. Но даже такой исход событий его не удовлетворяет, так как физическое прекращение существования является для поэта равносильным полному забвению. Безусловно, Лермонтов жаждет славы, хотя и не питает иллюзий по поводу своего творчества. Его заветная мечта – повторить подвиг участников Бородинского сражения и войти в историю великим полководцем, который смог защитить свою родину от врагов. Но этим мечтам не суждено сбыться, так как поэту довелось родиться в другую эпоху, когда честь и доблесть уже перестали быть в фаворе. Поэтому автор хочет уснуть дивным и глубоким сном, который позволит ему преодолеть время, но при этом остаться сторонним наблюдателем, чтобы знать, какой станет Россия через годы.

«Я б желал навеки так заснуть», — отмечает поэт, подразумевая пограничное состояние между жизнью и смертью. При этом в его словах отчетливо звучит желание оставить о себе память на века, поэт хочет, чтобы над ним «вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел». В какой-то степени это произведение можно считать пророческим, так как желание Лермонтова все же осуществилось. Погибнув на бессмысленной и глупой дуэли, он не только остался в памяти людей как блистательный русский поэт, но и вдохновил своим творчеством на подвиги во имя справедливости последующие поколения. И, тем самым, выполнил свою миссию, которая была предначертана ему судьбой, и суть которой он так и не смог понять при жизни, несмотря на то, что никогда не считал поэзию обычным увлечением.

Анализ стихотворения «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова

2 вариант

“Выхожу один я на дорогу” – одно из последних стихотворений Лермонтова, который, будто предчувствуя свою смерть, высказал всё, что было у него на душе. Предлагаемый краткий анализ “Выхожу один я на дорогу” по плану поможет понять всю глубину и значимость этого произведения.

Краткий анализ

История создания – написано стихотворение незадолго до гибели Лермонтова на дуэли, в 1841 году, а опубликовано уже посмертно, в 1843 году (журнал “Отечественные записки”).

Тема стихотворения – это произведение относится к философской лирике, оно об одиночестве, которое тяготит поэта, ведь ему не с кем поделиться своими сокровенными мыслями и чувствами.

Композиция – прямая, мысль развивается последовательно от первой строфы до пятой.

Жанр – лирическое стихотворение.

Стихотворный размер – пятистопный хорей.

Эпитеты – “кремнистый путь”, “холодный сон”, “тихий голос“.

Инверсия – “сиянье голубое“.

Олицетворение – “пустыня внемлет Богу“, “звезда с звездою говорит“.

Оксюморон – “светлая печаль”.

История создания

Стихотворение Лермонтова “Выхожу один я на дорогу” написано в конце весны – начале лета 1841 года, то есть незадолго до того, как он погибнет на дуэли подобно своему кумиру, Пушкину. В нём, как и в других произведениях позднего периода, явно прослеживаются все типичные черты лермонтовской поэзии. История создания тесно связана с внутренними исканиями поэта, который хотел найти истинную свободу. При этом он подчёркивает, что не хотел бы заснуть “холодным сном могилы” – Лермонтов как будто предчувствовал, что именно такая печальная судьба его и ожидает.

Как и многие последние стихотворения поэта, это было опубликовано уже после его смерти, в 1843 году в журнале “Отечественные записки”.

Композиция

Лермонтов использует максимально простую последовательную композицию, которая помогает проследить мысль и увидеть, какие переживания испытывает его лирический герой.

Так, в первой строфе звучит мотив одиночества, которое тем более горько, что даже звёзды могут поговорить между собой – эта мысль напрямую высказывается и подчёркивается во второй строфе.

Третья строфа демонстрирует мечты лирического героя, который ищет свободы и покоя, а четвёртая и пятая поясняют, что имелось в виду: человек хочет соединиться с природой и спать дивным, спокойным сном под её покровительством.

Написан стих пятистопным хореем. Рифмовка перекрёстная. Окончательную ритмическую завершенность произведению придаёт чередование мужской и женской рифмы.

Тема

Это классический пример жанра философской лирики. Несмотря на то, что многие мысли высказываются Лермонтовым с помощью образов природы, его нельзя отнести к лирике пейзажной – все описания здесь необходимы для того, чтобы передать чувства лирического героя (не связанные с природой), помочь лучше прочувствовать их.

Центральной является тема одиночества, которая проходит через всё творчество Лермонтова, который остро чувствовал, что его никто не понимает. В то же время поэт раскрывает тему жизни и смерти, подчёркивая мысль, что, несмотря на усталость от людей, он по-прежнему хотел бы ощущать всю полноту жизни, но не так, как другие люди, а в единении с природой. Также он как будто подводит итог своей жизни, спрашивая у себя же, ждет ли он чего-то или, может быть, жалеет о том, что было в прошлом.

Ему хочется изменить свою жизнь, он ждёт покоя и любви, он прославляет всё сущее и не жалеет даже о том плохом, что было за прошедшие годы. При этом и о смерти лирический герой, олицетворяющий самого поэта, говорит с удивительным для человека такого возраста спокойствием.

Жанр

Это произведение – лирическое стихотворение. Оно отражает мысли и чувства лирического героя. Образ лирического героя и самого поэта максимально сближены в данном стихотворении. Поэт также хотел бы продолжать жить в покое и счастье – и в некотором роде так и произошло, потому что душа Лермонтова осталась жить в его произведениях.

Средства выразительности

В этом непростом философском стихотворении Лермонтов использовал разнообразные средства выразительности. Они могут показаться достаточно простыми, но на самом деле полностью решают художественную задачу, выражая мысли, которые волновали поэта в момент написания.

В стихотворении есть:

- эпитеты – “кремнистый путь”, “холодный сон”, “тихий голос“, “темны дуб”;

- инверсия – “сиянье голубое“;

- олицетворение – “пустыня внемлет Богу“, “звезда с звездою говорит“;

- оксюморон – “светлая печаль”.

Также в качестве вспомогательных средств выступают вопросительные предложения – “Жду ль чего? жалею ли о чём?” и восклицания – “Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть!“.

Они придают стихотворению экспрессию, подчёркивают эмоциональную окраску определённых строф.

Анализ стихотворения «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова

3 вариант

Стихотворение «Выхожу один я на дорогу» является одним из последних произведений поэта перед своей трагической гибелью. Многие талантливые люди заранее предчувствовали смерть, что отражалось в их творчестве. Рассматриваемый стих удивительно напоминает предсмертное завещание поэта.

В последние годы жизни Лермонтов часто обращался к философскому анализу своей жизни. Яркий пример – стихотворение «И скучно, и грустно», которое наполнено мрачностью и пессимизмом. «Выхожу один я на дорогу» представляет собой резкий контраст подавленному душевному настроению Лермонтова. В нем преобладает мотив спокойной печали.

Лирический герой предстает в образе одинокого путника, которым считал себя в жизни поэт. Он всегда ощущал свое острое одиночество и независимость. Удаление от людского общества наконец-то внесло в его душу покой и умиротворение. Созерцание природы и звездного неба настраивает на возвышенные мысли. Однако, поэт отмечает, что и в состоянии сна в природе не прекращается пульсация жизни («звезда с звездою говорит»). Он с горечью признается, что так и не может обрести согласия с самим собой. Его продолжают мучить неразрешимые вопросы и сомнения.

Лирический герой вроде бы избавился от всех волнующих сердце желаний, расстался с надеждами и мечтами о будущем. Он без сожаления распрощался с прошлой жизнью. Отныне он хочет только «свободы и покоя!».

Лермонтов понимает, что единственный выход – физическая смерть, но она пугает поэта, так как означает и духовную смерть. Мрачная неизвестность, поджидающая каждого человека в конце жизни, связана с потерей личности. Лирический герой хотел бы сохраниться в бесплотном образе, существующем вечно под сенью зеленеющего дуба.

Стихотворение написано пятистопным хореем с перекрестной рифмой, что придает ему стиль элегии. Лексических выразительных средств немного: эпитеты («торжественно и чудно», «сладкий»), олицетворения («звезда с звездою говорит», «спит земля»), метафора («холодным сном могилы»). Основное настроение придают произведению риторические вопросы, восклицания и многоточия.

Неизвестно, что подразумевал поэт под бессмертием. Он не отличался особой религиозностью, поэтому вряд ли надеялся на райское спасение. Но его надежда оправдалась в том великом литературном наследии, которое он оставил потомкам. Дух Лермонтова всегда будет присутствовать в его знаменитых произведениях.

Анна Герман — Выхожу один я на дорогу

P.S. Мелодия принадлежит Елизавете Сергеевне Шашиной. Родилась она в усадьбе Глубокое Тверской губернии в семье декоратора дворцов и умерла там же в 1903 году, прожив 98 лет.

В молодости она и сестра Ида скрытно от родителей перебрались в Италию. Там обе получили музыкальное образование и даже выступали в миланском театре Ла Скала. Потом вернулись в Россию и несколько сезонов пели в Петербурге в Итальянской опере. Затем Елизавета заболела, да так, что потеряла свой чудесный голос и смогла лишь аккомпанировать сестре на ее выступлениях. Потом занялась композицией и писала романсы на стихи Е. Ростопчиной и А. Кольцова.

В 1858 году, будучи в Минеральных Водах, Шашина прочла стихи «Выхожу один я на дорогу». Они поразили ее вкус, показались выкованными из булатной стали и отточенными, как кинжал у черкеса. Строчки и рифмы вызывали озноб. Такой озноб бывает у костра, когда руки охватывает жар огня, а спина погружена в холод.

Из текста женщина узнала, что на небе есть Сон-звезда («мне б теперь забыться и заснуть»), что вопросы «жду ль чего? жалею ли о чем?» были у Лермонтова и в уме и в сердце.

Вязь наречий, вихрь глаголов поэт подал, как на ладони, и камертонная натура Шашиной отозвалась на них, ватага нот всплыла со дна души. Новорожденный мотив женщина сыграла еще и еще и поняла, что «кровь» музыки по группе совпала с «кровью» стихов. Получилась песня-клич. Ее и слушали больше, чем пели: могучая, степенная, раздольная, давалась она лишь большим голосам.

Но притяжение песни было таким сильным, что тянули ее и сивоусые старцы, и кудрявые в три ряда юноши, и каждый раз сладко вызванивали: «Уж не жду-у от жи-изни ни-ичего я!». Не песня, а медикамент!

Музыка Шашиной в соединении с гениальным лермонтовским слогом, как перстень с бриллиантами, сверкает всеми каратами: тут и полное единение интонации текста с музыкой, тут и очень пленяющая мелодия, и естественность языка, и национальный дух. А еще ее можно воспринять как Библию — выражения «внемлет Богу», «в небесах» настраивают нас на зенитную высоту чувств.

Евгений Багринцев, Максим Сасов, Арсений Симатов, Михаил Калинин, Иван Лапин, Илья Чекунов,

Михаил Заморин, Дмитрий Матвеенко, Евгений Ковалёв, Ростислав Кононенко

Октябрь 2018