- Михаил Лермонтов ~ Слышу ли голос твой (+ Анализ) - 14.10.2025

- Михаил Лермонтов ~ Как небеса твой взор блистает… (+ Анализ) - 14.10.2025

- Михаил Лермонтов ~ Она поёт – и звуки тают… (+ Анализ) - 14.10.2025

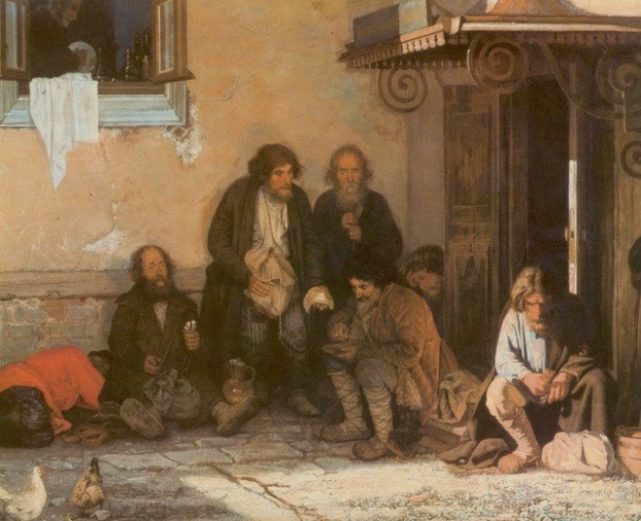

«Нищий»

Михаил Лермонтов

У врат обители святой

Стоял просящий подаянья

Бедняк иссохший, чуть живой

От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви

С слезами горькими, с тоскою;

Так чувства лучшие мои

Обмануты навек тобою!

Дата создания: 1830 г.

Анализ стихотворения Лермонтова «Нищий»

Поэт Михаил Лермонтов в своем творчестве нередко обращался к духовным аспектам жизни. Известно, что он был достаточно набожным человеком, хотя и скептически относился к религии, считая, что именно она делает людей покорными, заставляет терпеть унижения и страдания вместо того, чтобы отстаивать свои интересы.

Тем не менее, доподлинно известно, что во время коротких служебных отпусков Лермонтов нередко совершал паломничества в различные монастыри, пытаясь научиться смирению, которым был обделен от природы. Летом 1830 года вместе с друзьями, среди которых была и возлюбленная поэта Екатерина Сушкова, Лермонтов побывал в Троице-Сергиевой лавре, после чего написал стихотворение «Нищий».

Екатерина Сушкова

Екатерина Сушкова

Существует версия, что в его основу легли реальные факты, хотя впоследствии Екатерина Сушкова неоднократно опровергала эту информацию. Так или иначе, но именно ее поступок послужил поводом для создания этого произведения, поражающего своей глубиной и жестокостью окружающего мира. В стихотворении речь идет о том, что на паперти возле святой обители поэту повстречался нищий, который действительно нуждался в подаянии. «Бедняк иссохший, чуть живой от глада, жажды и страданья» хотел получить немного денег или же пищи, однако вместо этого кто-то положил в его протянутую ладонь камень. Очевидцы этой сцены утверждают, что это сделала Екатерина Сушкова, решившая таким образом подшутить над слепым, старым и больным человеком. И именно этот ее поступок словно бы отрезвил поэта, который вдруг увидел возлюбленную в совершенно ином свете. Лермонтов вдруг осознал, что точно так же эта женщина шутила с его чувствами, давала ложные надежды и обещания, о которых с легкостью тут же забывала. Ближайшее окружение поэта было прекрасно осведомлено о том, что Лермонтов влюблен в кокетку, которая не воспринимает своего давнего поклонника всерьез. Однако никто не спешил лишать терзающегося ревностью и страстью поэта иллюзий, так как его друзья не понаслышке были знакомы со вспыльчивым характером Лермонтова. В итоге почти 5 лет автор стихотворения «Нищий» был убежден, что рано или поздно Екатерина Сушкова выйдет за него замуж, но этому не суждено было случиться. Не исключено, что на разрыв отношений повлиял безобидный, на первый взгляд, случай в Троице-Сергиевской лавре, который, тем не менее, произвел на поэта неизгладимое впечатление. Лермонтов не только сумел признаться самому себе, что «чувства лучшие мои навек обмануты тобою», но и подавить в себе болезненную любовь к той, которая оказалась этого недостойна.

Когда стихотворение «Нищий» было опубликовано, в окружении поэта ни у кого не возникло сомнений, кому именно оно адресовано. Однако эта любовная история получила свое неожиданное продолжение. Лермонтов по натуре был человеком довольно злопамятным, он не умел прощать обид и оскорблений даже тем, кого по-настоящему любил. После нелепого и возмутительного поступка Екатерины Сушковой, а также переосмысления своего отношения к ней, поэт решил отомстить избраннице за все и сразу.

Лермонтов и Сушкова не виделись несколько лет, и при очередной встрече, которая состоялась в 1835 году, поэт постарался ничем не выказать своих истинных чувство по отношению к бывшей возлюбленной. Более того, автор проявил не свойственную ему галантность и открыто восхищался красотой Сушковой. В итоге она по-настоящему влюбилась в поэта, и тогда Лермонтов нанес сокрушительный удар по самолюбию той, которая когда-то пленяла его воображение, публично заявив, что Сушкова глупа, лишена привлекательности и не может вызывать других чувств, кроме жалости.

Разбор стихотворения «Нищий» Лермонтова

Стихотворение М. Ю. Лермонтова “Нищий” изучается на уроках литературы в 9 классе. Это образец любовной лирики, в котором положение нищего, просящего подаяние у церкви, сравнивается с безнадежной любовью самого поэта.

Краткий анализ

История создания – написано в 1830 году, посвящено Екатерине Сушковой, которую любил молодой поэт.

Тема – людская чёрствость, равнодушие, злость и непонимание.

Композиция – три строфы с чётким разделением лирического сюжета.

Жанр – лирическое стихотворение с чертами притчи и элегии.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб с перекрёстной рифмовкой.

Метафоры – “живая мука”.

Эпитеты – “бедняк иссохший”, “чувства лучшие”, “горькими слезами”.

Антитеза – “хлеб” и “камень”.

История создания

Стихотворение написано в 1830 году. Это лето юный поэт проводил в подмосковном имении Середниково, где познакомился с красавицей Екатериной Сушковой. Шестнадцатилетний юноша был младше неё на два года, поэтому его знаки внимания не воспринимались всерьёз, девушка потешалась над его чувствами.

Как-то раз при посещении Троице-Сергиевой лавры Лермонтов услышал рассказ нищего, который сетовал на чёрствость молодёжи. Ему вместо подаяния шутники положили в чашу камни. Рассказ настолько впечатлил Лермонтова, что он в тот же день написал стихотворение “Нищий”, в котором провёл параллель со своими болезненными сердечными муками. Девушка оказала настолько сильное впечатление на молодого Лермонтова, что в течение долгих пяти лет его сердце разрывалось от безответной любви. Это были болезненные, мучительные отношения. У Лермонтова написан целый цикл стихов, называемый “сушковским”. К сожалению, издано оно было только после смерти поэта в журнале “Библиотека для чтения” в 1844 году.

Тема

Тема – людская чёрствость, равнодушие, злость и непонимание, отсутствие любви к ближнему, сопереживания. Поэт описывает случай, произошедший у ворот храма: в просящую руку нищего, незрячего, голодного человека кто-то положил камень. Таким камнем стало для молодого Лермонтова равнодушие возлюбленной в ответ на его мольбы и признания в любви. Камень в ответ на мольбы о подаянии символизирует обман, жестокосердие. Болезненные безответные чувства длиною в пять лет стали толчком к написанию молодым Лермонтовым цикла прекрасных стихов, проникнутых страстью, грустью и надеждой.

Композиция

Стихотворение состоит из трёх четверостиший. Есть чёткое смысловое разделение на две части. Первые две строфы повествуют об истории голодного нищего, обманутого жестоким, бессердечным человеком; последняя строфа – сравнение личной трагедии поэта, безответной любви с символическим “камнем”– обманом, которым оказался ответ возлюбленной. По сути, стихотворение – развёрнутое сравнение человеческого равнодушия в общем и личном плане.

Жанр

Жанр произведения – лирическое стихотворение. Оно имеет черты притчи: об этом говорит библейский мотив и поучительное символическое повествование. Есть в произведении и черты элегии, учитывая его грустное содержание, стихотворный размер и ритм. Стихотворение написано четырёхстопным ямбом с перекрёстной рифмовкой. Высокая лексика, используемая поэтом, придаёт звучанию торжественность, мелодичность, строгость. Вторая и третья строфа содержат анафору, которая придаёт мелодичность, оттенок безнадёжности, безысходности, сожаления об утраченном.

Средства выразительности

Эпитеты: “бедняк иссохший”, “чувства лучшие”, “горькими слезами” делают лирическое повествование образным и живым.

Метафора “живая мука” подчёркивает страдания лирического героя, его тягостные чувства, переживания. Можно проследить наличие скрытого развёрнутого сравнения в смысловом аспекте произведения: рука просящего нищего и душа лирического героя. Обманут просящий, стоящий у “врат святых”, он получает камень вместо хлеба. Ожидания лирического героя, его чувства обмануты так же жестоко и бесчеловечно.

Текстовыми антонимами в данном контексте становится пара “камень – хлеб”, образуя яркую антитезу во второй строфе стихотворения.

Анафора – во второй строфе: “И взор являл живую муку…” ”И кто-то камень положил…”, в третьей строфе: “Так я молил твоей любви…” ”Так чувства лучшие мои…”.

Рецензия к стихотворению «Нищий» Лермонтова

Стихотворение «Нищий» Лермонтов написал в 1830 г. после посещения Троице-Сергиевой лавры в компании молодежи. Он посвятил его Екатерине Сушковой, в которую был страстно влюблен в то время.

Многие исследователи считают, что произведение основано на реальном жестоком поведении легкомысленной возлюбленной поэта. У стен монастыря Сушкова в шутку подала нищему камень. Лермонтов был настолько возмущен этим поступком, что женщина сразу же утратила в его глазах всю привлекательность. Современники утверждали, что все так и было. Сама Сушкова категорически отрицала этот неприглядный факт в своей биографии. Как бы то ни было, но именно после этого посещения монастыря Лермонтов значительно охладел к своей возлюбленной, а через несколько лет даже смог ей отомстить. Сушкова сама влюбилась в поэта, но он встретил ее признание с холодным презрением.

Стихотворение относится к лучшим образцам любовной лирики. Лермонтов использует очень яркое сравнение. Бедняк, который просит милостыню около святого места, считался в России наделенным особой благодатью. Это означало, что он уже успел побывать во многих местах и в поисках спасения и защиты прибегнул к последнему средству. Отказать такому человеку в подаянии было просто невозможно, так как его душа уже приобщилась к Богу. Описанный Лермонтовым обман был совершенно немыслим в религиозной стране. В сознании людей протянувший камень совершил бы преступление против самого Бога и понес бы немедленное наказание.

Сравнивая свою безнадежную любовь с положением нищего, Лермонтов подчеркивает ее силу. Он выстраивает параллели между голодом и мольбами, жаждой и слезами, страданиями и тоской. Отказ возлюбленной он воспринимает как предательское подношение камня в протянутую руку. Такой поступок не может быть прощен. Лермонтов боготворил свою избранницу, поэтому обман его «лучших чувств» он сравнивает с духовным преступлением.

Лермонтов не так уж и часто обращался в своем творчестве к религиозным символам. Он не был набожным христианином, но при этом считал, что не стоит злоупотреблять священной темой и использовать ее в описании бытовых ситуаций. Только невероятно сильное чувство подтолкнуло его пойти на это в стихотворении «Нищий».