«Ещё и холоден и сыр…»

Иван Бунин

* * *

Ещё и холоден и сыр

Февральский воздух, но над садом

Уж смотрит небо ясным взглядом,

И молодеет Божий мир.

Прозрачно-бледный, как весной,

Слезится снег недавней стужи,

А с неба на кусты и лужи

Ложится отблеск голубой.

Не налюбуюсь, как сквозят

Деревья в лоне небосклона,

И сладко слушать у балкона,

Как снегири в кустах звенят.

Нет, не пейзаж влечёт меня,

Не краски жадный взор подметит,

А то, что в этих красках светит:

Любовь и радость бытия.

Она повсюду разлита,-

В лазури неба, в птичьем пеньи,

В снегах и вешнем дуновеньи,-

Она везде, где красота,

И, упиваясь красотой,

Лишь в ней дыша полней и шире,

Я знаю,- всё живое в мире

Живёт в одной любви со мной.

Дата создания: 1901 г.

Анализ стихотворения Бунина «Еще и холоден и сыр…»

Раннее творчество Ивана Бунина окрашено романтизмом, который носит оттенок восторженности и преклонения перед совершенством окружающего мира. У поэта и начинающего писателя еще свежи воспоминания об удивительной красоте лесов и полей Орловской губернии. Перебравшись в Одессу и женившись на Анне Цакни, Бунин мысленно возвращается в прошлое и не перестает удивляться тому, что его сердцу гораздо милее заснеженная равнина среднерусской полосы, чем теплое и ласковое Черное море. В 1901 году Бунин создает стихотворение «Еще и холоден и сыр…», которое в полной мере передает все те чувства, которые испытывает автор при виде пусть и унылого, на такого дорогого сердцу русского пейзажа. В этот время Иван Бунин находится в Москве и наслаждается свободой, втайне надеясь, что ему не придется возвращаться в Одессу к супруге, с которой складываются весьма непростые отношения.

Холодная и заснеженная Москва настолько воодушевляет Бунина, что он предпочитает не замечать февральских морозов и замирает от восторга, видя, как «слезится снег недавней стужей». Все указывает не то, что до оттепели еще очень далеко, однако в душе поэта уже царит весна, и поэтому он ищет ее первые признаки в природе, отмечая, что «уж смотрит в небо ясным взглядом, и молодеет божий мир».

И хоть в Москве, наполненной суетой, мало что напоминает о лесной опушке с первыми подснежниками, Бунин очень остро переживает приход весны, с которой связывает новый этап в своей жизни. Именно в этот период он принимает решение посвятить свою жизнь литературе и даже приобретает определенную популярность в поэтических кругах. Поэтому, глядя на холодный февральский день за окном, Бунин не желает сдерживать свои эмоции и признается: «Не налюбуюсь, как сквозят деревья в лоне небосклона». Автор искренне радуется тому, как «снегири в кустах звенят», и подмечает каждую мелочь в постоянно меняющемся и ускользающем окружающем мире. Однако его привлекает не столько пейзаж за окном, сколько «то, что в этих красках светит». Просто снежный февраль, на смену которому вот-вот придет весна, очень созвучен внутренним ощущениям Бунина, который также ждет от жизни перемен, искренне надеясь обрести «любовь и радость бытия».

Именно Москва даст Бунину все то, о чем он так мечтает: славу, достойный заработок, веру в собственный литературный талант и – новый роман, который будет длиться без малого полвека, привнеся в жизнь поэта ощущение настоящего праздника.

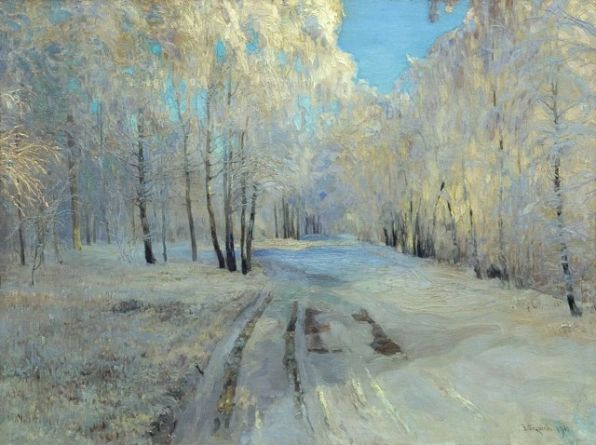

Художник Василий Бакшеев «Иней»

Художник Василий Бакшеев «Иней»

Лингвистический анализ стихотворения И.А. Бунина

Тема стихотворения И.А.Бунина отражена в его заглавии: оно об оттепели, о приближающейся весне. Это лирическое стихотворение, потому что автор не просто рисует картину, а выражает мысли и чувства, навеянные ею. В стихотворении отчётливо выделяются две части, гармонично уравновешивающие друг друга. В первых трех строфах изображается картина оттепели. Попробуем выявить основные детали этого пейзажа.

…Февраль. Холодный сырой воздух. Сад, над которым простёрлось ясное небо. Тает снег, в лужах – голубой отблеск. Деревья, кусты у балкона. Вместе с лирическим героем мы любуемся тонкой игрой света, наслаждаемся, слушая, «как снегири в кустах звенят». Как же удается поэту нарисовать эту простую, но полную прелести картину пробуждающейся природы?

Прежде всего – благодаря точному подбору слов. И.А.Бунин использует слова с конкретным лексическим содержанием, что особенно заметно на примере имен существительных, тем самым создается впечатление реальности происходящего. Краски февральской оттепели неяркие, робкие, поэтому прилагательных со значением цвета немного (голубой, прозрачно-бледный). Сложное прилагательное необычно: оно передаёт тончайший, едва уловимый оттенок. Ощущение света, прозрачности усиливает эпитет «ясный взгляд» (имя прилагательное употребляется в третьем, переносном, значении: «спокойный, ничем не омрачённый»).

Основную нагрузку в этой части стихотворения несут метафоры и олицетворения (смотрит небо, молодеет мир, ложится отблеск, слезится снег, сквозят деревья – «слегка замечаются», звенят снегири). Благодаря им, природа оживает, и мы понимаем, что лирический герой не созерцает картину оттепели, а любуется до упоения её неброской красотой.

Сквозным в этом стихотворении является образ неба, которое не только несёт на землю весну, обновление, но и олицетворяет вечность, непостижимую и таинственную. Нельзя не обратить внимание на образ «лоно небосклона» (слово лоно употреблено в переносном значении, в данном случае совмещает два толкования: устар. и высок. «то, что является приютом, убежищем» и трад.-поэт. «поверхность»). Сочетание сонорных согласных /л/ и /н/ создаёт сложное ощущение плавности, обволакивающей душу нежности и высокого, чистого звона. Так с образом неба в тему земного мира входит тема вечности, бытия.

Раскрытию авторского замысла способствует и синтаксис стихотворения. Первая строфа его представляет собой сложносочиненное предложение, состоящее из трёх частей, связанных противительным союзом НО и соединительным союзом И. если союз НО подчёркивает контраст (холод, сырость – ясный взгляд),который ещё более усиливается наречиями со значением времени (ещё –уже), то союз И вносит значение следствия: и молодеет божий мир. Вторая строфа – сложносочинённое предложение, части которого связаны противительным союзом А. Антитеза (прозрачно-бледный – голубой, весна – стужа) обнажает скрытый драматизм этой картины, движение во времени и пространстве. Картина оттепели приобретает законченный вид в третьей строфе, представляющей собой сложное предложение, состоящее из двух сложноподчинённых с придаточными изъяснительными. Эти сложноподчинённые предложения связаны соединительным союзом И, указывающим на одновременность действия (сквозят деревья, снегири в кустах звенят) и состояний, переживаемых лирическим героем ( не налюбуюсь, сладко слушать).

В этой строфе завершается тема оттепели и заявляет о себе тема духовного единения человека с миром природы.

Лирическая взволнованность передаётся с помощью отрицания (не налюбуюсь), эпитета сладко (в значении «необыкновенно приятно») и такой стилистической фигуры, как инверсия. Благодаря которой резко выделяются наречия со значением времени (ещё, уже) и глаголы (смотрит, молодеет, слезится, ложится, сквозят), оживляющие эту картину.

Таким образом, благодаря точному подбору слов, изобразительно-выразительных средств, синтаксических конструкций, стилистических фигур поэт создаёт лаконичный, но яркий образ – картину февральской оттепели, зарождающейся весны, в красках которой он увидел красоту земного мира, в звуках – услышал музыку мироздания, ощутил себя частицей этих миров.

Во второй части стихотворения раскрываются мысли и чувства лирического героя, которые не могут не поразить философской глубиной и гармонией. Четвёртая строфа начинается с резкого, взволнованного отрицания нет, усиленного дважды повторяющейся частицей не (не пейзаж, не краски) и параллельным построением предложений (не пейзаж влечёт меня, не краски жадный взор подметит). Понять это отрицание помогает противопоставление, выраженное союзом А. Оно открывает истину, глубинную сущность красоты божьего мира, освещённого любовью Творца и человека.

Заметно изменяется лексика: автор использует отвлечённые имена существительные (красота, любовь, радость, бытие), которые в этой части стихотворения являются ключевыми. Не случайно их ряд начинается и завершается словом любовь: с точки зрения Бунина, любовь – основа человеческой души, смысл жизни, бытия.

С помощью наречий со значением места (повсюду, везде), ряда однородных обстоятельств места (в лазури неба, в птичьем пеньи, в снегах и вешнем дуновеньи), метафоры разлита (слово употреблено в переносном значении: «распространить во все стороны, по всему пространству») создаётся образ мира, огромного, многообразного, бесконечного, возникает ощущение гармонии, полноты жизни.

В пятой строфе обретает законченность образ неба как воплощение вечной красоты. Он раскрывается с помощью метафоры лазурь неба (устар., высок.; лазурь обозначает «светло-синий цвет, синева»).

Метафоры светит любовь, разлита, упиваясь красотой (слово книжн., употреблено в переносном значении – «наслаждаться до упоения»), яркий эпитет жадный (взор) («неудержимый в стремлении удовлетворить желания») передают душевное состояние героя.

Шестая строфа завершает размышления лирического героя, поэтому не случайно начинается присоединительным союзом И. Утверждение красоты, любви, гармонического единства с миром выражают два ряда ключевых слов (божий мир – пейзаж – бытие – мир; любовь – радость – бытие – красота – любовь), слившихся для лирического героя в понятия «мир» и «любовь».

Краткий анализ стихотворения Бунина «Еще и холоден и сыр…»

Прекрасное стихотворение “Ещё и холоден и сыр” Бунина Ивана Алексеевича написано в 1921 году, то есть относится к раннему периоду творчества. Это чудесное произведение отражает тогдашнее мировоззрение поэта: восторженное и романтическое, наполненное юношеским восхищением. Творец преклоняется перед совершенством мира и стремится выразить это преклонение с помощью поэзии.

При изучении его на уроке литературы в классе следует также обратить внимание на то, что в период написания поэт жил в Одессе, у тёплого Черного моря. Он как будто сам удивляется, почему типичная русская равнина ему милее ласковых волн – и это удивление вложено в текст стихотворения Бунина “Ещё и холоден и сыр”. Оно наполнено ощущением надежды, а благодаря простоте ритма и рифмы учить его – одно удовольствие.