- Анна Ахматова ~ И мальчик, что играет на волынке… - 05.10.2025

- Анна Ахматова ~ Июль 1914 - 19.08.2025

- Анна Ахматова ~ Биография русской поэтессы Анны Ахматовой (1889-1966) (три варианта) - 19.08.2025

Памяти друга

Анна Ахматова

![]() И в День Победы, нежный и туманный,

И в День Победы, нежный и туманный,

Когда заря, как зарево, красна,

Вдовою у могилы безымянной

Хлопочет запоздалая весна.

Она с колен подняться не спешит,

Дохнет на почку и траву погладит,

И бабочку с плеча на землю ссадит,

И первый одуванчик распушит.

Год написания: 1945, 8 ноября

Анализ стихотворения Ахматовой «Памяти друга»

1 вариант

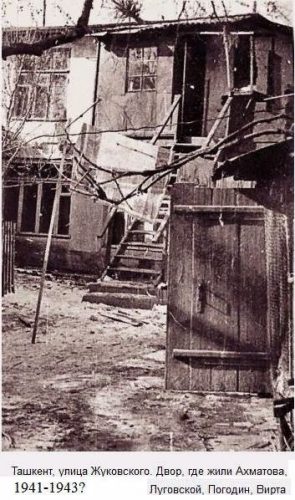

Начало Великой Отечественной войны Ахматова встретила в Ленинграде. Через несколько месяцев врачи настояли на том, чтобы 52-летняя поэтесса отправилась в эвакуацию. Сама того не желая, Анна Андреевна покинула любимый город. За этим последовали ее скитания – из Москвы в Чистополь, затем в Казань. Конечным пунктом невеселого путешествия стал Ташкент. Там Ахматова находилась практически на всем протяжении войны. В Ленинград она вернулась при первой же возможности – в мае 1944 года, спустя почти четыре месяца после снятия блокады. Страшной войне поэтесса посвятила немало стихотворений. В эвакуации даже вышел ее сборник. Среди произведений на военную тематику – «Памяти друга». Скорей всего, оно не адресовано какому-то конкретному человеку. Добрый друг для Ахматовой – любой, кто защищал родную страну от немецко-фашистских захватчиков.

При этом рассматриваемый текст явно перекликается со стихотворением «Заплаканная осень, как вдова…», написанном в 1921 году и посвященном расстрелянному Гумилеву – первому супругу Анны Андреевны. В нем вдовой названа осень. В «Памяти друга» вдовой становится уже весна. Она хлопочет над безымянной могилой. Здесь одновременно могут иметься в виду и неизвестные солдаты, и место захоронения Николая Степановича, которое не выяснено по сей день. Кроме того, не стоит забывать, что Гумилев был воином. После начала Первой мировой войны он добровольцем пошел в армию. Ему довелось повоевать в Польше, на Украине. Поэта удостоили нескольких наград, которыми Николай Степанович гордился.

Большое значение имеет дата написания стихотворения – восьмое ноября – день великомученика Димитрия Солунского по православному календарю. В старинных русских стихах он предстает помощником в борьбе с Мамаем. Ахматова фактически проводит параллель, сравнивая монголо-татарские войска с армией Гитлера. Есть еще один важный момент – в субботу, предшествующую дню святого Димитрия, православные христиане на Руси совершали поминовение всех усопших. Естественно, Ахматова, как человек верующий, не могла об этом не знать. Ее стихотворение – плач по тем, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая родину, отстаивая свободу свою личную и свободу своей страны. Запечатлеть их подвиг в лирике – долг Анны Андреевны как поэтессы и гражданина. Помянуть навсегда ушедших воинов – долг Ахматовой как матери, жены, христианки.

Анализ стихотворения «Памяти друга» Ахматовой

2 вариант

Анна Андреевна Ахматова видела и царскую Россию, и большевицкую. Представитель Серебряного века русской поэзии, она в зрелые годы создала множество потрясающих по содержанию, и емких по форме произведений. Среди них особое место занимает «Памяти друга».

Стихотворение написано в 1945 году, поэтессе исполнилось 56 лет. А. Ахматова прошла в войну череду эвакуаций, довелось ей застать и блокаду Ленинграда, ее сын, арестованный по надуманному предлогу, также попал на фронт. По жанру — патриотическая лирика, по размеру — пятистопный ямб с перекрестной рифмой, без деления на строфы. Рифма открытая и закрытая. Восемь строк, созданных к Дню Победы. Именно так, с большой буквы, пишет она об этом дне. Он «нежный и туманный», без фанфар и громких фраз. «Заря красна» напоминает о пролитой на поле брани крови. В это время даже весна — вдова. Весь мир приходит в себя после тяжелейшего испытания. Даже природа соучаствует в горе людей. Безымянная солдатская могила — в 1945 году еще не позабытая, но раз сегодня сюда никто не пришел — весна, как смиренная вдова, с нежностью и сердечной болью хлопочет, убирая и украшая ее. Еще и потому она вдова, что эти юноши могли бы этой весной начать новую, мирную жизнь. Но их отняли у весны. Поэтесса выбирает образ жены, потерявшей мужа, а не матери. Читатель видит ее на коленях: дохнет на почку, траву погладит. Первую хрупкую бабочку мирной весны она ссаживает на землю уже без опаски. «Одуванчик распушит»: уже не наступит на него сапог, не просвистит мимо пуля, не обагрится кровью земля. Почерневшие от горя люди потихоньку учатся радоваться природе и «запоздалой весне». Повтор союза «и» усиливает экспрессию.

Стихи глагольны: подняться не спешит, погладит, ссадит. Сравнение по типу тавтологии: заря, как зарево. Весна-вдова — метафора. Олицетворения: хлопочет, дохнет, распушит. Датой создания стихотворения является осень, ноябрь, день памяти святого Димитрия Солунского, славного воина. К этому дню всегда бывает приурочена Вселенская родительская суббота — общий поминальный день для всех умерших в сражениях за Родину. Такой день памяти есть только в Русской Православной Церкви, и изначально молились о воинах Куликова поля. Церковь, все живое — скорбит, молится. «Друг» — это каждый погибший. Люди надеются, что теперь, после войны, наступит какая-то совсем другая жизнь.

Победа — время, когда нужно вспомнить не только живых, но и погибших. В своем коротком восьмистишии Анна Ахматова обращается к «Памяти друга».