- Алексей Толстой ~ Сватовство - 22.10.2025

- Алексей Толстой ~ Песня о походе Владимира на Корсунь - 22.10.2025

- Алексей Толстой ~ Бор сосновый в стране одинокий стоит… (+ Анализ) 🌲 - 06.09.2025

«То было раннею весной…»

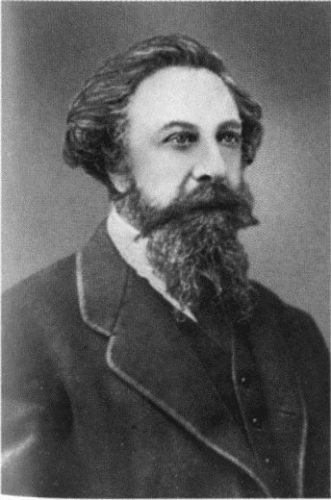

Алексей Толстой

* * *

То было раннею весной,

Трава едва всходила,

Ручьи текли, не парил зной,

И зелень рощ сквозила;

Труба пастушья поутру

Ещё не пела звонко,

И в завитках ещё в бору

Был папоротник тонкий.

То было раннею весной,

В тени берёз то было,

Когда с улыбкой предо мной

Ты очи опустила.

То на любовь мою в ответ

Ты опустила вежды –

О жизнь! о лес! о солнца свет!

О юность! о надежды!

И плакал я перед тобой,

На лик твой глядя милый, –

Tо было раннею весной,

В тени берёз то было!

То было в утро наших лет –

О счастие! о слёзы!

О лес! о жизнь! о солнца свет!

О свежий дух берёзы!

Год написания: Май 1871

Анализ стихотворения Толстого «То было раннею весной…»

Герой толстовской лирики связывает образ воскресающей природы с воспоминаниями о далекой юности. В произведении «Во дни минувшие бывало…» отображается состояние души, которое рождают ощущения первого весеннего тепла. Радостное волнение и веселые мечты молодости, подкрепленные картинами пробуждения живого мира, сменяются грустью, вызванной думами о «былом счастье».

Ретроспективный взгляд на события юности представлен и в стихотворении 1871 г.: изображаемое художественное пространство отделено от позиции лирического субъекта в настоящем.

Первые четверостишия, задающие медитативный тон тексту, посвящены пейзажной зарисовке. Зачин определяет временные координаты лирической ситуации – ранняя весна. Четко выраженная тематика вызывает комплекс природных образов: молодая трава, первая зелень деревьев, полноводные ручьи. Из общего ряда выделяется оригинальный образ раскрывающихся листьев папоротника, метафорически уподобленных завиткам. Здесь же сконцентрированы пейзажные доминанты, структура которых основана на отрицании: весеннее солнце не приносит жары, отсутствуют и громкие звуки пастушьего рожка.

В третьем катрене происходит плавная смена тематики – с пейзажной на любовную. Эффект естественности обеспечивается первым двустишием, содержащим рефрен и строку о «тени берез». Описывая детали природного мира, поэт одновременно указывает на пространственные ориентиры, служащие выразительными декорациями к любовной сцене.

Во второй части текста эмоциональный накал усиливается: приподнятые авторские интонации возрастают до восторженных, выраженных чередой риторических восклицаний. Эпизод насыщен реминисценциями из наследия Гете, который обращался к подобному стилистическому приему, изображая весенний восторг влюбленной души.

Традиционная, несложная на первый взгляд сцена свидания сообщает читателю о деталях психологического портрета молодой пары. Только что прозвучало признание в любви, и на сцене находятся он, вдохновленный, со слезами счастья в глазах, и она, смущенная, но встретившая искренние слова радостной улыбкой.

Оценивая события прошлого, лирический субъект прибегает к формуле «утро наших лет», сопровождая метафору уже упомянутым комплексом восклицаний. Восхищение, самозабвенное умиление дополняют светлая грусть и сожаление о прошедшей весне жизни.

![]()

![]()

Галина Вишневская![]()