- Александр Пушкин ~ Дорожные жалобы (+ Анализ) - 23.12.2025

- Александр Пушкин ~ Предчувствие (Снова тучи надо мною…) (+ Анализ) - 22.12.2025

- Александр Пушкин ~ Моя эпитафия (+ Анализ) - 22.12.2025

«ОСЕННЕЕ УТРО»

Александр Пушкин

![]() Поднялся шум; свирелью полевой

Поднялся шум; свирелью полевой

Оглашено мое уединенье,

И с образом любовницы драгой

Последнее слетело сновиденье.

С небес уже скатилась ночи тень,

Взошла заря, блистает бледный день —

А вкруг меня глухое запустенье…

Уж нет ее… я был у берегов,

Где милая ходила в вечер ясный;

На берегу, на зелени лугов

Я не нашел чуть видимых следов,

Оставленных ногой ее прекрасной.

Задумчиво бродя в глуши лесов,

Произносил я имя несравненной;

Я звал ее — и глас уединенный

Пустых долин позвал ее в дали.

К ручью пришел, мечтами привлеченный;

Его струи медлительно текли,

Не трепетал в них образ незабвенный.

Уж нет ее!.. До сладостной весны

Простился я с блаженством и с душою.

Уж осени холодною рукою

Главы берез и лип обнажены,

Она шумит в дубравах опустелых;

Там день и ночь кружится желтый лист,

Стоит туман на волнах охладелых,

И слышится мгновенный ветра свист.

Поля, холмы, знакомые дубравы!

Хранители священной тишины!

Свидетели моей тоски, забавы!

Забыты вы… до сладостной весны!

Год написания: 1816 г.

Этим стихотворением открывается цикл элегий 1816 г.: «Осеннее утро», «Разлука, Уныние», «Разлука» (Когда пробил последний счастью час…), «Элегия» (Счастлив, кто в страсти сам себе…), «Месяц», «Певец», «К Морфею», «Любовь одна — веселье жизни хладной…», «Подражание» (Я видел смерть…), «Желание», «Друзьям», «Элегия» (Я думал, что любовь погасла навсегда…), «Наслажденье», «Пробуждение», «К письму».

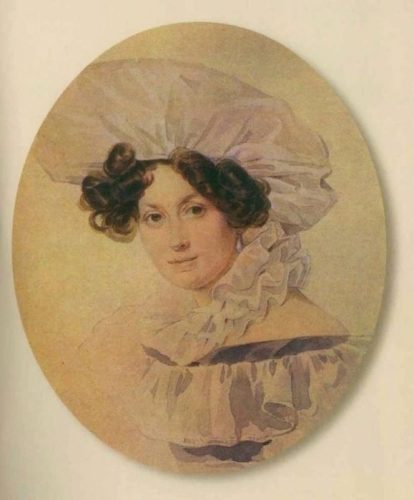

Вдохновительницей этих элегий была Екатерина Павловна Бакунина (старшая сестра товарища Пушкина по лицею; предмет юношеской любви поэта). Она же воспета в стихотворении 1815 г.: «Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался…» и, вероятно, в стихах «К ней», «Окно» и «Надпись к беседке» (1816).

Екатерина Бакунина

Екатерина Бакунина

Примечания

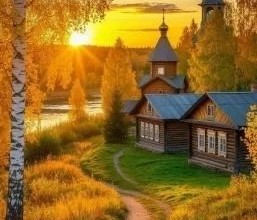

ОСЕННЕЕ УТРО. При жизни Пушкина не печаталось. Элегия вызвана воспоминаниями о Бакуниной, проводившей в 1816 г. лето в Царском Селе.

“Как она мила!” – воскликнул Пушкин, впервые увидев сестру своего лицейского товарища, Екатерину Бакунину. Девушка, поразившая пылкое воображение юного поэта, долгое время была его музой. Невозможно читать стих “Осеннее утро” Пушкина Александра Сергеевича и не восхищаться силой описания первой романтической любви. Стихотворение было написано в 1816 году. К этому времени характер лирики поэта серьезно изменяется, он обращается к жанру элегии. С Е.П. Бакуниной, сестрой Александра Бакунина, Пушкин впервые встретился на одном из лицейских балов. По воспоминаниям товарища поэта, С.Д. Комовского, его увлечение было платоническим. Екатерина Бакунина с высоты своих двадцати лет, смотрела на семнадцатилетнего юношу, как на ребенка.

Текст стихотворения Пушкина “Осеннее утро” включает в себя литературные штампы того времени. Юный поэт, пытаясь отыскать следы своей музы в царскосельских лесах и рощах, сетует не только о том, что его чувства не находят отклика в душе любимой. Он прощается с молодостью, ощущает, как созвучно засыпающей природе угасает его душа, познавшая горечь и боль. В этом произведении четко слышны философские нотки. В опустелых дубравах “день и ночь кружится мертвый лист”, на “нивах пожелтелых” стоит густой туман. Но если осень ассоциируется у молодого Пушкина со смертью, то “сладостная” весна – символ воскресения. Лирический герой живет ожиданием новой встречи с любимой.

Анализ стихотворения Пушкина «Осеннее утро»

1 вариант

Элегические мотивы, возникающие в пушкинском творчестве последних лицейских лет, обусловлены автобиографическими причинами. Юный автор был неравнодушен к Екатерине Бакуниной, сестре одного из товарищей по учебе, семья которого недолгое время проживала в Царском Селе. Произведение, датированное 1816 г., отражает чувства влюбленного юноши, пережившего отъезд Бакуниных в столицу, пришедшийся на осень того же года. Это событие вдохновило поэта и на создание «Разлуки» («Когда пробил последний счастью час…»), герой которой не может избавиться от уныния и «губительной скуки».

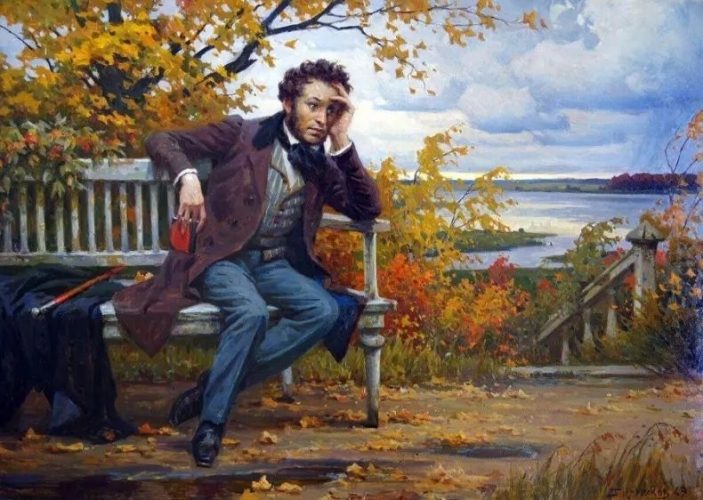

Пейзажные картины, которыми изобилует анализируемое стихотворение, наделены психологическим подтекстом: следуя законам жанра, они неотделимы от внутреннего состояния субъекта речи. Поля и деревья, опустошенные «холодной рукою» властной осени, поредевшие леса, усыпанные «мертвым» листом, туманные нивы, порывистый ветер — природная зарисовка оставляет печальное впечатление.

Важное значение отведено мотиву тщетных поисков возлюбленной. Герой с уверенностью сообщает о безрезультатности мероприятия: следов «прекрасной» нет на берегу, на звук ее имени откликается лишь лесное эхо, метафорически отождествленное с «гласом уединенным», «несравненный» лик не отражается в струях ручья.

Утренние грусть и апатия лирического «я» объясняются отрицательными результатами розысков, к которым покинутый влюбленный пришел накануне. Интересно, что в зачине настроение субъекта речи противопоставлено оживлению природного мира, связанному с восходом солнца. Бледное сияние дня контрастирует с «глухим запустеньем», царящим в душе, беспощадная реальность — с целительным воздействием сна-мечты.

Осмысливая личные переживания, герой моделирует еще одну антитезу: горестная осень, символизирующая депрессивное настоящее, противопоставлена многообещающему будущему, связанному с образом «сладостной весны». Безотрадную атмосферу элегической печали разбавляют оптимистичные ноты надежды на грядущие перемены.

Стихотворный текст завершается эмоциональным обращением к полям, лесам и холмам. Подвергнувшись персонификации, перечисленные природные образы приобретают важный статус хранителей тишины и свидетелей минувшего счастья. Прощаясь с ними, герой рассчитывает на радостную встречу весной, после долгожданного возвращения любимой.

Анализ стихотворения «Осеннее утро» Пушкина

2 вариант

В элегии «Осеннее утро» семнадцатилетний Пушкин с восторгом и печалью описывает свою первую серьезную влюбленность.

Стихотворение создано осенью 1816 года. По жанру – любовная лирика. По размеру – пятистопный ямб со свободной строфой. Скорее всего, посвящено фрейлине Екатерине Бакуниной, чей брат учился в Лицее в одно время с Пушкиным. Влюблены в нее были многие. Лето того года девушка провела в Царском Селе, а осенью уехала в столицу.

Лирический герой – сам автор.

Тема: любовь.

Идея: надежда на встречу. Красавица была постарше поэта, поэтому лицеист счастлив, уговорив ее на несколько свиданий. Слово «любовница» здесь употреблено в смысле «возлюбленная»: это чувство было романтическим, безответным.

Стихотворение сентиментальное, восторженное, лексика высокопарная. В разлуке с «милой» ему дорого все, что с ней связано. «Поля, холмы, дубравы» помнят, как он был здесь счастлив. «Свирель» здесь символ и поэзии, и идиллии. Природа «хладеет», умирает, но его любовь жива. Он верит, что увидит девушку новой весной (это время года в поэзии и жизни неразрывно связано с любовью). Герой готов преданно ждать ее. Впрочем, слово свое он не сдержал.

В стихе множество инверсий, что придает ему звучности, лиричности.

Эпитеты: образ незабвенный, последнее сновиденье, священной тишины.

Эпифора: сладостной весны.

Олицетворения: бледный день, осени рукою.

Повторы, обращения.

Задумчивые, горестные многоточия к финалу сменяются пылкими восклицаниями.

Осенний пейзаж, смена дня и ночи созданы рукой мастера.

Юношеское произведение «Осеннее утро» Пушкина было впервые опубликовано только после смерти автора.