Николай Алексеевич Некрасов — русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы. Его стихи были посвящены преимущественно страданиям народа, идиллии и трагедии крестьянства.

Некрасов Николай Алексеевич (1821-1878) недавно публиковал

(посмотреть все)

Поэма «Мороз, Красный нос» Некрасова, написанная в 1863 году, была посвящена любимой сестре писателя, Анне. В своем произведении Некрасов не изменил столь близкой ему теме и описал тяжелую жизнь крестьян с их незамысловатыми радостями и горестями, каторжным трудом и мимолетным отдыхом.

Краткое содержание «Мороз, Красный нос» 1 вариант

Николай Некрасов

8 минут

Читать поэму «Мороз, Красный Нос» полностью

Место и время действия

События поэмы происходят в середине XIX столетия в неназванной русской деревне.

Главные герои

Дарья – молодая женщина, трудолюбивая, терпеливая, мать двоих детей, вдова.

Другие персонажи

Прокл – муж Дарьи, кормилец, умерший от сильного переохлаждения.

Родители Прокла – пожилые люди, у которых умер единственный сын, их надежда и опора.

Маша и Гриша – маленькие дети Дарьи и Прокла, ставшие круглыми сиротами.

Краткое содержание

Часть первая. Смерть крестьянина

Главы 1–5

Старые сани с гробом застряли в сугробе, и старуха пытается их высвободить. Она везет их домой, в бедную крестьянскую избу, где лежит покойник Прокл – глава семейства. Его маленькие, несмышленые дети шумят, а жена Дарья, тихонько рыдая, сшивает «на саван куски полотна».

Судьба простой русской женщины незавидна: обвенчаться с рабом, «быть матерью сына раба» и до самой смерти быть покорной рабу. С течением времени все меняется, и лишь «суровую долю крестьянки» никто не в силах изменить.

А между тем «в русских селеньях» есть немало прекрасных женщин – красивых, трудолюбивых, жалостливых, терпеливых, способных с большим достоинством переносить все тяготы судьбы.

Главы 6–10

За четыре версты от села находится церковь. Рядом с ней отец Прокла выбирает место для могилы: «чтоб крест было видно с дороги, чтоб солнце играло кругом». Старику тяжело копать мерзлую землю, но он не останавливается. Завершив работу, он в печали возвращается домой.

По дороге старик догоняет свою жену, которая на санях везла гроб сыну. Внезапно перед супругами появляется «старинный знакомец Пахом» – блаженный, который успокаивает стариков тем, что Прокл уже отмучился в этой жизни.

Вернувшись домой, старики отправляют внуков – Машу и Гришу – к соседям, и принимаются готовить усопшего сына в последний путь. На родительские «рыданья и стоны» собираются соседи, чтобы в последний раз проститься с Проклом. «Всю ноченьку, стоя у свечки», дьячок читает молитвы над телом покойного.

Главы 10–15

Следующим утром «без лишних речей, без рыданий покойника вынес народ». В запряженных санях стоит верный Савраска, которого Прокл купил еще жеребенком. Вместе с хозяином конь тяжело трудился и зимой, и летом, и теперь ему предстоит послужить Проклу в последний раз.

Именно Савраска стал невольным свидетелем того, как хозяин, полдня простоявший в сугробе, а затем трое суток шагавший за подводой, сильно заболел. Прокл «на срок торопился до места доставить товар», когда же вернулся домой, сразу слег. Ни горячая баня, ни ледяная прорубь, ни настойки ворожей не смогли вернуть ему здоровья. Дарья отправилась «в монастырь отдаленной» за исцеляющей иконой, но к ее возвращению Прокл умер.

Небольшая похоронная процессия отправляется в путь. Соседям жаль Дарью и маленьких сироток, которых после смерти кормильца ждут «черные дни». Вернувшись после похорон, Дарья хотела было приласкать детей, но изба не топлена, и несчастная женщина отправляется «в лес, по дрова».

Часть вторая. Мороз, Красный Нос

Главы 16–24

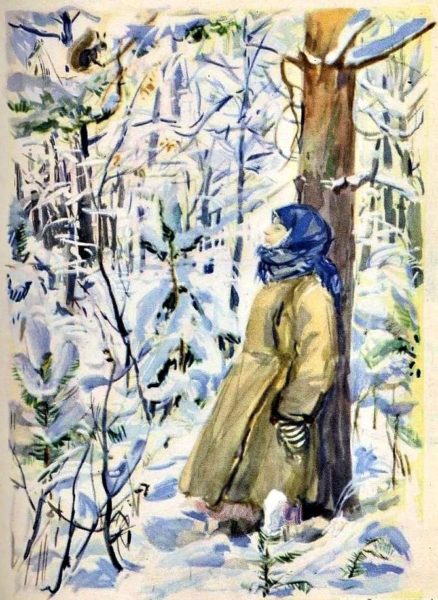

В лесу тихо и уныло, ослепительно сверкает снег, все навевает «мертвый, могильный покой». Дарья дает волю своему горю и принимается рыдать: здесь никто ее не услышит. Наплакавшись, молодая вдова начинает рубить и колоть дрова. Она не перестает думать об умершем муже, с которым мысленно ведет диалог.

Женщина понимает, что теперь вся тяжелая работа, которую они делили пополам с Проклом, ляжет на ее плечи. Она переживает и за детей, оставшихся без главного защитника.

Главы 25–28

Дарья вспоминает, как ночью одна отправилась в монастырь, чтобы принести к умирающему мужу чудотворную икону. Ей пришлось отдать все скромные сбережения, которые «по копейке, по грошику медному» они собирали с Проклом, но икона не исцелила мужа. Дарье было горько, ведь Богородица помогла многим людям, и только ее семью обошла своей милостью.

Главы 29–36

Дарья нагружает полный воз дровами и собирается уже в обратный путь, но вновь погружается в печальные думы. Тем временем «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои». Заметив Дарью, он принимается петь удалую, хвастливую песню о своем могуществе и несметных богатствах.

Мороз трижды спрашивает молодую женщину, теплой ли ей. Дважды она отвечает, что тепло, хотя с каждым разом мороз все больше крепчает, а она «сама холодеет, дрожит».

На третий раз «седой чародей» оборачивается Проклом и принимается целовать Дарью «в уста ее, в очи и в плечи». Женщине становится удивительно легко и хорошо, блаженная улыбка играет на ее лице. Она уже холодеет, но ей снится жаркое лето, счастливые родители, муж, дети. У Дарьи под сердцем бьется дитя, и жизнь обещает быть долгой и радостной.

У вдовы исчезают с лица «последние признаки муки». Белка осыпает ее сверху снегом, но Дарья никак не реагирует – она потихоньку застывает «в своем заколдованном сне»…

Заключение

В центре поэмы – образ настоящей русской женщины, чей дух не сломить никакими невзгодами. Писателем сделан акцент и на трагедии многих крестьянских семей, потерявших кормильцев.

После ознакомления с кратким пересказом поэмы «Мороз, Красный нос» рекомендуем прочесть произведение Некрасова в полной версии.

Мороз, Красный нос. Некрасов Н.А, (Есть женщины в русских селеньях)

2 вариант

Тема поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» достаточно определенна, для поэта она является одной из основных в его творчестве – это сфера жизни, быта и бытия простого народа, крестьян, их счастья и несчастий, тягот и радостей, тяжелой работы и редких минут отдыха. Но, пожалуй, более всего интересовал автора именно женский характер. Эта поэма целиком посвящена русской женщине – такой, какой видел ее поэт. И здесь сразу вспоминается стихотворение Некрасова «Вчерашний день, часу в шестом…», в котором он называет свою Музу «родной сестрой» крестьянки, тем самым навсегда определив свою приверженность этой теме.

«Мороз, Красный Нос» – поэма о героизме и силе женщины, проявленных в единстве с природой и в противостоянии ей. Произведение основано на глубоком, детальном знании крестьянского быта. В центре поэмы – женщина во всех ее ипостасях: «баба», «красивая и мощная славянка», «матка» и, наконец, «женщина русской земли». Поэт рисует национальный тип, поэтому жизнь в поэме так значима, а смерть приобретает значение подлинной трагедии.

Героиня – «величавая славянка», во внешнем облике которой воплотились народные представления о настоящей красавице:

Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц, –

Их разве слепой не заметит,

А зрячий о них говорит:

«Пройдет – словно солнце осветит!

Посмотрит – рублем одарит!»

Русская женщина у Некрасова обладает настоящим душевным богатством. В ее образе поэтом показан человек высоких нравственных качеств, не теряющий веру, не сломленный никакими горестями. Некрасов воспевает ее стойкость в жизненных испытаниях, гордость, достоинство, заботу о семье и детях. Судьба Дарьи – нелегкая доля крестьянки, которая взяла на себя всю мужскую работу, и от этого погибла. Ее судьба воспринимается как типичная участь русской женщины:

Три тяжкие доли имела судьба,

И первая доля: с рабом повенчаться,

Вторая – быть матерью сына раба,

А третья – до гроба рабу покоряться,

И все эти грозные доли легли

На женщину русской земли.

Забота о семье, воспитание детей, работа по дому и в поле, даже самый тяжелый труд – все это лежало на Дарье. Но она не сломилась под этой тяжестью. Именно этим и восхищается поэт. Он говорит о русских крестьянках, что «грязь обстановки убогой к ним словно не липнет». Такая женщина «и голод, и холод выносит». В ее душе еще остается место и состраданию. Дарья пошла за много верст за чудотворной иконой, которая могла бы вылечить ее мужа.

Правда, Дарья избежала одной из «тяжких доль»: «до гроба рабу покоряться». Ее отношения с Проклом сложились на редкость счастливо. Муж ее любил той сдержанной, несколько суровой любовью, которая характерна для крестьянских семей. В тяжком труде она всегда была ему не просто помощницей, но ровней, верным товарищем. Она была той опорой, на которой крепилась семья. Им с Проклом было даровано счастье растить здоровых детей, мечтать о свадьбе сына. Тяжесть труда искупалась искренними чувствами, взаимопониманием. Но болезнь унесла мужа. Похоронив его, Дарья не сдалась, проливая слезы, постоянно обращаясь к нему, разговаривая, будто с живым, выполняла она еще большую работу, лишь бы только сыты и здоровы были дети. Но судьба‑злодейка предопределила и детям сиротскую долю. Ни в одном жизненном бою не сдалась Дарья, не уступила она и мистической силе. Мороз‑воевода предлагает ей свое царство, «голубой дворец» и вместе с этим спокойствие, забвение от мук, небытие. Но она, замерзая, последним усилием воли воскрешает в памяти всю свою прошлую жизнь, пусть тяжелую и беспросветную, но все же дорогую ей. С той же покорностью, с которой она сносила все удары судьбы, Дарья разговаривает с Морозом. На вопрос его «Тепло ли тебе, молодица?» она трижды отвечает: «Тепло». С ее губ не сорвалось ни жалобы, ни стона.

Идея поэмы в том, чтобы восславить силу русской женщины. Для поэта она идеал красоты внешней: «Красавица миру на диво, Румяна, стройна, высока», идеал поведения, ведь она работящая, строгая, смелая; идеал душевной красоты, материнства, верности, преданности мужу и непокорности тяготам судьбы.

Мороз, Красный нос. Краткое содержание поэмы

3 вариант

1863

В крестьянской избе страшное горе: умер хозяин и кормилец Прокл Севастьяныч. Мать привозит гроб для сына, отец едет на кладбище, чтобы выдолбить могилу в промёрзлой земле. Вдова крестьянина, Дарья, шьёт саван покойному мужу.

У судьбы есть три тяжкие доли: повенчаться с рабом, быть матерью сына раба и до гроба покоряться рабу — все они легли на плечи русской крестьянки. Но несмотря на страдания, «есть женщины в русских селеньях», к которым словно не липнет грязь убогой обстановки. Красавицы эти цветут миру на диво, терпеливо и ровно вынося и голод, и холод, оставаясь красивыми во всякой одежде и ловкими ко всякой работе. Они не любят безделья по будням, зато в праздники, когда улыбка веселья сгоняет трудовую печать с их лиц, такого сердечного смеха, как у них, не купишь за деньги. Русская женщина «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт!». В ней чувствуется и внутренняя сила, и строгая дельность. Она уверена, что все спасенье состоит в труде, и поэтому ей не жалок убогий нищий, гуляющий без работы. За труд ей воздаётся сполна: семейство её не знает нужды, дети здоровы и сыты, есть лишний кусок к празднику, хата всегда тепла.

Такой женщиной была и Дарья, вдова Прокла. Но теперь горе иссушило её, и, как ни старается она сдержать слезы, они невольно падают на её быстрые руки, сшивающие саван.

Сведя к соседям зазябнувших внуков, Машу и Гришу, мать и отец обряжают покойного сына. При этом печальном деле не говорится лишних слов, не выдаётся наружу слез — как будто суровая красота усопшего, лежащего с горящей свечой в головах, не позволяет плакать. И только потом, когда последний обряд совершён, наступает время для причитаний.

Суровым зимним утром савраска везёт хозяина в последний путь. Конь много служил хозяину: и во время крестьянских работ, и зимой, отправляясь с Проклом в извоз. Занимаясь извозом, торопясь в срок доставить товар, и простудился Прокл. Как ни лечили кормильца домашние: окатывали водой с девяти веретён, водили в баню, продевали три раза сквозь потный хомут, спускали в прорубь, клали под куриный насест, молились за него чудотворной иконе — Прокл уже не поднялся.

Соседи, как водится, плачут во время похорон, жалеют семью, щедро хвалят покойника, а после с Богом идут по домам. Воротившись с похорон, Дарья хочет пожалеть и приласкать осиротевших ребятишек, но времени на ласки у неё нет. Она видит, что дома не осталось ни полена дровишек, и, снова отведя детей к соседке, отправляется в лес все на том же савраске.

По дороге через блестящую от снега равнину в глазах Дарьи показываются слезы — должно быть, от солнца… И только когда она въезжает в могильный покой леса, из груди её вырывается «глухой, сокрушительный вой». Лес равнодушно внимает вдовьим стонам, навеки скрывая их в своей нелюдимой глуши. Не отерев слез, Дарья начинает рубить дрова «и, полная мыслью о муже, зовёт его, с ним говорит…».

Она вспоминает свой сон перед Стасовым днём. Во сне обступила её несметная рать, которая вдруг обернулась ржаными колосьями; Дарья взывала к мужу о помощи, но он не вышел, оставил её одну жать переспевшую рожь. Дарья понимает, что сон её был вещим, и просит у мужа помощи в том непосильном труде, который её теперь ожидает. Она представляет зимние ноченьки без милого, бесконечные полотна, которые станет ткать к женитьбе сына. С мыслями о сыне приходит страх за то, что Гришу беззаконно отдадут в рекруты, потому что некому будет за него заступиться.

Сложив дрова на дровни, Дарья собирается домой. Но потом, машинально взяв топор и тихо, прерывисто воя, подходит к сосне и застывает под нею «без думы, без стона, без слез». И тут к ней подбирается Мороз-воевода, обходящий свои владенья. Он машет над Дарьей ледяной булавой, манит её в своё царство, обещает приголубить и согреть…

Дарья покрывается сверкающим инеем, а снится ей недавнее жаркое лето. Ей видится, что она копает картофель на полосах у реки. С нею дети, любимый муж, под сердцем у неё бьётся ребёнок, который должен появиться на свет к весне. Заслонившись от солнца, Дарья смотрит, как все дальше уезжает воз, в котором сидят Прокл, Маша, Гриша…

Во сне она слышит звуки чудесной песни, и последние следы муки сходят с её лица. Песня утоляет её сердце, «в ней дольнего счастья предел». Забвенье в глубоком и сладком покое приходит к вдове со смертью, её душа умирает для скорби и страсти.

Белка роняет на неё ком снега, а Дарья стынет «в своём заколдованном сне…».