- Иван Крылов ~ Откупщик и Сапожник (Басня) - 20.11.2025

- Иван Крылов ~ Тришкин кафтан - 02.09.2025

- Иван Крылов ~ Кукушка и Горлинка - 20.08.2025

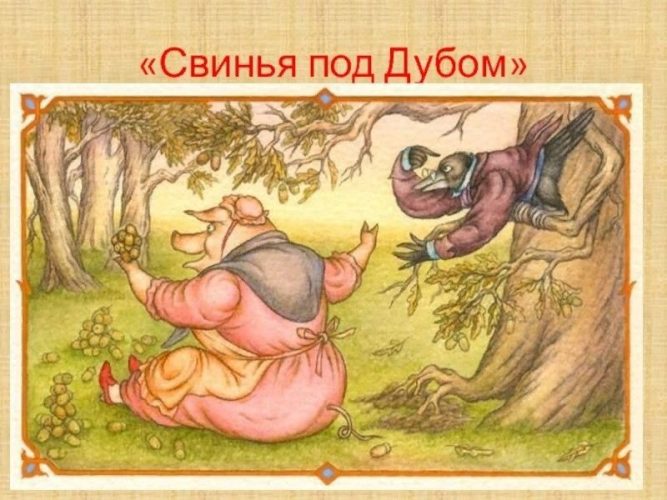

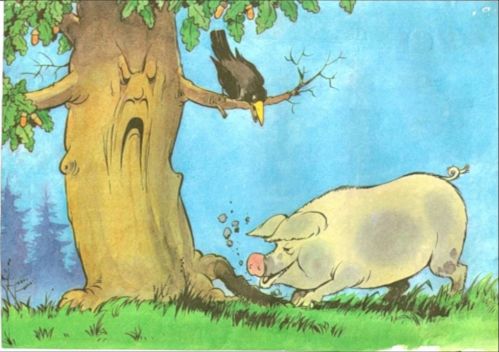

«Свинья под Дубом»

Иван Крылов

Свинья под Дубом вековым

Наелась жолудей до-сыта, до-отвала;

Наевшись, выспалась под ним;

Потом, глаза продравши, встала

И рылом подрывать у Дуба корни стала.

«Ведь это дереву вредит»,

Ей с Дубу ворон говорит:

«Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». –

«Пусть сохнет», говорит Свинья:

«Ничуть меня то не тревожит;

В нем проку мало вижу я;

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;

Лишь были б жолуди: ведь я от них жирею». –

«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут:

«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,

Тебе бы видно было,

Что эти жолуди на мне растут».

––––––

Невежда также в ослепленье

Бранит науки и ученье,

И все ученые труды,

Не чувствуя, что он вкушает их плоды.[1]

Время написания: не позднее 1823 г.

Первая публикация: «Северная пчела», 1825 г., № 5 от 10 января, стр. 3.

«И. А. Крылов. Полное собрание сочинений. Т. 3.» Раздел «Басни. Книга седьмая».

Примечание

[1]По теме близка к басням «Пешеходы и Явор» Эзопа и «Дуб и Свинья» Лессинга (впервые переведена на русский язык в журнале «Детское чтение», 1785, ч. III, с. 128).Крылатое выражение

Свинья под дубом. Синоним ограниченного, неблагодарного и недальновидного человека (ирон., презрит.).

Читать басню «Свинья под дубом» Крылова Ивана Андреевича, датированную 1823 годом, стоит вдумчиво, чтобы лучше понять ее основную мораль. За выдуманным, несколько фантастическим сюжетом и очеловеченными героями в басне всегда скрывается особый смысл.

Представленное произведение знакомит читателей с историей некой Свиньи. Она заботится только о том, чтобы сытно питаться. Наевшись желудей и выспавшись под Дубом, животное вдруг принимается подрывать корни дерева. Свинью не останавливает замечание мудрого ворона о том, что такое поведение вредит Дубу. Она с вызовом отвечает, что ей интересны лишь жёлуди. Для правильного понимания всей истории очень важен момент, когда само дерево вступает в разговор.

Рассказ в басне ведётся так легко и непринуждённо, что воспринимать его очень просто. Увлекательность сюжета позволяет увидеть в описанной истории более глубокое значение и сделать соответствующие выводы. Невежественность, неблагодарность и недальновидность Свиньи точно не помогут ей в дальнейшей жизни. На нашем сайте довольно просто скачать басню полностью или учить онлайн.

Анализ, мораль басни Крылова «Свинья под Дубом»

1 вариант

Басня «Свинья под Дубом» увидела свет в 1825 году, когда Иван Андреевич уже стал мэтром басенного жанра, имел награды за литературные заслуги и публиковался за рубежом. Но это никоим образом не повлияло на тщательность, энергию и внимание, с которыми он работал над словом, что подтверждается сличением и рукописей, и многочисленных изданий.

Развитие сюжета басни происходит в форме беседы трех персонажей – Дуба, Ворона и Свиньи. Такой малоприятный персонаж, как Свинья, стал идеальным воплощением осуждаемых автором недостатков. Образ Ворона, антипода Свиньи – способный к предвидению, вещий символ здравомыслия, но вряд ли его слова производят на героиню хоть какое-то впечатление. Дуб символизирует кормильца, источник благ.

Прелесть и непреходящая ценность басен Крылова – в их своеобразии и живом, цветистом языке. Он доступен даже детям. В тексте имеются архаизм «бранит», разговорное «не будь», «прок» в значении «польза», устаревшее «коль», «когда бы» в значении «если бы» («когда бы вверх могла…»), усечение местоимения «это» – «то», просторечные слова и обороты «с Дубу», «примолвил» в значении «добавил, дополнил», «глаза продравши», «жирею». Они гармонично вплетены в ткань стихотворения и добавляют басне народный колорит.

Частотность глаголов и глагольных форм в небольшом по объему произведении подчеркивает приоритет действия. Поэтому в басне сравнительно мало эпитетов – это «вековой дуб», «ученый труд», «неблагодарная», но имеются длинные ряды однородных сказуемых – «наелась …, выспалась, встала и …подрывать стала», «вижу, не пожалею, жирею», имеется и ряд однородных дополнений – бранит «науку и ученье, и …ученые труды». Среди других средств художественной выразительности: синонимы – «досыта, до отвала», эллипсис – «лишь были б (на нем) желуди», фразеологизм – «век его не будь».

Устаревший оборот «вкушать плоды» употребляется в переносном смысле, в контексте басни он приобретает значение «пользоваться результатами труда». Многочисленные примеры инверсии – «под Дубом вековым», подрывать у Дуба корни стала», «меня то не тревожит», «проку мало вижу я», «лишь были б желуди», «могла поднять ты рыло», «тебе бы видно было» – объясняются в основном необходимостью рифмовки.

Басня «Свинья под Дубом» обличает жадность, воинствующее невежество, неспособность выстроить простейшие причинно-следственные связи, узость кругозора и тупое самодовольство – ведь Свинья не понимает и не хочет понять, что ее кормит именно Дуб. Она видит и понимает исключительно собственную выгоду, жиреет здесь и сейчас, не думая о завтрашнем дне. Свинья буквально не видит дальше собственного носа. Отоспавшись и проголодавшись, она беспечно подрывает Дуб в надежде отыскать присыпанные землей желуди: ее алчность преодолевает здравый смысл.

Мудрый, повидавший жизнь поэт-патриот словами небольшой емкой басни призывает читателей просчитывать последствия своих поступков, какой бы необходимостью они не были продиктованы. Поэтому произведение необычайно актуально и сегодня, когда ради «крупных желудей» находятся желающие подрывать основы государственности, неспособные посмотреть наверх. Или когда бездумно, хищнически расходуются природные ресурсы. Автор подчеркивает, что невежда способен только разрушать, но никогда и ничего не способен создать.

Несмотря на упоминание о науке и ученых трудах, мораль басни гораздо шире. Иван Андреевич призывает уважению чужого труда независимо от того, связан он с наукой или нет. Необразованность, невежество автор приравнивает к серьезному физическому пороку – слепоте, которую человек, не желающий учиться, приобретает добровольно.

Анализ / мораль басни «Свинья под дубом» Крылова

2 вариант

Впервые вниманию читающей публики «Свинья под дубом» Ивана Андреевича Крылова была предложена на страницах «Северной пчелы».

Басня написана примерно в 1823 году. Ее автору в эту пору 54 года, он занимается каталогизацией в Публичной библиотеке, его произведения переводятся на европейские языки, а сам он неоднократно награжден как лучший баснописец страны. Размер традиционен для И. Крылова – ямб, излюбленной рифмовке он также не изменяет: есть и перекрестная, и смежная, и опоясывающая. Произведение нравоучительно, есть в нем и социальная заостренность, сходный сюжет можно отыскать и у Эзопа. Образ Свиньи в народном сознании наделен россыпью отрицательных черт. Итак, «Свинья наелась жолудей» (слово написано в устаревшей орфографии). «До-сыта, до-отвала»: еще один пример устаревшего правописания слов и ударения в них. Следом она еще и «выспалась под ним» (один из типичных для басен И. Крылова приставочных глаголов, придающих особый колорит истории). «Глаза продравши»: просторечие, как и «рыло». Героиня подрывает корни дерева. Вступает второе действующее лицо, Ворон: оно засохнуть может. «Хоть век его не будь»: гипербола. Обнаруживается невежество Свиньи, которая не видит связи между деревом и его плодами, все время роется в земле, не поднимая голову. «Я от них жирею»: налицо животный эгоцентризм. В разговор включается и сам Дуб, наградивший героиню эпитетом «неблагодарная!» Приставочный глагол «примолвил» подчеркивает мудрость векового дерева, достоинство немногих сказанных им слов. «Эти жолуди на мне растут». Кажется, Свинья слышит только саму себя. Чем заканчивается сама история, остается только догадываться. Была ли Свинья пристыжена или пропустила справедливый упрек мимо ушей? Мораль басни переводит конфликт в область широкой метафоры, перенесенной на человеческое общество: невежды так бранят «науки и ученье». А между тем, даже и они пользуются плодами «ученых трудов». Писатель добавляет, что такие люди находятся «в ослепленье», то есть, их можно и пожалеть. Впрочем, если Свиней становится много, то достанется не только Дубам, но и Воронам. И противостоять они этому, похоже, не в силах. Кстати говоря, оба положительных образа басни традиционно ассоциируются с долголетием, мудростью, знанием.

Дидактический посыл «Свиньи под дубом» Ивана Крылова широко используется в отечественной педагогике.