- Сергей Есенин ~ Задымился вечер, дремлет кот на брусе… - 28.12.2025

- Сергей Есенин ~ Лисица (+ Анализ) 🦊 - 28.12.2025

- Сергей Есенин ~ Калики (+ Анализ) - 28.12.2025

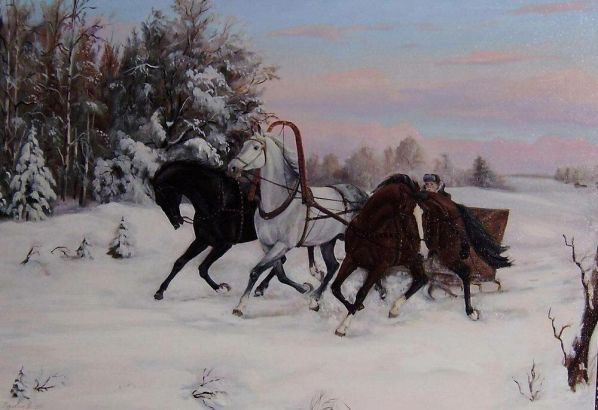

«ПОРОША»

Сергей Есенин

Еду. Тихо. Слышны звоны

Под копытом на снегу.

Только серые вороны

Расшумелись на лугу.

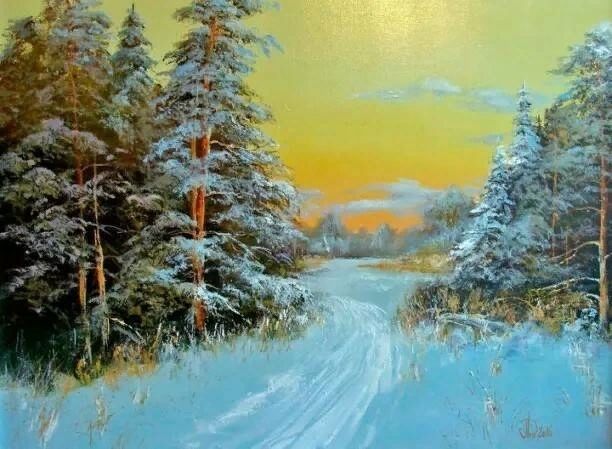

Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна.

Словно белою косынкой

Повязалася сосна.

Понагнулась, как старушка,

Оперлася на клюку,

А под самою макушкой

Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много.

Валит снег и стелет шаль.

Бесконечная дорога

Убегает лентой вдаль.

Дата создания: 1914 г.

Краткий анализ стихотворения Есенина «Пороша»

Пейзажная лирика Сергея Есенина является одним из ключевых моментов в творчестве поэта. Стихи этого автора, посвященные красоте родной природы, наполнены неподдельной нежностью, любовью и восхищением. И это неудивительно, ведь Есенин как никто другой умел не только подметить каждую мелочь в облике обычной лесной опушки, но и при помощи образных и ярких метафор вдохнуть в свой поэтический пейзаж новую жизнь, наполненную собственными ощущениями и переживаниями.

Ранние произведения Есенина, к которым относится стихотворение «Пороша», написанное в 1914 году, словно бы дышат чистотой и свежестью. Поэт не упускает возможности запечатлеть в рифмованных фразах то, что дорого ему с самого детства. Именно в этот период своего творчества автор все чаще и чаще обращается к воспоминаниям, которые представляют совой резкий контраст с неприглядной действительностью. Шумная и суетливая Москва настолько утомляет Есенина, что, оставшись наедине со своими мыслями, он старается вспомнить запах зимнего леса и почувствовать привкус снега на своих губах, чтобы впоследствии передать это в своих стихах.

«Пороша» является не только одним из самых известных произведений пейзажной лирики Есенина, но и раскрывает романтическую натуру поэта. Одинокую сосну он сравнивает с сельской старушкой, которая повязалась белой косынкой снега, а сам лес, заколдованный невидимкой, представляется автору волшебным дремлющим царством, покой которого нарушает лишь звон колокольчика его упряжки. «Скачет конь, простору много. Валит снег и стелет шаль», – в этих фразах заключена необыкновенная умиротворенность и красота. Вместе с тем, Есенин мастерски передает динамику конной езды, которая доставляет ему видимое удовольствие. А бегущая вдаль дорога настраивает на философский лад, заставляя забыть все житейские трудности и неурядицы.

Неудивительно, что Есенин мог часами любоваться природой, черпая в ней не только вдохновение, но и душевное равновесие. За возможность услышать «звоны под копытом на снегу» он готов был отказаться от любых благ цивилизации, богемного общества и славы. И именно стихи о родной природе принесли Есенину известность, так как каждый, кто их слышал, мысленно совершал увлекательное путешествие вместе с поэтом в мир первозданной чистоты, волшебства, безмятежности и покоя, гармоничный и удивительно прекрасный.

Анализ стихотворения «Пороша» Есенина

Сергей Александрович Есенин – признанный мастер пейзажной лирики, который в своих произведениях воспевает красоту родного края. Об этом свидетельствует и стихотворение «Пороша» – образное и лирическое произведение о природе. Предлагаем краткий анализ «Пороша» по плану, который будет полезен при подготовке к уроку литературы в 6 классе.

Краткий анализ

История создания – Стихотворение написано в 1914 году.

Тема стихотворения – Любовь к природе и малой родине.

Композиция – Композиция линейная, стихотворение условно можно разделить на 4 части, каждая из которых состоит из одной строфы. Все они объединены общей темой, но в каждой строфе наблюдается развитие своей небольшой темы.

Жанр – Лирическое стихотворение, относится к виду пейзажной лирики.

Стихотворный размер – Четырёхстопный хорей с перекрестной рифмой.

Метафоры – «заколдован невидимкой», «стелет шаль».

Эпитеты – «серые», «белою», «бесконечная».

Сравнения – «понагнулась, как старушка», «словно белою косынкой» «дорога убегает лентой»,.

Олицетворения – «дремлет лес».«оперлася на клюку»

Инверсия – «повязалася сосна», «скачет конь».

История создания

Произведение принадлежит к раннему творчеству Есенина, когда он только искал свой путь в литературе. Стихотворение написано в 1914 году, во время пребывания молодого поэта в Москве. Этот год для него стал знаковым, поскольку именно тогда появились первые публикации его работ.

Шумная, грязная и суетливая Москва разительно отличалась от умиротворенного спокойствия села Константиново, откуда поэт был родом. Он тосковал по природе, по бескрайним полям и лесам и свою тоску выразил в стихотворении, которое впоследствии стало одним из ярких образцов пейзажной лирики поэта.

Тема

Центральная тема – любовь к природе, ко всему живому, что окружает человека. Природа удивительно многогранна и прекрасна, неважно, дорога ли это вдоль пшеничного поля или густой сосновый бор. Каждая травинка, каждый камушек обладает неповторимым очарованием, и очень важно уметь разглядеть и по достоинству оценить эту красоту, полюбить и оберегать её.

В стихотворении показана ничем не прикрытая радость лирического героя от созерцания зимнего леса, он восхищается природой, воспевает её красоту. Именно она служит источником вдохновения, в ней поэт черпает свои силы.

Однако стихотворение «Пороша» – это стихотворение о любви не только к природе, но и к малой родине. Автор уверен, что только отчий дом, родной край, где человек родился и вырос, способны дарить эмоциональную подпитку и заряжать светлыми, добрыми чувствами. Но, к сожалению, не все способны понять эту истину, и поэт учит получать радость от простых окружающих вещей: дороги, старой сосны, звуков леса, топота лошадиных копыт. В этом и заключается главная мысль произведения – любовь к природе и тонкое её восприятие способно сделать человека мудрее и терпимее.

Композиция

Стихотворение состоит из четырёх строф, которые объединяет тема природы. Однако в каждой строфе раскрывается своя небольшая тема:

В первой строфе читатель знакомится с лирическим героем. Он никак не называет себя, однако можно понять, что он едет на коне. Состояние героя расслабленное, немного сонное. Он наслаждается необычной тишиной: слышен лишь топот копыт и вороний гомон.

Во второй строфе герой наблюдает за зимним, будто спящим, лесом. Он внимательно рассматривает сосну, укрывшуюся под шапкой снега. Преобладает романтическое и мечтательное настроение.

В третьей строфе предстает яркий образ сосны, которую герой сопоставляет с одинокой старушкой. Зимний лес окутан тишиной, которую нарушает лишь настойчивый стук дятла.

В четвёртой строфе передаётся уже не красота природы, а внутренне состояние лирического героя. Дальнюю дорогу он сопоставляет с бескрайними возможностями, которая дарует жизнь, и личной свободой.

Написан стих четырёхстопным хореем, что придаёт стихотворению особую музыкальность и лиричность. Выразительность усиливается за счёт гармоничного сочетания мужской и женской рифм.

Жанр

Это лирическое стихотворение, поскольку очень сильно эмоциональное начало, мы явно видим образ лирического героя. Произведение является ярким образцом пейзажной лирики.

Средства выразительности

Для придания своему произведению максимальной выразительности поэт мастерски использует разнообразные художественные средства. Для создания образа милой и приветливой сосны-старушки применяет такие просторечные формы слов как «повязалася», «понагнулась», «оперлася».

Сравнительные обороты «дорога убегает лентой», «понагнулась, как старушка», «словно белою косынкой» позволяют явственно представить описываемые поэтом пейзажи.

Эпитеты («серые», «белою», «бесконечная»), олицетворения («вороны раскричались», «дремлет лес»), инверсия («повязалася сосна», «скачет конь») и метафоры («заколдован невидимкой», «стелет шаль») придают произведению красочность и образность, с их помощью зимний пейзаж будто «оживает».

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Обзор и анализ стихотворения Сергея Есенина «Пороша»

1. История создания

Есенинское стихотворение «Пороша» очень нежное, красивое и мелодичное. Оно считается одним из лучших образцов пейзажной лирики XX века, в которой явно слышны фольклорные интонации.

Автор написал это небольшое произведение в 1914 году и потому оно относится к раннему периоду творчества Есенина.

Молодой поэт в то время находился в Москве. Большой город одновременно нравился и угнетал суетливостью, грязью. Сергей Александрович скучал по родным рязанским просторам, лесам, заснеженным полям. Все эти чувства и вдохновили его на написание стихотворения «Пороша».

2. Литературное направление

Литературное направление – романтизм, но в нем уже очень явно ощущаются черты имажинизма.

3. Род

Родовая принадлежность произведения – лирика.

4. Жанр

Жанр рассматриваемого стихотворения – пейзажная лирика.

5. Проблематика

Как таковых, никаких проблем автор в своем произведении не затрагивает. Он просто рисует картину умиротворенного зимнего леса, передавая всю свою любовь и тоску по малой родине.

6. Тематика

В произведении поднимается тема родины. Автор с любовью рисует прекрасный пейзаж, характерный его любимой деревне, а точнее, лесу за домами.

Бережное отношение, любование природой составляют основную тему стихотворения.

7. Идея

Автор написал это стихотворение, чтобы излить собственную тоску по малой родине, рассказать, как она прекрасна и неповторима.

8. Пафос

Есенин любуется лесными просторами, в каждой строчке чувствуется восхищение и особенно трепетное отношение к родине.

9. Система образов

Стихотворение – удивительный пример олицетворения пейзажа. Тут не просто образы деревьев или природы в целом, а настоящая волшебная сцена.

Перед нами предстают сказочные герои, оживленные воображением автора: заколдованный невидимкой лес, сосна-старушка, опирающаяся на клюку. Благодаря таким сравнениям стихотворение становится похоже на фольклорное произведение.

10. Центральные персонажи

Центральным персонажем произведения становится сама русская природа, заснувшая зимой. Автор олицетворяет все вокруг, и обычные деревья оживают перед восхищенным взором читателя.

Нельзя забывать и о лирическом герое, который тоже предстает как персонаж произведения. Ведь мы видим все происходящее именно его глазами.

11. Лирический герой

От лица лирического героя ведется повествование. Это он едет на лошади и видит разворачивающуюся вокруг чудесную картину.

Лирический герой здесь – художественная проекция самого Есенина, так как нам сообщаются именно его чувства и особенное восприятие окружающего мира.

12. Сюжет

Автор просто описывает картину зимней природы, хоть и олицетворяет ее при этом. Как такового, сюжета нет.

13. Композиция

Формально стихотворение состоит из четырех частей. В каждом катрене рисуется своя маленькая картинка или деталь общего пейзажа.

Повествование развивается спокойно, линейно, без каких-либо явных композиционных точек.

14. Художественное своеобразие произведения

Стихотворение написано очень живым и невероятно образным, богатым языком. Причем, автор практически не использует высокой лексики. Вся ткань произведения состоит их простых слов, понятных любому человеку.

В этом заключается необыкновенный талант Есенина: суметь обычными выражениями нарисовать поистине волшебную картину.

15. Размер, рифма, строфика

Стихотворный размер – четырехстопный хорей.

Рифмовка перекрестная (АБАБ).

Стихотворение состоит их четырех строф, написанных катренами.

16. Средства художественной выразительности

Практически все стихотворение – олицетворение природы: «дремлет лес», сосна «понагнулась как старушка», снег «стелет шаль».

Встречаются эпитеты: «серые вороны», «белая косынка», «бесконечная дорога».

Автор использует сравнения, причем как явные, так и скрытые: «словно белою косынкой повязалася сосна», «понагнулась как старушка», «бесконечная дорога убегает лентой вдаль».

Для особой напевности, характерной фольклорным произведениям, в тексте присутствует инверсия: «скачет конь», «валит снег».

Метафоры: «дорога лентой», «сказка сна».

17. Значение произведения

Произведение помогает понять, насколько тонко и необычно Есенин воспринимал мир и как глубоко, искренне любил свою родину. Оно является ярким образцом таланта автора – уметь в простом видеть волшебное и очаровывать читателя рисуемыми образами.

18. Актуальность

Каждый человек любит свою родину, и у каждого из нас есть места, особенно дорогие сердцу. Именно поэтому стихотворение актуально и в наше время.

19. Моё отношение

Мне очень нравится это произведение своей красотой и невероятными, даже волшебными образами заснеженного леса.

20. Чему учит

Оно учит любить родные края и уметь видеть сказочное в, казалось бы, простых, обыденных пейзажах.

Рецензия на стихотворение «Пороша» Есенина

Есенин переехал в Москву в возрасте 17 лет. Городская жизнь привлекала скромного деревенского поэта своими безграничными возможностями. Вместе с тем в его душе постоянно накапливалась тоска по родному селу, куда он мог приезжать все реже и реже. Выходом стали воспоминания, которые выражались в стихотворениях. Любовь поэта к родине в раннем творчестве была, в основном, связана с образами русской природы. Эти произведения стали блестящими образцами пейзажной лирики. Одним из таких стихотворений является «Пороша» (1914 г.). Поэт планировал включить его в целый сборник стихотворений для детей «Зарянка», но не смог осуществить этот замысел.

Произведение стало классическим образцом есенинской пейзажной лирики. Его главная особенность – удивительная краткость в сочетании с огромной выразительностью. Есенин изображает простые и знакомые каждому картины. Лирический герой совершает прогулку верхом по зимнему лесу. Его образ лишь угадывается по первому слову («еду»). Нет даже описания чувств и настроения главного героя. Читатель остается с прекрасным пейзажем один на один, ничто не мешает его спокойному созерцанию.

Характерный прием Есенина – создание сказочной атмосферы. Произведение для детей в его понимании всегда должно иметь волшебный характер. Со второй строфы в стихотворение естественным образом вводятся сказочные герои. Лес оказывается «заколдован невидимкой». Старая сосна может быть сравнима с образом самой Бабы-яги, которая «оперлася на клюку». Неожиданно автор вновь возвращает читателя в действительность, замечая на сосне дятла. Это сочетание стирает грань между реальным и сказочным мирами, что облегчает детское восприятие стихотворения.

В каждой строчке ощущается бесконечная любовь автора к родной природе. Эту любовь он стремится передать детям, познакомить их с удивительным миром, находящимся совсем рядом.

Стихотворение завершается картиной раздолья со скачущим конем. Традиционный элемент русского пейзажа – «бесконечная дорога» с непрекращающимся снегопадом. Этот образ символизирует широту русской души, ее необъятность и открытость.

Есенин адресует свое стихотворение не только детям. Познакомившись с городской жизнью, он понял, насколько люди утратили связь со своими корнями. Известно, например, недоумение, с которым встречали «поэтические звезды» крестьянского поэта, обутого в простые валенки. Есенин хотел пробудить в людях если не любовь, то хотя бы интерес к своей родине. Первым шагом на пути к этому он справедливо считал знакомство с прекрасным русским пейзажем.

![]()

![]()

Художник Леднев Александр Алексеевич

Художник Леднев Александр Алексеевич

<=Есенин Сергей Александрович (1895-1925): все стихи здесь=>

![]()