- Сергей Есенин ~ Задымился вечер, дремлет кот на брусе… - 28.12.2025

- Сергей Есенин ~ Лисица (+ Анализ) 🦊 - 28.12.2025

- Сергей Есенин ~ Калики (+ Анализ) - 28.12.2025

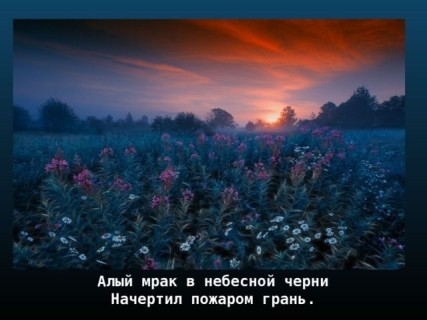

«Алый мрак в небесной черни…»

Сергей Есенин

Алый мрак в небесной черни

Начертил пожаром грань.

Я пришел к твоей вечерне,

Полевая глухомань.

Нелегка моя кошница,

Но глаза синее дня.

Знаю, мать-земля черница,

Все мы тесная родня.

Разошлись мы в даль и шири

Под лазоревым крылом.

Но зовет нас из псалтыри

Заревой заре псалом.

И придем мы по равнинам

К правде сошьего креста

Светом книги голубиной

Напоить свои уста.

1915 г.

Анализ стихотворения «Алый мрак в небесной черни…» Есенина

Лирический герой стихотворения Сергея Есенина «Алый мрак в небесной черни…» — духовный странник, скиталец по земле. Стихотворение начинается с метафор заката и горизонта: «Алый мрак в небесной черни / Начертил пожаром грань». С заката начинается новый церковный день, и герой приходит на вечерню в полевую глухомань. Представление природы в качестве христианского храма — одна из характерных особенностей раннего творчества Есенина.

Во второй строфе поэт очерчивает характер своего героя: «Нелегка моя кошница, / Но глаза синее дня». «Кошница» (корзина) – символ ноши, тяжёлой судьбы в материальном мире. Однако этой тяжести противостоит свобода, выраженная в ясном взоре синих глаз лирического героя. Им движет убеждение о родстве всего в мире: «Знаю, мать-земля черница, / Все мы тесная родня». Эта цельность возможна для христианина — Есенин намекает на это, превращая землю в монахиню («черницу»), а природу — в православный храм.

В третьей строфе поэт создаёт образ духовного странничества: «Разошлись мы в даль и шири / Под лазоревым крылом. / Но сзовёт нас из псалтыри / Заревой заре псалом».(Пс.138:2; Пс.138:9; Пс.138:10; Пс.62:2; Пс.62:3; Пс.21). Странники в этих строках подобны апостолам, которые «изшедше проповедаша всюду» (Мк. 16:20) под «лазоревым крылом» — Бог распростёр над своими апостолами крылья Святого Духа — как покров Богородицы, благословляя своих сыновей.

Духовные люди связаны лучами-нитями веры, «заревым псалмом». Свет истины объединяет их воедино: «И придём мы по равнинам / К правде сошьего креста / Светом книги голубиной / Напоить свои уста». «Соший крест» — крест земледельца. Соединение понятий «соха» и «крест» намекает на сближение слов: «крестьянин» — «христианин». Образ духовного странника у Есенина связан с крестьянами, людьми земли.

«Голубиной» в духовных стихах калик называется книга, хранящая в себе тайну происхождения мира и человека, устройства Вселенной. В стихотворении «Алый мрак в небесной черни…» эта книга является образом непостижимой Истины, земным отражением которой является «соший крест» — труд и служение Богу на земле-чернице.

История создания

Стихотворение «Алый мрак в небесной черни» датируется по первой публикации — 1915 годом. Со временем Есенин переработал текст заключительной строфы, что изменило смысл произведения. Главной стала мысль о «правде сошьего креста», о возможности постичь истину, познать тайну чрез свет Голубиной книги. «Соший крест» Есенина – антитеза блоковскому трагическому символу «розы и креста». Появлению этих образов способствовало усиливавшееся в тот период воздействие на Есенина Н.А. Клюева, который тогда много писал об «избяном рае» и крестьянской жизни как воплощении непреходящих, извечных ценностей, о крестьянском труде как своего рода молитвенном служении и ритуальном действе («Рыжее жнивье — как книга…» и др.).

Голубиная книга — один из наиболее часто распевавшихся каликами духовных стихов. В нём рассказывалось, как по Божьему соизволению выпала Голубиная книга, в которой открылась тайна происхождения мира и человека, всего земного и небесного установления. О Голубиной книге пишет Есенин в «Ключах Марии».

Отношение Есенина к вере

Проблема религиозных взглядов Есенина часто вставала перед исследователями и по сей день является нерешённой. Поэт сам не раз писал, что не верил в Бога. Богоборческие мотивы в некоторых произведениях Есенина также говорят в пользу его атеизма.

Однако в произведениях автора нередко появляются аллюзии на Священное писание. Особенно часто поэт использует их в раннем своём творчестве, которое отражает его крестьянское мировидение – синкретичное, не разделяющее мир Библии и повседневную реальность. Юный автор писал: «Христос для меня совершенство. Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха: что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одарённого светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему». Поэт обходит вниманием Божественность Христа, делая акцент на любви к ближнему. Также в молодости Есенин мечтал о единстве всего человечества («все люди – одна душа») и в ранних своих стихах воплощал идею совершенного мира, связанную с христианским идеалом незримого Божьего Града.

Хотя Есенин и писал о своём неверии, поддавшись идеологической пропаганде, но евангельскую заповедь о любви к ближнему он пронёс через всю жизнь. Во время гражданской войны, когда другие писатели призывали стрелять и не отступать, Есенин писал, что лучше умереть, чем: «с любимой поднять земли / В сумасшедшего ближнего камень».

В своём позднем творчестве поэт отходит от явного использования христианской символики. По словам литературного критика Г. Покровского: «Внутренняя религиозность, принявшая более тонкие и неясные формы, у него осталась. Мистику, вскормленную народной религией, он пронёс через бури революции и незаметно вкрапливает её тончайшие формы в безобидные, красивые, нежные стихи».

Краткая биография русского поэта классика Сергея Есенина

Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в с. Константиново Рязанской губернии в семье крестьянина. Учился Есенин в местном земском училище (1904-1909), затем до 1912 года — в церковно-приходской школе. В 1913 году поступил в городской народный университет Шанявского в Москве. Впервые стихотворения поэта были опубликованы в 1914 году.

В Петрограде Есенин читает свои стихи Александру Блоку и другим поэтам. Сближается с группой «новокрестьянских поэтов», и сам увлекается этим направлением. После публикации первых сборников («Радуница»,1916 г.) поэт получает широкую известность. Начиная с 1914 г. Сергей Александрович печатается в детских изданиях, пишет стихи для детей. К нему приходит настоящая популярность, его приглашают на различные поэтические встречи.

В 1918-1920 годах Есенин увлекается имажинизмом, выпускает сборники стихов: «Исповедь хулигана» (1921), «Трерядница» (1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» (1924).

Был женат трижды. Первый брак заключён с актрисой Театра В. Мейерхольда Зинаидой Райх. Второй — с американской танцовщицей-босоножкой Айседорой Дункан, с которой он путешествует по Европе.

Осенью 1925 года поэт женится на внучке Льва Толстого — Софье Андреевне Толстой. Депрессия, алкогольная зависимость, давление властей послужили причиной лечения поэта в психоневрологической клинике.

В конце декабря 1925 года, после побега из клиники, Есенин приезжает в Ленинград. 28 декабря поэта обнаруживают мёртвым, повесившимся в номере гостиницы «Англетер». Исследования последних лет считают самоубийство Есенина инсценировкой давно уже следивших за поэтом сотрудников НКВД.