Нобелевская речь Ивана Алексеевича Бунина

Ваше Высочество, Милостивые Государыни, Милостивые Государи.

9 ноября, в далёкой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской Академии. Я был бы неискренен, ежели б сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я всё-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, — совсем нет! Однако твёрдо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок из Стокгольма в Грасс дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учреждённая вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили её изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Несомненно, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, ещё раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий религиозный культ Швеции.

И ещё несколько слов — для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня ценю ваш королевский дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского Королевского Дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его величество король, король-рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием Шведской академии, выразить ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства».

Андрей Седых. Воспоминания об Иване Бунине

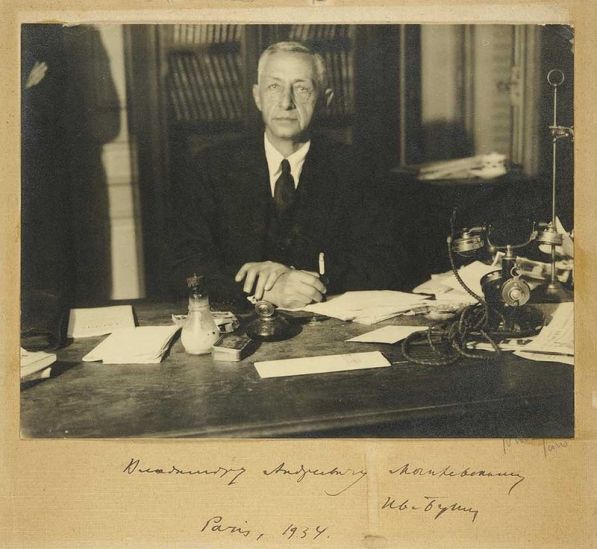

Согласно данным Википедии, именно журналист Андрей Седых сопровождал Ивана Бунина в Стокгольм на церемонии вручения ему Нобелевской премии по литературе. Он добросовестно исполнял обязанности секретаря, неся ответственность за организацию гостиничных номеров, интервью, то есть стопроцентно регламентировал время и пространство Ивана Алексеевича. Помимо этого практически каждый вечер Седых проделывал кропотливую работу — читал письма, приходившие в Бунину со всех континентов, создавал ответы на них, а также ставил автографы вместо писателя там, где это требовалось. Один Бунин физически не мог проделать такой колоссальный труд, тем более испытывая ограничения во времени, поэтому Седых из своего дома мчался в отель «Мажестик», в котором остановился Бунин после вручения премии и несколько часов напряжённо работал с корреспонденцией благодарных читателей, а также без устали встречал посетителей, поклонников творчества писателя. По этой причине у Андрея Седых в личном архиве скопилось более ста писем Бунина, а также образцы корреспонденции некоторых известных литераторов русского зарубежья, из которых можно отметить Марка Алданова, Дмитрия Мережковского и Куприна. Впоследствии вся эта обширная коллекция была передана хранителем в библиотеку Йельского университета.

Иван Бунин на вручение нобелевской премии

Иван Бунин на вручение нобелевской премии

9 ноября 1933 года, Иван Алексеевич Бунин был удостоен Нобелевской премии по литературе. Это был первый русский нобелиат.

После Бунина Нобелевской премией наградили Бориса Пастернака (1958), Михаила Шолохова (1965), Александра Солженицына (1970) и Иосифа Бродского (1987). Впрочем, Борис Пастернак из-за идеологического давления на него в СССР от главной мировой литературной награды был вынужден публично отказаться. 29 октября 1958 года он отправил в Нобелевский комитет телеграмму: «В связи со значением, которое придает Вашей награде то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ».

В день, когда в Стокгольме было объявлено о присуждении Бунину Нобелевской премии, писатель отправился в местный кинотеатр в Грассе. В день объявления лауреата он сильно волновался и предоставил получить (или не получить) известие о присуждении премии своим домочадцам.

На Нобелевскую премию его номинировали четыре раза: в 1922, 1926, 1930 и 1933 годах. Это обычная практика Нобелевской академии, которая работает и по сей день: «помучить» писателя прежде, чем наградить. Это в лучшем случае. В худшем — «помучить» и не наградить. Так было с Владимиром Набоковым, который тоже выдвигался на Нобелевку четырежды, но так ее и не получил. Есть сведения, что член Шведской академии Андерс Эстерлинг был резко против кандидатуры писателя: «автор аморального и успешного романа «Лолита» ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию».

Известно, что выдвижению Бунина поспособствовал прозаик Марк Алданов. В 1922 году он обратился к французскому писателю Ромену Роллану, и тот внес Бунина в список на соискание премии.

До Первой мировой войны на Нобелевскую премию претендовали пятеро русских писателей: Горький, Бунин, Мережковский, Шмелев и Бальмонт. Первым претендентом стал Дмитрий Мережковский (номинация 1914 года). Но главным соперником Бунина был Максим Горький. Однако присудить премию писателю, связанному с большевиками, расстрелявшими последних Романовых, было проблематично. Романовы являлись родственниками шведского короля, который по нобелевской традиции собственноручно вручает премию на торжественной церемонии. И конечно, не случайно все русские кандидаты на Нобеля до войны с Гитлером были политическими эмигрантами. Включая, кстати, и Горького, с 1921 по 1928 год жившего за границей и находившегося в контрах с большевистской властью. И еще большой вопрос: вернулся бы Алексей Максимович в СССР, если бы получил Нобелевскую премию? Но не будем гадать на кофейной гуще.

Так или иначе, премию получил Иван Бунин, и это был безусловно достойный выбор. Даже сам Горький, с 1917 года резко разошедшийся со своим прежним товарищем по писательскому кружку «Среда» и издательству «Знание», уже после возвращения в СССР в своих статьях всегда отмечал огромный талант «белоэмигранта» Бунина как художника слова и советовал молодым советским писателям учиться у него.

Существует легенда, что Дмитрий Мережковский в период длительной канители вокруг присуждения Нобеля русскому писателю предложил Бунину в случае любого варианта награждения поделить премию пополам. Но Бунин высокомерно отказался.

Кстати, получить чек на Нобелевскую премию Бунину было не так-то просто, поскольку денег в доме писателя на тот момент не было. Это подтверждают воспоминания Галины Кузнецовой о том, что Бунин считал, сколько еще остается собрать на поездку в Стокгольм.

После получения премии писателю пришло более двух тысяч писем от русских эмигрантов с просьбой о финансовой помощи. И более половины премии Иван Алексеевич действительно раздал нуждающимся русским.

Сокращенный вариант книги «Далекие и близкие»

9 ноября 1933 года И. А. Бунин сидел на дневном сеансе в кинематографе Грасса. Шла какая-то «веселая глупость» под названием «Бэби», и Бунин смотрел с особенным удовольствием, — играла хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Вдруг в темноте загорелся луч ручного фонарика. Л. Ф. Зуров тронул писателя за плечо и сказал:

— Телефон из Стокгольма. Вера Николаевна очень волнуется и просит поскорее прийти домой.

Первое, что подумал Бунин: жаль, так и не узнаю, что стало с Кисой в конце фильма. Отправились домой. По дороге Бунин начал расспрашивать: что, собственно, сказали?

— Непонятное что-то. Премия Нобеля… Ваш муж…

— А дальше?

— А дальше не разобрали.

— Не может быть. Вероятно, еще какое-нибудь слово было. Например, не вышло, очень сожалею…

Так сразу оборвалась его прежняя жизнь: Бунин получил нобелевскую премию по литературе.

Примерно час спустя я вызвал Ивана Алексеевича по телефону из Парижа. Соединение было плохое, голос звучал глухо и отвечал он на вопросы как-то неохотно, казался растерянным. А через три дня, приехав в Париж, Иван Алексеевич рассказывал мне уже с юмором, как нахлынули в этот вечер в его «Бельведер» журналисты и фотографы, как вспыхивал и ослеплял магний, и как потом газеты всего мира обошла фотография «какого-то бледного безумца». И еще признался он, что в доме в тот вечер не было денег, и нельзя было даже дать на чай мальчикам, приносившим поздравительные телеграммы. Позже, при всякой встрече, мы вспоминали сумасшедшие дни, последовавшие после присуждения премии.

Письма приходили буквально со всех концов мира. Было, конечно, немало странных посланий и просьб о помощи. Сумасшедшая из Дании написала открытку:

— Ради Спасителя, соединяйтесь с Римом! Спасем мир!

Другое письмо вызвало у нас много веселья. Какой-то матрос просил в спешном порядке прислать ему 50 франков и, чтобы расположить к себе лауреата, писал:

— Я уверен, что Бог поможет Вам. Если пришлете мне эти 50 франков, то и на будущий год наверно получите премию Нобеля!

Идея эта так понравилась Ивану Алексеевичу, что 50 франков матросу послали. На деньги были и другие претенденты, действовавшие не таким прямым путем. Через несколько дней в «Нувель Литерэр» появилась довольно ехидная заметка: Бунин, дескать, проявил исключительное благородство и решил разделить свою премию с другим большим русским писателем, Д. С. Мережковским.

Вырезку эту я показал Бунину, вызвав у него нечто вроде легкого апоплексического удара:

— С какой стати? Ни за что!

Всё же я спросил, откуда пошел слух о разделе? И Бунин рассказал, что к нему явился как-то Мережковский и сделал странное предложение: составить у нотариуса договор на случай получения одним из них нобелевской премии. Тот, кому премию присудят, заплатит другому 200.000 франков.

— Я, конечно, наотрез отказался. Глупо делить шкуру неубитого медведя. Да и не нужно мне денег Мережковского!

Н. А. Тэффи пустила по городу остроту: — Нам не хватает теперь еще одной эмигрантской организации: «Объединения людей, обиженных И. А. Буниным».

Обижены были, главным образом, «братья-писатели» на распределение сумм из пожертвованных на это Буниным 100.000 франков. Распределением денег ведал специальный комитет, в котором Бунин не принимал участия.

Не все были на Бунина обижены и не все ему завидовали. Его чествовали — в Театре Елисейских Полей, где В. А. Маклаков говорил, что Бунин «сослужил какую-то службу России». Чествовали на обедах, чествовали в «Мажестике», куда всё время приезжали делегации с поздравительными адресами. Были и непрошеные посетители, о которых рассказал И. А. Бунин в своем предисловии к моей книге рассказов «Звездочеты с Босфора». Секретарь «сколько давал за меня, замученного, бесед со всякими иностранными газетчиками, так решительно расправлялся с грудами писем, что я получал от несметных поздравителей и просителей, так ловко и спокойно выставлял за порог всяких «стрелков», осаждавших меня в «Мажестике»! В те часы, когда он отсутствовал, я часто сидел, запершись на замок, и не даром: бывали «стрелки», обладавшие удивительным нахрапом, анекдотическим бесстыдством. Однажды сидел я вот так, под замком, не отвечая на стуки в дверь. Раздается, наконец, стук настолько крепкий, требовательный, что я подхожу к двери:

— Кто там?

— Отворите, господин Бунин, — отвечает грубый, простонародный бас. — Нам нужен личный разговор по очень важному делу.

— Кому нам?

— Мне и моим товарищам.

— Я нездоров, никого не принимаю, должен лежать в постели.

— Не стесняйтесь, пожалуйста, мы же не дамы.

— Да в чем дело?

— Дело в русской национальной ценности, которую вы обязаны по своему положению лауреата приобрести, чтобы она не попала в руки кремлевских палачей.

— Что за ценность?

— Топор императора Петра Великого. Его личная собственность с государственным сертификатом и приложением печати.

— Вы, кажется, не в своем уме. Какой такой топор? Очевидно, тот самый, которым Петр прорубил окно в Европу?

— С этим не шутят, господин Бунин! — уже с угрозой, с хамской мрачностью возвышает голос мой собеседник за дверью. — Не имеете права шутить. Это священная национальная ценность. И только ввиду этого уступаем всего за пятьсот франков с ручательством…»

Отъезд в Стокгольм был назначен на 3 декабря, но предстояло еще решить один важный вопрос: кто же будет сопровождать лауреата? Долго обсуждали, колебались. В конце концов, поехали: Бунин с Верой Николаевной, Г. Н. Кузнецова и я, в качестве личного секретаря и корреспондента нескольких газет.

…И вот мы уже в «голубом поезде». За зеркальным окном ночь, мрак, огни далеких, убегающих куда-то городов. Радует глаз белоснежное постельное белье, красное полированное и слегка потрескивающее на ходу дерево купе и та особенная ловкость, с которой прилажена каждая вещь в международном вагоне. Ничего на свете Бунин не любил так, как дорогу, эти спальные вагоны, мерный, укачивающий бег поезда вдаль. В эту ночь он почти не спал: всё время выходил на площадку, курил, всматривался в темноту ночи, в заснеженные поля, в темные сосны, мелькавшие вдоль полотна. Поздно ночью пришли немецкие пограничники, конфисковали французские газеты, но увидев портрет Бунина на первой странице «Нувель Литерэр», почтительно козырнули и ушли, не осматривая багажа.

Бунин сказал им вслед на странной помеси французского и немецкого:

— Се gut.

Об этой поездке через гитлеровскую Германию 33-го года теперь тяжело вспоминать. В Гамбурге, где мы провели день, «герр обер» в ресторане отвел гостям почетный столик, на котором стоял флажок со свастикой. Ударники в коричневой форме, в галифе и в сапогах, сновали по скучным гамбургским улицам. На углу, неподалеку от вокзала, мы увидели человека в приличном черном пальто с барашковым воротником. На носу у него дрожало золотое пенсне. Человек этот предлагал прохожим жалкие букеты хризантем. Он, видимо, еще не привык к своему новому ремеслу.

— Вы — еврей? — спросил я его.

Продавец хризантем вздрогнул и молча кивнул головой.

Потом мы ехали через Пруссию, покрытую тонким снежным покровом. Вдоль железнодорожного полотна стояли дети и протягивали руки в гитлеровском салюте.

Ночью, уже на шведском пароме, другой мир и другие люди. Мы ужинали, пили «аквавит» и ели бесчисленные шведские закуски, и когда подали счет, Иван Алексеевич тихонько вздохнул и покорно сказал:

— Жизнь хороша, но очень дорога.

Журналисты встретили Бунина на пограничной станции. Посыпались вопросы, Иван Алексеевич скоро устал, забился в купе, и представители шведских газет занялись своим разговорчивым русским коллегой. Интересовало их, кто представит Бунина королю? По традиции, это делает посол той страны, откуда родом лауреат. Но посол был советский — Коллонтай — я и сказал по адресу этой дипломатки что-то очень нелюбезное. В утренних стокгольмских газетах это превратилось в своего рода политическую сенсацию, и Коллонтай заявила, что она на торжество раздачи премий вообще не явится. Должно быть, этот невольно вызванный инцидент еще более усилил симпатии шведов к Бунину.

В Стокгольм приехали на рассвете. Толпа на вокзальном перроне, «юпитеры» кинооператоров, поднос с хлебом-солью и букеты цветов на руках В. Н. Буниной и Г. Н. Кузнецовой… Через час мы были уже в особняке Г. Л. Нобеля. В окне — канал с темной, свинцовой водой, тяжелая громада королевского дворца и хлопья мокрого, быстро тающего снега.

Бунин стоит у окна и смотрит на набережную. Часы показывают 9. Северный день только начинается, и газовые фонари у дворца еще не потушены, но небо на востоке светлеет, и уже видно, как плывут по каналу крупные льдины.

— Хорошо бы поехать куда-нибудь за город, побродить по снегу, потом зайти в шведский кабачок и выпить стакан горячего пуншу… Что у нас сегодня? Какая программа?

— В 11 часов утра визит в Академию. В час дня завтрак у чехословацкого посланника. В 4.30 чай во французском посольстве. В 10 ужин св. Лючии, который устраивает в вашу честь редакция «Стокгольм Тиндин-ген». Кажется, это всё.

Иван Алексеевич вздыхает и покорно начинает одеваться. Ни сегодня, ни завтра, ни разу до своего отъезда из Стокгольма он не сможет отправиться за город и побродить по свежему, скрипучему снегу, который напоминает ему Россию.

Стук в дверь:

— Герр доктор Седых, вот утренние газеты и почта!

«Доктор» принимается, прежде всего, за письма.

Шведский издатель сообщает, что выпущено новое собрание Бунина в шести томах. Какой-то лесничий, живущий чуть ли не за полярным кругом, на невероятном французском языке просит у Бунина автограф. Приглашение на обед. Три коробки с пилюлями от простуды и просьбой дать похвальный отзыв… Принимаемся за газеты. Большие, кричащие заголовки: «Бунину заказаны 200 книг».

Бунин хватается за голову.

— Милый, кто же им это сказал? А фотография, посмотрите на фотографию: опять это громадное, испуганное, бледное лицо.

— Ничего не испуганное. Лицо римлянина периода упадка Империи.

Фотографии Бунина смотрели не только со страниц газет, но и из витрин магазинов, с экранов кинематографов. Стоило Ивану Алексеевичу выйти на улицу, как прохожие немедленно начинали на него оглядываться. Немного польщенный, Бунин надвигал на глаза барашковую шапку и ворчал:

— Что такое? Совершенный успех тенора.

Должен сказать, что успех Буниных в Стокгольме был настоящий. Иван Алексеевич, когда хотел, умел привлекать к себе сердца людей, знал, как очаровывать, и держал себя с большим достоинством. А Вера Николаевна сочетала в себе подлинную красоту с большой и естественной приветливостью. Десятки людей говорили мне в Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин.

Но это имело и оборотную сторону медали. Программа чествования писателя разрослась необычайно. Приемы следовали один за другим и были дни, когда с одного обеда приходилось ехать на другой. Особенно запомнился вечер св. Лючии. Когда Бунин вошел в зал под звуки туша, тысячи людей поднялись с мест и разразились бурей аплодисментов. Бунин двинулся вперед, по проходу, — овация ширилась, росла. Он остановился и начал кланяться ставшими знаменитыми в Стокгольме «бунинскими» поклонами. Потом выпрямился, поднял руки, приветствуя гремевший, восторженный зал. А навстречу к нему уже шла святая Лючия, разгоняющая мрак северной ночи, белокурая красавица с короной из зажженных семи свечей на голове. Дети в белых хитонах несли впереди трогательные бумажные звезды, и оркестр играл Санта Лючию… Но вот, как-то совсем незаметно, наступил и день торжества вручения нобелевской премии, происходящего каждый год 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Оркестр на вручении Нобелевской премии Ивану Бунину

Оркестр на вручении Нобелевской премии Ивану Бунину

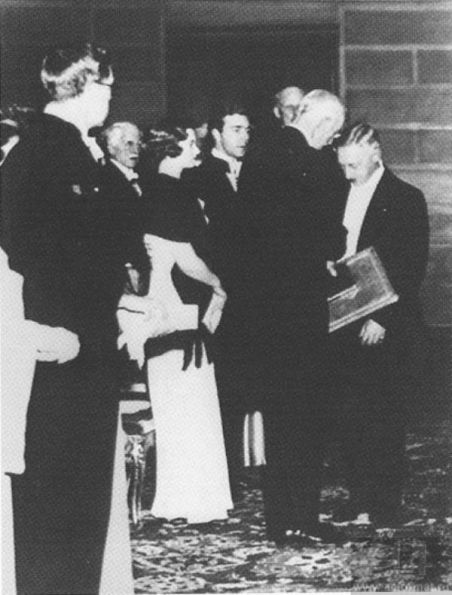

В Концертный зал надо было приехать не позже 4 часов 50 минут дня — шведы никогда не опаздывают, но и слишком рано приезжать тоже не полагается. Помню, как мы поднимались по монументальной лестнице при красноватом, неровном свете дымных факелов, зажженных на перроне. Зал в это время был уже переполнен — мужчины во фраках, при орденах, дамы в вечерних туалетах… За несколько минут до начала церемонии на эстраде, убранной цветами и задрапированной флагами, заняли места члены Шведской Академии. По другой стороне эстрады стояли четыре кресла, заготовленные для лауреатов. Ровно в пять с хоров грянули фанфары, и церемониймейстер, ударив жезлом о пол, провозгласил:

— Его Величество, король!

В зал вошел ныне покойный Густав V — необыкновенно высокий, худощавый, элегантный. За ним шли попарно члены королевской семьи, двор. Снова зазвучали фанфары — на этот раз для лауреатов. Бунин вошел последний, какой-то особенно бледный, медлительный и торжественный. У меня сохранился текст его речи — он работал над ней много часов, переделывал ее, взвешивал каждое слово. Полагалось сказать комплимент королю, поблагодарить Академию, и Бунин хотел сказать нечто большее: подчеркнуть, что нобелевская премия была присуждена писателю-изгнаннику как знак совершенной независимости, как символ уважения свободы совести и свободы мысли. Это был, в известной степени, и акт политический. Со времени Полтавы и Петра Великого в Швеции недолюбливали всё русское; никогда до Бунина нобелевская премия не была присуждена русскому писателю — не присудили ее ни Толстому, который премии не хотел, ни Горькому, кандидатуру которого тщетно выставляли. Между советским писателем Горьким и свободным эмигрантским писателем Буниным Шведская Академия выбрала последнего — и не потому только, что Бунин-художник стоит неизмеримо выше Горького. Это была своего рода декларация независимости, провозглашение торжества духовной свободы. В 1933 году Шведская Академия дала нобелевскую премию изгнаннику Бунину точно так же, как четверть века спустя она дала ее другому русскому писателю, сохранившему свободу, внутреннему эмигранту Борису Пастернаку.

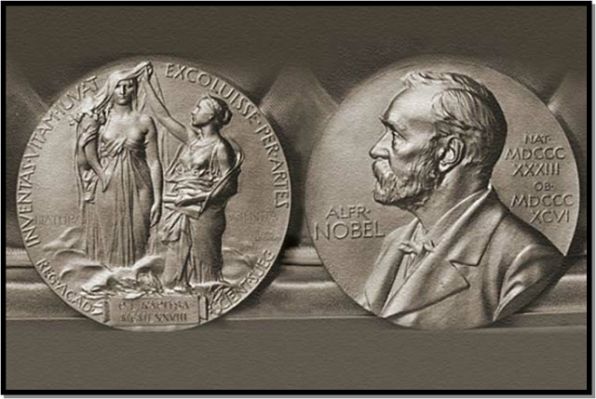

Вручение нобелевской премии Ивану Бунину

Вручение нобелевской премии Ивану Бунину

Чествование награждения Ивана Бунина нобелевской премией

Чествование награждения Ивана Бунина нобелевской премией

В день церемонии вручения И.А.Бунину Нобелевской премии. Стокгольм. 10 декабря 1933 год.

Помню поклон Бунина, преисполненный великолепия, рукопожатие короля и красную сафьяновую папку, которую Густав V вручил Ивану Алексеевичу вместе с золотой нобелевской медалью… Дальше произошел комический эпизод. После церемонии Бунин передал мне медаль, которую я тотчас же уронил и которая покатилась через всю сцену, и сафьяновую папку. Была давка, какие-то люди пожимали руки, здоровались, я положил папку на стул и потом забыл о ней, пока Иван Алексеевич не спросил:

— А что вы сделали с чеком, дорогой мой?

— С каким чеком? — невинно спросил я.

— Да с этой самой премией? Чек, что лежал в папке.

Тут только понял я, в чем дело… Но папка по-прежнему лежала на стуле, где я ее легкомысленно оставил, — никто к ней не прикоснулся, и чек был на месте… Сколько мы потом смеялись, вспоминая этот эпизод, и с каким неподражаемым видом Иван Алексеевич вздыхал:

— И послал же мне Господь секретаря!

Был банкет в Академии, парадный обед в честь нобелевских лауреатов в королевском дворце, еще какие-то нескончаемые приемы.

Последний день в Стокгольме Бунин провел в обществе нескольких русских и французских журналистов, — помню И. М. Троцкого и Серж де Шессена. Осматривали мы все вместе город, любовались быстро замерзающими каналами, новой ратушей, чем-то напоминающей дворец венецианских дожей. В полдень, усталые и озябшие, спустились в погребок «Золотой мир», где когда-то распевал свои баллады шведский национальный поэт Бельман и где до сих пор собираются любители вина и хорошей кухни.

В большом камине пылали березовые дрова, но с морозу захотелось «внутреннего огня». Бунин заказал для всех янтарной шведской водки. Прислуживающая «фрекен» смутилась, взглянула на часы и ушла о чем-то шептаться с хозяином. Прошло минут пять. Водки не подавали.

— В чем дело?

— Господин Бунин, мы очень польщены вашим визитом. Это — большая честь для «Золотого мира». Но подать вам спиртное мы не можем. Сегодня воскресенье. Церковная служба кончается только в час дня. После службы — сколько угодно!

Я не помню, что именно было подано нам в граненых бокалах, но задолго до окончания службы в стокгольмских церквах за столом нашим раздавались взрывы смеха, и Иван Алексеевич говорил:

— Помните, господа, старый русский присказ:

«Вода для рыбы, раков, Вино для женщин и мужчин, А мы, герои, водку пьем!»

И потом, когда мы выходили, Бунин вдруг процитировал «по-шаляпински» слова из «Фауста»:

— …И всё-таки мне кажется, что я пил вино!

Из Швеции в Германию плыли на немецком пароходе. В Берлине мы расстались. Бунины уехали в Дрезден к Ф. Степуну, а я вернулся в Париж — формально мои секретарские обязанности в этот момент закончились, но до конца жизни Иван Алексеевич любил шутливо называть меня своим «секретарем».