- Анна Ахматова ~ И мальчик, что играет на волынке… - 05.10.2025

- Анна Ахматова ~ Июль 1914 - 19.08.2025

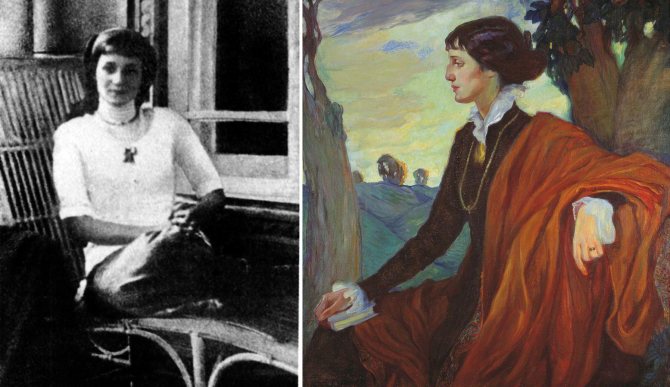

- Анна Ахматова ~ Биография русской поэтессы Анны Ахматовой (1889-1966) (три варианта) - 19.08.2025

Морозное солнце. С парада

Идут и идут войска.

Я полдню январскому рада,

И тревога моя легка.

Здесь помню каждую ветку

И каждый силуэт.

Сквозь инея белую сетку

Малиновый каплет свет.

Здесь дом был почти что белый,

Стеклянное крыльцо.

Столько раз рукой помертвелой

Я держала звонок-кольцо.

Столько раз… Играйте, солдаты,

А я мой дом отыщу,

Узнаю по крыше покатой,

По вечному плющу.

Но кто его отодвинул,

В чужие унес города

Или из памяти вынул

Навсегда дорогу туда…

Волынки вдали замирают,

Снег летит, как вишневый цвет…

И, видно, никто не знает,

Что белого дома нет.

Год написания: Июль 1914, Слепнево

Анализ стихотворения Ахматовой «Белый дом»

Стихотворение «Белый дом» было написано Анной Ахматовой в 1914 году. Оно вошло в книгу «Белая стая», опубликованную в 1917 году издательством «Гиперборей». Впервые же произведение было напечатано в седьмом номере журнала «Голос жизни» в год создания.

В стихотворении шесть четверостиший. Способ рифмования строк – перекрёстный (abab). Размер представляет собой сложное сочетание трёх стоп, среди которых чаще встречаются амфибрахии и хореи. Лирическим героем является сама поэтесса, говорящая от первого лица.

В этом произведении отразилась печаль поэтессы по уходящей эпохе. Первые же строки сообщают читателю о том, что было важно для автора. Мы видим эпитет «морозное солнце», и наша память сразу предлагает продолжить эту неточную цитату словами «день чудесный!». Но вместо милых сердцу картин русских зимних забав мы натыкаемся на вид марширующих солдат. Хотя поэтесса и отмечает, что тревога легка, но по удвоению слова «идут» мы можем понять, что напряжение нарастает.

Вместе с героиней мы следуем в чудесный сад. Для того чтобы передать его великолепие, автор использует выразительные эпитеты и сравнения. Иней предстаёт в виде драгоценной вуали – сверкающей «белой сетки», а лучи закатного солнца благодаря метафоре «малиновый каплет свет» превращаются в струи волшебного вина.

Анафора «Здесь…» связывает два четверостишия, создавая единый портрет старинной усадьбы. Для описания дома у поэтессы также нашлись изящные эпитеты. «Стеклянное крыльцо» – этот изысканный образ снова отсылает нас к «золотому» XIX веку, одновременно напоминая о лондонском Хрустальном дворце, хрустальном гробе из сказки А. С. Пушкина и замке Снежной Королевы из произведения Г. Х. Андерсена. Героиня вспоминает, как она не раз прикасалась к старинному звонку. Здесь стоит отметить игру звуков: в паре слов «звонок-кольцо» из-за удвоения согласного «к», а также благодаря повторам «о», звенящим и щёлкающим «з» и «ц» мы можем услышать голос этого звонка.

К концу стихотворения читателя накрывает ощущение спокойной безысходности. Героиня не может найти здание из своих воспоминаний, но смиряется с этим. Дом словно растворяется, исчезает, и никто не может сказать, был ли он вообще. Представляется, что дом – это метафора ушедшего мира. Монархи, их прекрасные жилища, связанная с дворцовой жизнью культура – всё это теперь только достояние памяти. Поэтесса предполагает, что в «чутких городах», то есть там, где подобные порядки ещё живы, «белый дом» и существует. Но здесь, в стране, находящейся на пороге войны (недаром опять мы видим образ солдат), этой культуре уже нет места.

![]()