- Михаил Лермонтов ~ Слышу ли голос твой (+ Анализ) - 14.10.2025

- Михаил Лермонтов ~ Как небеса твой взор блистает… (+ Анализ) - 14.10.2025

- Михаил Лермонтов ~ Она поёт – и звуки тают… (+ Анализ) - 14.10.2025

«Прощай, немытая Россия»

Михаил Лермонтов

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые, (1)

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

Дата создания: 1841 г.

[1]«Мундиры голубые» – речь идет об офицерах корпуса жандармов.

[2]«Прощай, немытая Россия». Впервые опубликовано (с цензурными искажениями) в 1887 г. в «Русской старине» (№ 12, с. 738–739).

Автограф не сохранился.

Написано, по свидетельству биографов, в апреле 1841 г., перед отъездом Лермонтова из Петербурга на Кавказ.

До нас дошло несколько вариантов текста этого стихотворения в списках, сделанных в разное время П. И. Бартеневым.

В 1873 г. Бартенев, посылая стихотворение П. А. Ефремову, писал: «Вот еще стихи Лермонтова, списанные с подлинника».

При этом сообщался следующий текст:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, послушный им народ.

Быть может, за хребтом Кавказа

Укроюсь от твоих царей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

В 1890 г. Бартенев опубликовал другую редакцию текста (по которой печатается стихотворение в настоящем издании), сопроводив ее примечанием: «Записано со слов поэта современником» (Русский архив, 1890, № 11, стб. 375).

В 1955 г. опубликован еще один вариант текста – список того же Бартенева из архива Н. В. Путяты. В этом списке стих 4 читается: «И ты, покорный им народ». Остальной текст – как в письме Ефремову (подробнее см.: Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка, 1955, т. 14, вып. 4, с. 372–373).

Ту редакцию, где стих 6 читается «Сокроюсь от твоих пашей», есть основание считать наиболее вероятной по смыслу и по форме. Резко обличительное стихотворение Лермонтова, направленное против самодержавно-бюрократического режима России, распространялось в списках и подвергалось многим искажениям.

Год написания: 1841

- I Анализ «Прощай, немытая Россия» Михаила Лермонтова (Вариант 1)

- II Разбор и пояснения к стихотворению «Прощай, немытая Россия» Лермонтова

- III Рецензия на стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия»

- IV Краткий Анализ стихотворения «Прощай, немытая Россия» Лермонтова

- V Михаил Лермонтов ~ «Прощай, немытая Россия» ~ что именно хотел сказать Поэт

- VI «Прощай, немытая Россия…». Писал ли Лермонтов это стихотворение?

- VII «Прощай, немытая Россия» Лермонтов не писал

Анализ «Прощай, немытая Россия» Михаила Лермонтова (Вариант 1)

Творческое наследие великого русского художника слова М.Ю. Лермонтова богато и многообразно. Оно включает в себя и позднее творчество поэта, к которому принадлежит стихотворение «Прощай, немытая Россия». Анализ «Прощай, немытая Россия» Лермонтова предполагает тщательное изучение истории создания этого поэтического творения, его основной темы и сюжетной композиции, образных средств и отклика на это произведение в сердцах современников.

История создания

Литературоведы сомневаются в точной дате создания этого стихотворения. Традиционно годом рождения этих лермонтовских строк называют трудный для поэта 1841 год.

В этот год Лермонтов был отправлен в новую ссылку на Кавказ, пережив несколько трагических для него историй любви. У него были неприятности по службе, преследовало разочарование в жизни и одиночество. Как результат такого подавленного состояния родилось стихотворение «Прощай, немытая Россия».

Основная тема и сюжетная композиция

Тема стихотворения трагическая: поэт признается читателям в неприятии современной ему российской действительности.

Он не хочет видеть Россию «страной рабов и господ». Фактически поэт предлагает свое понимание Российской империи как колосса на глиняных ногах. Государства, лишенного внутреннего стержня, у которого нет будущего, потому что оно строится на зыбком фундаменте: вместо воинов – защитников родной земли – повсюду «голубые мундиры» (то есть сотрудники жандармерии), умеющие только подслушивать, подглядывать и наказывать, и «преданный» им народ – раболепствующий и поэтому слабый.

Стихотворение состоит из восьми строк и имеет четко выраженное композиционное членение: немытая и неустроенная Россия противопоставляется гордому и свободолюбивому Кавказу, на земле которого поэт надеется обрести успокоение.

Образные средства, используемые в стихотворении

Анализ стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия» показывает, что в тексте используется большое количество троп и иных образных средств.

В первую очередь используются эпитеты: «немытая Россия», «мундиры голубые», «преданный народ», «всевидящие глаза», «всеслышащие уши». Эти эпитеты передают атмосферу, в которой приходится существовать лирическому герою стихотворения: атмосферу всеобщей слежки, непорядочности и доносительства. Самый яркий из представленных эпитетов «немытая Россия», то есть страна, которая не может очиститься от вековечного ига рабства, заключенного не только во внешнем устройстве жизни, но и в душах людей. В этой стране рабы все: и крепостные крестьяне, работающие на барщине, и чиновники, пресмыкающиеся перед начальством, и солдаты с офицерами, несущие ярмо воинской службы.

Безликость и закостенелость современной российской жизни подчеркивается использованием приема метонимии. Вместо словосочетания «жандармы в голубых мундирах» поэт использует выражение «голубые мундиры», указывая на то, что в российском обществе человеческая личность практически уничтожена, сведена к должности, которую занимает тот или иной подданный его величества.

Поэтому в тексте присутствует метафора: «голубые мундиры» сравниваются с восточными деспотами – пашами, которые также делают все, чтобы подчинить своей воле покорных им людей.

Отсюда используется прием антитезы, когда рабская Россия противопоставляется свободолюбивому, борющемуся за свою независимость Кавказу.

В стихотворении, написанном четырехстопным ямбом – самым сильным из размеров русского стихосложения, присутствует аллитерация: так на протяжении всего стихотворения повторяется звук «Р», придающий тексту напряженность и трагизм.

Реакция на стихотворение современников поэта

По понятным причинам лермонтовское стихотворение «Прощай, немытая Россия» не было опубликовано в печати ни во время жизни поэта, ни после его смерти. Однако оно разошлось в многочисленных списках.

Стихотворение пользовалось огромной популярностью у свободомыслящей молодежи, мечтающих о коренных преобразованиях российской жизни. Оно вдохновляло революционеров-народников, большевиков и эсеров.

В советские годы стихотворение рассматривалось как приговор царской России. Сегодня его понимание несколько смягчилось: стихотворение М.Ю. Лермонтова «Прощай, немытая Россия» изучается как определенное звено в переживании поэтом судьбы своей Родины.

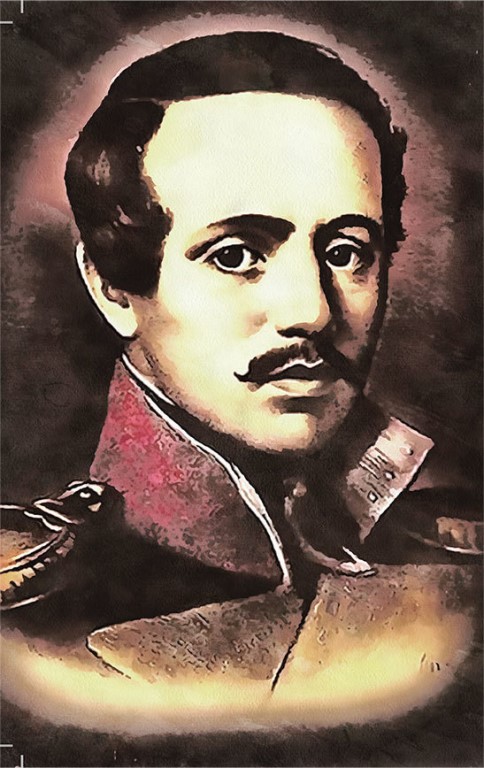

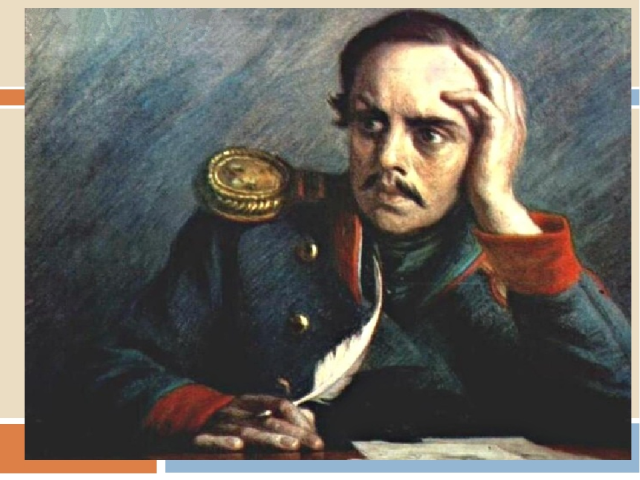

Портрет Михаила Лермонтова работы художника Петра Заболотского

Портрет Михаила Лермонтова работы художника Петра Заболотского

Разбор и пояснения к стихотворению «Прощай, немытая Россия» Лермонтова

История создания – 1841 год, после приказа покинуть Петербург, перед отправлением в ссылку на Кавказ.

Тема – непринятие общества и политики царской России.

Композиция – 2 четверостишия, образующих антитезу.

Жанр – стихотворение с чертами политической эпиграммы.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб с перекрёстной рифмовкой.

Метафоры – «страна рабов, страна господ”, «стена Кавказа”, «паши”.

Эпитеты – «немытая Россия”, «преданный народ”, «всевидящий глаз”, «всеслышащие уши”.

Метонимия – «голубые мундиры” .

Гипербола – «всевидящий глаз”, «всеслышащие уши”.

История создания

Стихотворение написано в 1841 году перед ссылкой поэта на Кавказ. Его личная жизнь снова неустроена, служба не приносила удовольствия, свобода творчества была практически ограничена. После очередной дуэли с участием Лермонтова его арестовали на основании слухов, было вынесено постановление о ссылке поэта на Кавказ (война там длилась около полувека) «»в первую линию наступления”». Фактически это был смертный приговор, и автор понимал это, не зря его стихотворение начинается со слова «»Прощай..”». Именно так в царской России поступали с неугодными людьми, которые мешали режиму, но были слишком яркими личностями, чтобы быть осужденными безвинно. Поэт написал гневное стихотворение зимой 1841 года, летом этого же года его не стало.

Тема

Неприятие общественных устоев и политического режима России. Обида и одиночество человека, непризнанного своей страной, не нужного ей. Невозможность жить в условиях слежки, доносов, низости и самоуправства. Это единственное стихотворение, в котором Лермонтов так откровенно осудил ту Россию, которая превратилась в безликую, раболепствующую, угнетённую страну. Он чётко разграничил тех, кто управляет «»мундиры голубые”, «паши”» и кто пресмыкается «»им преданный народ»». Будучи человеком с тяжёлым характером, острым и язвительным, Лермонтов практически не имел друзей, не был уважаем в «благородном” обществе, за ним тянулась слава неуравновешенного, обозлённого человека. Этот факт способствовал тому, что он чувствовал себя чужим на балах и светских раутах, ему были неинтересны пышные приёмы, где он часто вступал в конфликты, бросал колкости в адрес присутствующих.

Идея – поэт не принимает раболепское мышление и образ жизни дворянства, вездесущий контроль со стороны жандармерии, которая была одинакова нелюбима гражданскими и военными. Их способы управления и воздействия на думающих людей поэт презирал, как и самого царя. Искренняя любовь к России, как матери, её природе, красоте и обычаям – вот то, что ценил Лермонтов. До конца жизни он был ярым патриотам, не смотря на отношения с властью.

Лирический герой в стихотворении печален и разочарован, он потерян и угнетён. Яркой антитезой звучит сравнение «»немытой»” России и гордого свободного Кавказа. Такой обидный эпитет родина заслужила за то, что она погрязла во лжи, чинопреклонении, доносах и угодничестве.

Композиция

Небольшое произведение – всего два четверостишия – уместило целую эпоху и характеристику общества 19 века. В первой строфе поэт прощается со всем, что его тяготит, в этих строках чувствуется боль и разочарование. Во второй строфе лирический герой выражает смутную надежду найти своё место «»за стеной Кавказа»», где нет отвратительного мировоззрения и устоев, характерных для Москвы и Петербурга («»всевидящих глаз и всеслышащих ушей»»).

Ощущение присутствия лирического героя достаточно значимо благодаря формам глаголов, которые использует автор и эмоциональной субъективности во второй строфе.

Жанр

Стихотворение, затрагивающее тему человека и толпы, непринятия пороков современного общества. В произведении есть черты эпиграммы, оно ярко высмеивает «»всевидящий и всеслышащий»” режим, рабское сознание людей, их недостатки. Как и эпиграмма, оно обращено к конкретному адресату, даже к нескольким «»мундирам”, «народу”, «немытой»” родине. С. Наровчатов назвал стихотворение «эпитафией всей николаевской России”.

Размер стихотворения: четырёхстопный ямб с перекрёстной рифмовкой.

Средства выразительности

Незабываемые авторские эпитеты, которые делают стих произведения непревзойдённо «лермонтовским”: «»немытая Россия”, «преданный народ”, «всевидящий глаз”, «всеслышащие уши”. » Последние два словосочетания являются также тонкими сатирическими гиперболами.

Метонимия «»голубые мундиры”» используется вместо озвучивания слова «жандармы”.

Метафоры – «»страна рабов, страна господ”, «стена Кавказа”, «паши”».

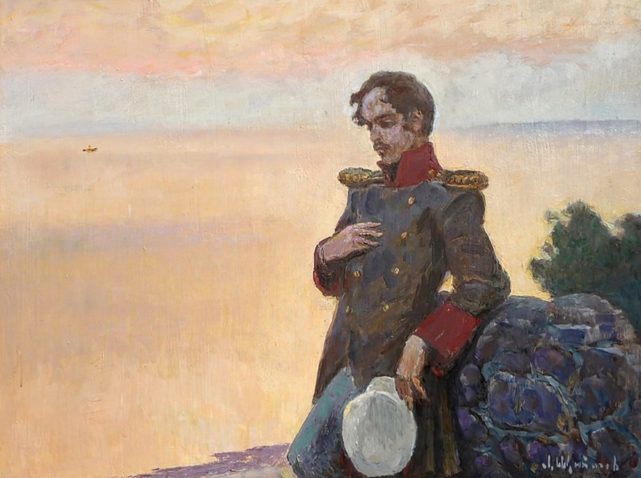

Михаил Лермонтов, Петр Кончаловский. Портрет Михаила Лермонтова. 1943

Михаил Лермонтов, Петр Кончаловский. Портрет Михаила Лермонтова. 1943

Рецензия на стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия»

В творчестве Михаила Лермонтова есть немало спорных произведений, которые были созданы под воздействием сиюминутного порыва либо душевных переживаний. По воспоминаниям очевидцев, поэт был достаточно неуравновешенным, вспыльчивым и обидчивым человеком, который мог затеять ссору из-за любого пустяка и очень болезненно реагировал на то, как к нему относятся окружающие. Одним из такие произведений, которое отражает, в первую очередь, моральное состояние автора и умышленно представляет мир в мрачных тонах, является стихотворение «Прощай, немытая Россия». Оно было создано зимой 1841 года в Санкт-Петербурге, накануне отъезда поэта на Кавказ. Лермонтов провел в северной российской столице больше месяца, рассчитывая выйти в отставку и поставить жирный крест на военной карьере, которая его тяготила. Однако по настоянию бабушки был вынужден отказаться от этой идеи. Светские рауты не прельщали поэта, вызывая в нем острое чувство раздражения, возвращаться на службу тоже не хотелось. Кроме этого, рассчитывая посвятить свою жизнь литературе, Лермонтов осознавал, что из-за своих резких и обличительных стихов находится в опале, и двери многих знатных домов для него уже закрыты.

Пребывая в столь скверном расположении духа, поэт видел мир исключительно в черных тонах. И если в его раннем творчестве присутствует лирика, то стихи последнего года трудно отнести к категории романтических. «Прощай, немытая Россия» — произведение, которое выворачивает наизнанку всю подноготную страны. Первая его строчка является очень емкой и точной, характеризуя не только общественный уклад, но и образ мыслей людей, «немытый», примитивный и лишенный изящества. Кроме этого, символом России для поэта являются «мундиры голубые», в которых щеголяли стражи правопорядка, подавившие восстание декабристов, а также «преданный народ», даже и не помышляющий о том, что жить можно совсем по-другому.

«Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей» — пишет Михаил Лермонтов, давая понять, что устал от постоянной цензуры и невозможности открыто выражать свои взгляды. При этом поэта не только угнетает двойственность его положения, но и пугает перспектива повторить судьбу тех, кто уже отправлен на каторгу. Поэтому очередное назначение на Кавказ представляется Лермонтову наилучшим выходом из ситуации, хотя очередной виток в армейской службе он воспринимает, как добровольную каторгу. Тем не менее, автор выражает надежду, что именно эта поездка поможет ему скрыться от «всевидящего глаза» и «всевидящих ушей» царской охранки, которая пристально следит за каждым шагом поэта.

Будучи по натуре человеком достаточно свободолюбивым и своенравным, Лермонтов, тем не менее, подавляет в себе желание открыто выступить против существующего режима. У него еще свежи в памяти те нападки и унижения, которым незадолго до гибели подвергся Пушкин. Быть публично осмеянным для Лермонтова равнозначно самоубийству, и пребывание на Кавказе, по его мнению, позволит улечься волнениям, которые неизменно вызывали стихи поэта, изредка появляющиеся в печати.

Однако Лермонтов вряд ли предполагал, что прощается с Россией навсегда. Хотя бытует мнение, что поэт не только предчувствовал свою гибель, но и стремился к смерти. Тем не менее, страна, которую автор так любил и восхищался ее героическим прошлым, осталась в творческом наследии поэта именно такой – немытой, грубой, жестокой, порабощенной и превращенной в одну огромную тюрьму для сильных духом и свободных людей, к которым Лермонтов, несомненно, причислял и себя.

Краткий Анализ стихотворения «Прощай, немытая Россия» Лермонтова

Лермонтов часто высказывал в своих произведениях острые социальные и политические взгляды. Одним из наиболее сильных в этом плане является стихотворение «Прощай, немытая Россия». Оно было создано поэтом в 1840 г., накануне поездки на Кавказ. Многие усматривают в нем предвидение Лермонтовым своей смерти, так как прощание с родиной стало последним.

Недоброжелатели России часто ставят данное произведение в качестве примера суровой критики своей страны одним из лучших ее представителей. Можно признать справедливость такого мнения. Но не стоит забывать, что только личность такого масштаба имеет полное право на такие заявления. Лермонтов глубоко любил Россию, он прекрасно понимал и чувствовал все ее недостатки, главным из которых считал политический строй. Надо учитывать и время создания произведения. Под конец жизни поэт испытывал чувство горького разочарования в своей жизни. Смерть Пушкина, травля за стихотворение «Смерть поэта», неприятие общества – все это угнетающе действовало на автора.

Лермонтов презирал высшее общество и не хотел продолжать военную службу. Его мечтой было полностью отдаться литературной деятельности. Но жесткие рамки цензуры и здесь ограничивали свободу поэта. Результатом стал тяжелый духовный кризис. В этом состоянии и было написано резко негативное стихотворение «Прощай, немытая Россия».

Первая строфа полна язвительных замечаний. «Немытая Россия» символизирует серость и темноту подавляющей массы населения. Страна четко разделена на два основных класса: «рабов» и «господ». Науки и искусства, великие достижения и победа – лишь внешний косметический налет. В основе лежит власть «мундиров голубых» над «послушным народом». Лермонтов не испытывает особого энтузиазма от поездки на Кавказ. Он рассматривает ее всего лишь как попытку избавиться от «всевидящего глаза» и «всеслышащих ушей». В этих образных выражениях Лермонтов описал обстановку тотального контроля и слежки, пронизывающих все российское общество.

«Прощай, немытая Россия» — беспощадная оценка российской действительности середины XIX века. Во многом она вызвана усталостью и раздражением поэта, но основана на любви к своей Отчизне и желании ей добра и счастья. Печально, что человек, руководствовавшийся в своей жизни только лучшими побуждениями, был вынужден таким образом попрощаться со своей родиной.

Михаил Лермонтов ~ «Прощай, немытая Россия» ~

что именно хотел сказать Поэт

Стихотворение «Прощай, немытая Россия…» Лермонтов написал в последний год своей безвременно прерванной жизни. В самое время расцвета литературного таланта. Эти нехитрые восемь строк являются чуть ли не наиболее узнаваемым отрывком среди богатого литературного наследия поэта. И дело даже не в каком-то особом смысле, красоте или совершенстве слога стихотворения. Просто эти два куплета на протяжении десятилетий входили в обязательную школьную программу и зазубривались каждым новым поколением учеников наизусть.

Что же хотел сказать поэт этим восьмистишием? Какие обстоятельства подтолкнули его написать стих «Прощай, немытая Россия…»? Насколько глубокий смысл сокрыт в нескольких, на первый взгляд, простых строках?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН

Практически невозможно правильно понять какое-либо произведение, если рассматривать его вне контекста исторического фона. В особенности данное утверждение применимо к поэзии. Ведь объемное произведение типа романа или повести позволяет нарисовать этот самый фон, который влияет на наше восприятие, а короткий стих чаще всего служит неким проявлением эмоций, вызванных окружающей обстановкой, и нуждается в пояснении.

Стихотворение «Прощай, немытая Россия…» (Лермонтов), анализ которого будет проводиться, датируется 1841 годом. В это время растянувшаяся на полстолетия война на Кавказе была в самом разгаре. Россия стремилась присоединить к себе эти горные территории и укрепить границу, а свободолюбивые горцы всеми силами старались сохранить свою свободу.

В то время перевод солдата или офицера в действующие на Кавказе части был синонимом ссылки с билетом в одну сторону. Особенно, если вслед за человеком следовал соответствующий приказ, в котором поощрялось использовать вышеуказанного храбреца в самых горячих точках сражений.

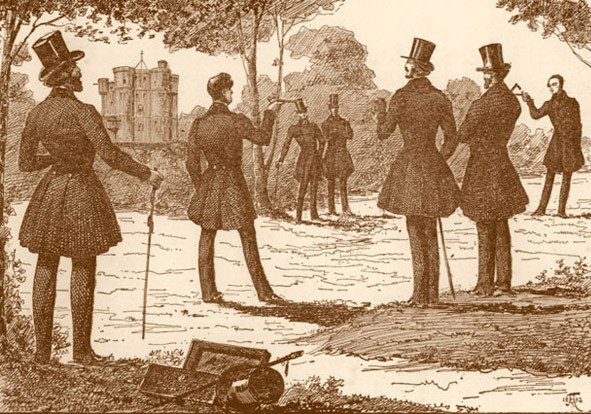

Оборона Черноморской береговой линии

Оборона Черноморской береговой линии

ЛИЧНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

К 1841 году Михаилу Юрьевичу Лермонтову уже исполнилось 26 лет (до дня своего рождения в этом году он не дожил). Он уже снискал себе славу как поэт, однако как человека в обществе его не любили. И отношение это, надо признать, было вполне заслужено. Писатель сознательно старался приобрести репутацию балагура и повесы. Причем шутки его были скорее колкими и дерзкими, чем добродушными. Стихи Лермонтова и его личные качества шумного завсегдатая светских салонов настолько разительно не соответствовали друг другу, что большинство читателей считали переживания, отраженные в поэзии, сплошной игрой богатого воображения. Всего лишь красивыми словами, не имеющими к нему самому близкого касательства.

Однако, по свидетельству его немногих друзей, маску Михаил одевал именно на людях, а на бумагу он изливал потаенные песни исстрадавшейся от черствости окружающего мира души.

А вот в том, что тот, кто написал «Прощай, немытая Россия…», был настоящим патриотом, не сомневался никто. Любовь к Родине выражалась не только в возвышенных рифмах, но и в ратных делах. Когда пришло время участвовать в боевых действиях, Михаил Юрьевич не осрамил честь своего древнего дворянского рода. Справедливости ради стоит отметить, что военная карьера абсолютно не прельщала Михаила. Он даже порывался подать в отставку, чтобы иметь возможность заняться литературной деятельностью без отвлечений, но не решился разочаровать воспитавшую его бабушку, которая мечтала видеть единственного внука успешным военным.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

В 1837 году за стихотворение «Смерть поэта» Лермонтов был осужден и отправлен в первую ссылку на Кавказ. Благодаря ходатайству бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, которая имела связи при дворе, пробыл он там недолго – всего несколько месяцев. И пребывание это было для поэта скорее сокровищницей приятных впечатлений, нежели реальной опасностью.

В начале 1840 года Лермонтов ввязался в дуэль, за которую был осужден на вторую ссылку в зону боевых действий. На сей раз к приказу прилагалось распоряжение императора о необходимости постоянно задействовать осужденного в первой линии наступления.

В связи с этими событиями и было написано стихотворение «Прощай, немытая Россия…». Лермонтов выразил в нем свое отношение к существовавшему тогда порядку. Он бросает дерзкие реплики, в которых сквозит невыразимая горечь от того, что на его горячо любимой Отчизне творится произвол, а весь народ раболепно поддерживает устоявшийся порядок.

Это стихотворение, вне всяких сомнений, было написано экспромтом, одним махом. В нем автор выплеснул все свое негодование и желание оставить после себя боль от творящейся несправедливости. Он выражает надежду найти успокоение вдали от Родины, на необъятных просторах Кавказа.

Лермонтов был не только талантливым поэтом, но и одаренным художником. Много зарисовок сделано Лермонтовым во время его ссылки на Кавказ в 1837 году. Среди них замечательный пейзаж Крестовой горы

Буквально каждое словосочетание в этих двух куплетах содержит в себе серьезную смысловую нагрузку. Стоит уделить немного времени тому, чтобы разобраться в том, какое значение имели используемые Лермонтовым образы для людей, живших в конце бурного XIX века. Только в этом случае сила и красота, заключенная в рассматриваемом восьмистишии, предстанет перед вами во всем своем великолепии.

«ПРОЩАЙ»

Слово «прощай» сначала особых вопросов не вызывает. Автор отправляется в зону военных действий, и подобное обращение здесь вполне уместно. Однако даже в этом, на первый взгляд, совершенно очевидном и бесспорном понятии, кроется нечто большее. По сути, проститься поэт стремится не с горячо любимой Родиной, а с существующим неприемлемым для него общественным укладом.

Это некий жест, практически граничащий с отчаянием. Бурлящее в груди поэта чувство негодования выплескивается наружу коротким «Прощай!». Пусть он и побежден системой, однако не сломлен духом.

«НЕМЫТАЯ РОССИЯ»

Первый и совершенно правомерный вопрос, который возникает у каждого, хотя бы немного знакомого с творчеством Михаила Юрьевича, заключается в следующем: почему поэт использует словосочетание «немытая Россия»? Лермонтов имеет здесь в виду отнюдь не физическую нечистоту своих сограждан.

Во-первых, стихи Лермонтова свидетельствуют, что для него унизить простых русских людей было просто немыслимо. Любовь и уважение к ним пронизывает все его творчество. Поэт дерзко бросает вызов укладу жизни дворянского сословия, однако быт простых крестьян он впитывает столь же органично, как и суровую красоту российской природы.

А во-вторых, исторически так сложилось, что испокон веков в России в почете было поддержание чистоплотности. В самых захудалых деревеньках существовали бани, и крестьяне мылись там не реже раза в неделю. Чего никак нельзя сказать о «просвещенной» Европе, где утонченные знатные дамы ванну принимали — в лучшем случае — раза два-три в год. А их кавалеры галлонами использовали духи и одеколон, дабы перебить смрад немытого тела.

Итак, выражением «прощай, немытая Россия» Лермонтов, стих которого по обычаям того времени должен был разлететься по дворянским салонам, даже не будучи опубликованным, просто хотел выразить свое пренебрежение государственным устройством. Это была обидная реплика, которая, кстати, обидеть тогда могла только русского человека.

«СТРАНА РАБОВ»

Даже поверхностный анализ стихотворения «Прощай, немытая Россия…» не дает оснований полагать, что под словом «рабы» автор каким-то образом подразумевает крепостных. Нет, здесь он указывает на рабскую покорность высшего сословия. На, по сути, бесправность каждого из них перед лицом сильных мира сего.

«СТРАНА ГОСПОД»

Слово «господа» здесь несет в себе четкий отрицательный оттенок. Оно сродни понятию «самодуры» — вершащие расправу исключительно по своему усмотрению. Недовольство молодого поэта можно понять. Ведь дуэль, за которую он был осужден, была всего лишь ребячеством. Когда оппонент Лермонтова, который и был инициатором дуэли, стреляя, промахнулся, Михаил просто разрядил свой пистолет выстрелом в сторону – он и не собирался причинять вред вызвавшему его Эрнесту де Баранту.

Дуэль Лермонтова с Де Барантом

Дуэль Лермонтова с Де Барантом

Однако наказание пришлось понести именно Михаилу, ведь Эрнест де Барант был сыном французского посла, и его участие в неблаговидном инциденте попросту замяли. Возможно, поэтому стихотворение «Прощай, немытая Россия…», история создания которого тесно связана с не вполне справедливым судом, пропитана такой горечью.

«И ВЫ, МУНДИРЫ ГОЛУБЫЕ…»

Голубые мундиры в Российской империи носили представители жандармерии, которые особой популярностью ни среди простого народа, ни среди военных не пользовались. А стихотворение «Прощай, немытая Россия…» и вовсе прорисовывает их не как силу, поддерживающую порядок, а как пособников существовавшего царского произвола.

«И ТЫ, ИМ ПРЕДАННЫЙ НАРОД»

Народ, преданный охранному отделению? Да никогда такого не было! Здесь Лермонтов говорит не столько о народе как о людях, сколько о государственном устройстве в целом. Автор считает, что Россия здорово отстала от соседних держав в Европе по уровню развития государственного аппарата. А такое положение возможно только потому, что народ в целом безропотно поддерживает существующий порядок.

«БЫТЬ МОЖЕТ, ЗА СТЕНОЙ КАВКАЗА СКРОЮСЬ»

Желание укрыться от чего бы то ни было в зоне боевых действий может показаться не совсем логичным. Однако для Лермонтова Кавказ был по-настоящему особенным местом. Впервые он посетил его, будучи еще маленьким мальчиком, и яркие впечатления от этого периода он пронес через всю жизнь.

Во время первой ссылки Михаил больше путешествовал, чем воевал. Он любовался величественной природой и чувствовал себя весьма комфортно вдали от светских склок. Помня об этих обстоятельствах, легче понять желание поэта скрыться именно на Кавказе.

«… ОТ ТВОИХ ПАШЕЙ»

А вот слово «пашей» смотрится несколько не органично в применении к представителям власти в Российской империи. Почему Лермонтов использует титул военачальников Османской империи для описания российских жандармов?

Некоторые редакции ставят в этом месте слово «царей» или даже «вождей». Однако трудно согласиться с тем, что именно эти варианты изначально использовал Лермонтов. «Прощай, немытая Россия…» — стих, в котором автор выступает против конкретного существовавшего порядка, в котором царь играл ключевую роль. Но царь, как и вождь, в стране может быть только один. Использовать подобные титулы во множественном числе в этом случае было бы просто неграмотно.

Современникам Михаила Юрьевича такое словосочетание однозначно резануло бы слух. Представьте, что в новостях диктор произносит что-то вроде: «А сегодня президенты нашей страны…». Приблизительно так словосочетание «скрыться от царей» прозвучало бы для читателей в XIX веке.

Буквально на протяжении всей истории турки для русских людей были непримиримыми врагами. И до сих пор отождествление с этой национальностью применяется для обидных прозвищ. Стих «Прощай, немытая Россия…» был написан во времена, когда Турция для русского общества стойко ассоциировалась с жестким деспотичным государством. Поэтому представителей верхушки жандармов иногда именовали пашами, чтобы подчеркнуть отношение к ним простого народа. Видимо, именно этот смысл вкладывал великий русский поэт в свое стихотворение.

«ВСЕВИДЯЩИЕ» И «ВСЕСЛЫШАЩИЕ»

Злополучная дуэль Михаила Лермонтова с Эрнестом де Барантом носила, понятное дело, исключительно частный характер. Ссора между молодыми людьми имела место в доме некой графини Лаваль, которая давала бал. Сама дуэль состоялась через два дня по всем неписаным правилам – в уединенном месте и в присутствии секундантов с обеих сторон.

Несмотря на то, что никаких неприятных последствий эта стычка не имела, не прошло и трех недель, как Лермонтов был взят под стражу. В вину ему вменялась статья о «недонесении». Ни секунданты, ни его оппонент к ответу не привлекались.

Причиной начала следствия стал не какой-то конкретный донос одного из непосредственных участников, а слухи о дуэли, которые распространились среди молодых офицеров. Поэтому поэт и применяет эпитеты «всевидящий» и «всеслышащие», характеризуя работу охранного отделения.

Впрочем, некоторые редакции стихотворения «Прощай, немытая Россия…» дают диаметрально противоположное прочтение последних двух строк. В них автор сетует на «не видящий глаз» и «не слышащие уши», говоря о слепоте и пристрастности судопроизводства.

Что ж, и эта теория имеет право на существование. Однако откуда так много вариаций? В конце концов, стихи Лермонтова – это не произведения тысячелетней давности, которые археологам приходится восстанавливать по крупицам. А в пору написания этого стихотворения автор был уже достаточно знаменит, чтобы его творение в мгновение ока разлетелось среди интеллигенции, тем самым оставляя след в десятки и сотни копий. Подобные разночтения заставили многих засомневаться даже в том, что этот стих вообще написал Лермонтов. «Прощай, немытая Россия…» подверглась сокрушительной атаке критиков.

СОМНЕНИЯ В АВТОРСТВЕ

Главный аргумент, который приводят сомневающиеся в том, что автором данного стихотворения является Михаил Лермонтов, – это время публикации произведения. С момента смерти поэта успело пройти практически полвека – 46 лет. А самая ранняя копия из сохранившихся до нашего времени рукописных списков датируется началом 70-х годов позапрошлого века. А это подразумевает зазор в три десятка лет между написанием оригинала и копией.

Ни одного наброска или черновика, выполненного рукой самого Михаила Юрьевича, также не существует. Правда, Бартнев (историк, который и явил свету неизвестное ранее стихотворение) в письме личного характера ссылается на существование оригинала, написанного пером Лермонтова, однако кроме него этот документ так никто никогда и не увидел.

Еще большее недоумение среди литературоведов вызывает сам характер стихотворения «Прощай, немытая Россия…». Анализ отношения автора к покидаемой им стране не оставляет сомнений не просто в разочаровании, а даже, в некотором роде, в пренебрежении к Родине, чего ранее у Лермонтова никогда не проявлялось.

Но, несколько осаждая любителей эффектных разоблачений, стоит отметить, что свое знаменитое «Прощай!» Лермонтов бросает отнюдь не Родине, а несовершенному государственному аппарату. И с этим согласны все литературоведы и биографы поэта.

Другой аргумент, используемый критиками – сравнительный анализ двух стихов: «Родина» и «Прощай, немытая Россия…». Они были написаны предположительно с разницей в несколько месяцев. Однако один проникнут благоговением перед Отчизной, а второй полон нелестных для той же Родины эпитетов.

Могло ли настолько резко поменяться настроение поэта? А разве нет? Нотки горечи одиночества присущи большинству произведений Лермонтова. Их же, просто выраженных более экспрессивно, мы находим и в стихе «Прощай, немытая Россия…». Здесь нет пренебрежения к родной земле, на которое упорно пытаются указать критики. Здесь есть боль от того, что поэт хотел бы видеть свою страну процветающей и прогрессивной, однако вынужден смириться с тем фактом, что эти стремления душатся существующим режимом.

Но, в конечном итоге, каждый решает лично для себя, во что ему верить. Аргументов достаточно как с одной, так и с другой стороны. И кто бы ни был автором этого стихотворения на самом деле, оно прочно укоренилось в русской литературе и однозначно многое может рассказать об обстановке, царящей в середине XIX века.

А для поклонников творчества Михаила Юрьевича Лермонтова достаточно произведений, автором которых, бесспорно, является поэт. Кстати, тот самый, которого еще при жизни называли преемником Пушкина! Его литературное наследие, бесспорно, можно сравнить с россыпями драгоценных камней в сокровищнице русской литературы.

Автор: Диана Болдырева

«Прощай, немытая Россия…». Писал ли Лермонтов это стихотворение?

В 1887 году в журнале «Русская Старина» было опубликовано неизвестное ранее стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, которое по сей день вызывает массу споров о мотивах и об авторстве.

Лермонтов и журнал

В 1887 году в журнале «Русская Старина» было опубликовано неизвестное ранее стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, которое по сей день вызывает массу споров о мотивах и об авторстве.

Из стихотворения сделали политический мем

Стихотворение было вскоре несколько раз перепечатано в других изданиях, несмотря на якобы суровую цензуру эпохи Александра III. Согласно официальной версии, его обнаружил в бумагах Лермонтова архивист и литературовед Пётр Бартенёв.

И он, и публикаторы стихов не сомневались в том, что эти строки принадлежат перу Лермонтова.

В советское время именно это стихотворение Лермонтова чаще всего стали цитировать, несмотря на его явную нетипичность для поэта. Официальная пропаганда наперебой твердила, что именно эти два четверостишия отражают истинное отношение Лермонтова к самодержавно-крепостническому строю России. Поэтому неудивительно, что когда идеологический гнёт коммунистов в конце 1980-х годов ослаб, стали высказываться сомнения в авторстве этого стихотворения. Действительно ли оно принадлежит Лермонтову?

Обида на несправедливое наказание?

Профессиональные «лермонтоведы», защитившие на творчестве поэта сотни диссертаций, естественно, отстаивают традиционную точку зрения. Они объясняют появление этих стихов тем настроением, которое сложилось у поэта в конце 1840 или в начале 1841 года, когда ему была объявлена царская воля: ссылка на военную службу на Кавказ.

За дуэль с сыном французского посланника Эрнестом Барантом Лермонтов был привлечён к военному суду. Ему пришлось пройти через многочисленные унижения. Самое неприятное было то, что его противник, ведший себя самым вызывающим образом, был неприкосновенен для российского правосудия. Свою обиду на несправедливость Лермонтов и выплеснул в этих стихах.

Писал ли Лермонтов эти строки?

Состояние поэта вполне понятно. Но действительно ли он написал эти строки? Критики обращают внимание на то, что на бумаге, принятой Бартенёвым за собственноручные стихи Лермонтова, не было ничего, что подтверждало бы их авторство. Кстати, подлинник стихов не сохранился, и графологическая экспертиза уже невозможна. В одной из публикаций было сказано, что «стихи записаны современником со слов поэта». Это автоматически исключает возможность прямого доказательства или опровержения подлинности стихотворения.

В стихотворении есть явные логические нестыковки. Так, «мундиры голубые» это жандармерия, то есть политическая полиция. Но почему тогда «послушный им народ»? Ведь крестьянское население России не имело дела с жандармами – те надзирали за высшим, образованным классом общества. Далее, выражение «за стеной Кавказа» не отражает реального места службы Лермонтова. Он был послан на Северный Кавказ, а не в Закавказье, то есть по эту сторону «стены». Конечно, всё это могли быть фигуры речи поэта, но…

Мистификация пародиста Минаева

Но, например, выражение «мундиры голубые» тоже нигде у Лермонтова в других стихах не встречается. Оно ему несвойственно. Зато его частенько употреблял поэт, сатирик и пародист 70-х годов 19 века – как раз когда было «найдено» это стихотворение Лермонтова – Дмитрий Минаев. Около этого времени он написал пародию «Демон» на одноимённую поэму Лермонтова, и там «мундиры голубые» встречается несколько раз.

Скорее всего, Бартенёв и другие публикаторы конца 19 века невольно или вполне осознанно повелись на мистификацию, целью которой было принизить власти России авторитетом давно умершего знаменитого русского поэта. Ну, а современные литературоведы просто уже по привычке защищают честь своего ещё советского мундира.

«Прощай, немытая Россия» Лермонтов не писал

Ряд исследователей и литературоведов считают, что великому русскому поэту стихотворение «Прощай, немытая Россия» приписали в позапрошлом веке.

Это хрестоматийное стихотворение называют вершиной политической лирики Лермонтова. Его цитируют куда чаще, чем то же «Бородино», «Родину», «Белеет парус одинокий» …

Начался бум еще в СССР. Коммунистическая пропаганда вовсю использовала восьмистишие, клеймившее проклятое царское самодержавие. В середине 60-х его даже включили в школьную программу. Для шестиклассников.

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

Раскрываю научную «Лермонтовскую энциклопедию», 1984 г. «Гневная инвектива, одно из самых острых политических выступлений поэта, глубокое выражение его социально-философских взглядов… Высокий накал мысли и чувства задается уже первой строкой. Оскорбительно-дерзкое и вместе с тем проникнутое душевной болью определение родной страны («немытая Россия») представляло собой исключительную по поэтической выразительности и чрезвычайно емкую историческую характеристику, вместившую в себя всю отсталость, неразвитость, иначе говоря, нецивилизованность современной поэту России. Называя царских сатрапов «пашами», поэт закрепляет в сознании читателя мысль о «турецком», деспотическом характере «немытой» русской действительности, а мотив «всевидящего глаза» и «всеслышаших ушей» конкретизирует, облекает в плоть тему «голубых мундиров…Слова «немытая Россия» закрепились в сознании многих поколений русских людей как афористичное выражение бедственного состояния родины.»

СССР рухнул. «Гневную инвективу» тут же взяли на вооружение либералы, русофобы разного толка. Чтобы и дальше унижать «эту страну». Свежий пример. Именно этими лермонтовскими строками прилюдно «умыл» в июне ненавистную ему Россию президент Порошенко на митинге, посвященном введению безвизового режима Украины с Евросоюзом.

Но действительно ли «гневную инвективу» начертало перо самого Лермонтова?

В этой истории много загадок.

Вспомним 1837 год. Роковую дуэль Пушкина с Дантесом. Потрясенный смертью Александра Сергеевича, Лермонтов на одном дыхании написал «Погиб поэт, невольник чести…» Гневные строки тут же разошлись по Петербургу, затем по всей России. Как? В печать цензура «крамолу» не пропускала, ТВ, радио, интернета тогда не было. Помог народный «самиздат». Писатель Иван Панаев вспоминал: «Стихи Лермонтова переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми.» Хотя многие тогда еще и не знали такого поэта. Отправляя брату Андрею стихи за границу, Софья Карамзина сообщила, что автор — «некий господин Лермантов, гусарский офицер.»

Вот также, в списках, крамола дошла до А.Х.Бенкендорфа, шефа жандармов (тех самых «голубых мундиров» — тайной полиции!) Он переправил ее царю с докладной запиской, что возбудил следствие и поручил допросить поэта, обыскать его квартиры в Петербурге и в Царском Селе. Сохранилась лермонтовская рукопись стихов (автограф) с правками. Кстати, впервые на русском языке «Смерть поэта» лишь в 1856 году напечатал эмигрант Герцен. В Лондоне. В своем бесцензурном альманахе «Полярная звезда».

«Немытую Россию», считают литературоведы, Лермонтов написал в 1840 году, либо в 1841-м, перед последней поездкой на Кавказ. (Мнения по дате разнятся, поскольку оригинала нет.) В зените славы. Казалось бы, «вершина политической лирики» должна была взорвать прогрессивную читающую публику так же, как и «Смерть поэта». Однако странное молчание. Целых 32 года после убийства Михаила Юрьевича на Кавказе. Ни самиздатовских текстов, ни восторженных воспоминаний, типа Панаева и Карамзиной. Ничего! Словно и не было этих стихов в помине.

РОЗЫГРЫШ ПУШКИНИСТА

На свет божий они появились лишь 9 марта 1873 года. Когда историк, пушкинист Пётр Бартенев отправил их письмом известному издателю Петру Ефремову. С пометкой: «Вот еще стихи Лермонтова, списанные с подлинника.» Ефремов в тот год выпускал «Сочинения» Лермонтова. Казалось бы, он должен тут же отправить «неведомый шедевр» в печать. Ан нет! На обороте бартеневского письма он карандашом вывел известные шуточные строки самого Михаила Юрьевича:

«Люблю я парадоксы ваши

И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,

Смирновой штучку, фарсу Саши

И Ишки Мятлева стихи.»

И ни в одно из пяти переизданий собраний сочинений Лермонтова сенсационную находку так и не поместил. Почему?

Четверостишием про «ха-ха-хи-хи» Ефремов дал понять Бартеневу, что считает «Немытую Россию» розыгрышем, который тот сам и сочинил, полагает известный российский литературовед и библиограф Михаил Давидович Эльзон. «Бартенев прочел четверостишие, увидел в нем намек и понял, что его авторство установлено. На их дальнейшие отношения этот розыгрыш не повлиял.»

Эльзон много лет проработал в Библиотеке Академии наук, Российской национальной библиотеке, имел доступ к архивам. Первым полностью опубликовал то самое письмо Бартенева с «розыгрышем». Михаил Давидович провел целое расследование по теме. Вот его выводы:

«Почти одногодок с П. И. Бартеневым, как и он тайный корреспондент «Полярной звезды» Герцена, П. А. Ефремов прекрасно понимал, что такое стихотворение не могло оставаться ненапечатанным с 1856 г. (года возникновения вольной печатной лермонтовианы) — если бы, разумеется, оно существовало. Он понял, что за «немытой Россией» скрывается знаменитая «Россия» А. С. Хомякова (строфа «В судах черна неправдой черной…» 1854) или, что более вероятно, «Черная Грязь» из радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву».

Рискну высказать предположение, что П. И. Бартенев написал свое стихотворение как пушкинист (ср.: «Прощай, любезная калмычка…», «Прощай, свободная стихия…»)

Что же касается «непоколебимой репутации» П. И. Бартенева, то новейшие разыскания установили абсолютную мифологичность его статьи «Об А. А. Фете и его кончине», написанной явно с расчетом на то, что ее некому будет оспорить.

Следовательно, до тех пор, пока не найдется утраченный (?) «подлинник» (?), о котором П. И. Бартенев сообщил П. А. Ефремову, либо список, безусловно датируемый до 1873 г., вопрос об авторстве стихотворения «Прощай, немытая Россия…» следует считать открытым. Если печатать его в сочинениях Лермонтова, то лишь в разделе «Dubia» (Лат. -«сомнительное» — произведения, предположительно приписываемые тому или иному автору -Ред.)

Странно и то, почему Бартенев предложил найденный им «шедевр» чужому издателю, а не напечатал сразу же в «Русском архиве», которым много лет руководил? Его журнал как раз специализировался на неизвестных литературных текстах. А тут такая сенсация! Боялся, что читающая публика разоблачит подделку? Пролетев с Ефремовым, спустя несколько лет он отправил «шедевр» известному мемуаристу, историку Николаю Путяте с припиской: «с подлинника руки Лермонтова». Путята тоже не дал хода «сенсационным стихам». И только в 1890 году Бартенев, наконец, печатает «неизвестное осмистишие Лермонтова» в своем собственном журнале. Уже с другой пометкой — «записано со слов поэта современником». Стоп, а как же «подлинник»? Подстраховался? Бартенев не знал, что его письма Ефремову и Путяте позже обнародуют историки литературы.

Кто записал? Какой современник? Где сам подлинник руки Лермонтова? И был ли он вообще? На эти вопросы до сих пор нет ответов. Хотя Бартенев, известный библиофил, историк литературы, не мог не знать ценность оригинала таких сенсационных стихов.

Вызывают подозрения и разночтения в трех вариантах бартеневской «Немытой России»: «Сокроюсь» (укроюсь, я скроюсь), «за хребтом Кавказа» (за стеной Кавказа), «от пашей» (царей, вождей), « преданный народ» (послушный, покорный)… Не слишком ли много правок для восьми строк, якобы списанных с одного оригинала? Короче, мутная история.

Не зря покойный библиограф Михаил Эльзон считал «Немытую Россию» мистификацией самого Бартенева.

ПАРОДИЯ ЛИБЕРАЛА-НИГИЛИСТА

Но есть еще один кандидат в авторы. Дмитрий Минаев. Поэт-сатирик, долго находившийся под негласным и бдительным надзором полиции (тех самых «голубых мундиров».) Как «крайний либерал и нигилист», сотрудничавший в журналах, «известных своим вредным социалистическим направлением», переписывавшийся с самим Герценом. Даже несколько месяцев отсидел в Петропавловской крепости.

Минаев сурово обличал царский режим, заодно писал пародии на всех известных поэтов 19 века. Сочинил целую поэму «Евгений Онегин наших дней». В «Войне и мире» спародировал сразу лермонтовское «Бородино» и роман Толстого.

— Скажи-ка, дядя, без утайки,

Как из Москвы французов шайки,

Одетых в женские фуфайки,

Вы гнали на ходу…

Покойного Лермонтова нигилист доставал больше всего.

Вот знаменитый лермонтовский «Сон»:

В полдневный жар, в долине Дагестана,

С свинцом в груди лежал недвижим я.

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя…

А это пародия Минаева:

В полдневный жар на даче Безбородко

С «Беседой Русскою» лежал недвижно я.

Был полдень жгуч, струился воздух кротко,

Баюкая меня…

В минаевской же пародии на лермонтовского «Демона» есть такие строки:

«Бес мчится. Никаких помех

Не видит он в ночном эфире.

На голубом его мундире

Сверкают звезды рангов всех».

Тот самый «голубой мундир», засветившийся в «Немытой России»! В официальных стихах Лермонтова такого выражения нет.

Впрочем, считается, что мистификация, приписываемая Лермонтову, сделана на основе… пушкинского «К морю».

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

«Минаевская версия» вроде бы красивая, убедительная. Ее отстаивает кандидат философских наук Анна Кутырева. «В знаменитом восьмистишии соблюдены все законы пародии, — пишет она. — Несоответствие стиля и тематического материала; снижение, дискредитация стилизуемого объекта и даже всего художественно-идеологического комплекса оригинала, миросозерцания поэта в целом. Именно так делали авторы «Искры», пародируя поэтов «чистого искусства».

Постепенно (и особенно теперь, в наше время), мистификация, которой увлеклись публикаторы пародии, превратилась в фальсификацию, работающую на противников России. Особенно в глазах молодого поколения, принимающего ее на веру как произведение великого поэта. Думается, что долг всех ответственно мыслящих исследователей русской литературы — поставить все на свои места.»

У меня лишь одно сомнение. Почему «король рифмы» Дмитрий Минаев не опубликовал стихи под своей фамилией в одном из демократических журналов, как он это делал с остальными пародиями? Считал, что под именем Лермонтова они нанесут больше вреда царскому режиму, потому и передал Бартеневу?

Лично я склоняюсь к версии литературоведа, библиофила Михаила Эльзона: автор громкой мистификации — пушкинист Бартенев.

АВТОРИТЕТНО

ПОКЛЕП НА ПАТРИОТА

— Я глубоко сомневаюсь, что Лермонтов написал «Прощай, немытая Россия», — заявил на днях член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Николай СКАТОВ, автор более 300 работ по истории русской литературы, текстологии. – Считаю, что ему приписывают эти строки.

Вот доводы ученого, 18 лет проработавшего директором Института русской литературы РАН (знаменитый «Пушкинский дом»!):

«Как известно, автографа этого стихотворения нет. Что ж — бывает. Но за тридцать с лишним лет после гибели поэта не появилось и никаких свидетельств о какой-либо изустной информации: это о лермонтовском-то стихотворении такой степени политического радикализма! Нет и ни одного списка, кроме того, на который ссылается П. И. Бартенев, с чьей подачи и стало известно в 1873 году стихотворение, и который тоже якобы утерян.

Кстати, речь в стихотворении о желании укрыться за «стеной Кавказа» в то время, как Лермонтов ехал служить на Северный Кавказ, т. е. строго говоря, не доезжая до его стены. Наконец, главное — это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, все более укреплявшегося в своем русофильстве, которого даже называют русоманом и который пишет (вот здесь-то автограф как раз сохранился): «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжелого сна — встал и пошел… и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Россия».

![]()