- Михаил Лермонтов ~ Слышу ли голос твой (+ Анализ) - 14.10.2025

- Михаил Лермонтов ~ Как небеса твой взор блистает… (+ Анализ) - 14.10.2025

- Михаил Лермонтов ~ Она поёт – и звуки тают… (+ Анализ) - 14.10.2025

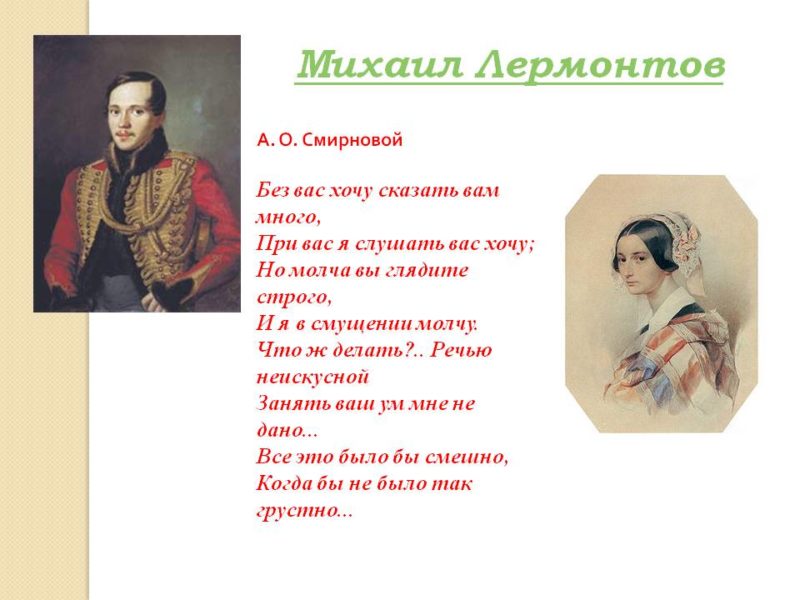

«А.О.Смирновой»

«А.О.Смирновой»

Михаил Лермонтов

В простосердечии невежды

Короче знать вас я желал,

Но эти сладкие надежды

Теперь я вовсе потерял.

Без вас – хочу сказать вам много,

При вас – я слушать вас хочу:

Но молча вы глядите строго,

И я, в смущении, молчу!

Что делать? – речью безыскусной

Ваш ум занять мне не дано…

Всё это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно.

Дата создания: 1840 г.

А. О. Смирновой. Впервые опубликовано (с сокращением первой строфы) в 1840 г. в «Отечественных записках» (т. 12, № 10, отд. III, с. 229).

Написано в альбом Александре Осиповне Смирновой, рожденной Россет, хозяйке известного литературного салона, где бывали Жуковский, Пушкин, Гоголь и многие другие русские писатели.

Лермонтов встречался со Смирновой в 1840–1841 гг. в ее салоне и у Карамзиных: «Софи Карамзина мне раз сказала, что Лермонтов был обижен тем, что я ничего ему не сказала об его стихах. Альбом всегда лежал на маленьком столике в моем салоне. Он пришел как-то утром, не застал меня, поднялся наверх, открыл альбом и написал эти стихи» (А. О. Смирнова-Россет. Автобиография, с. 213).

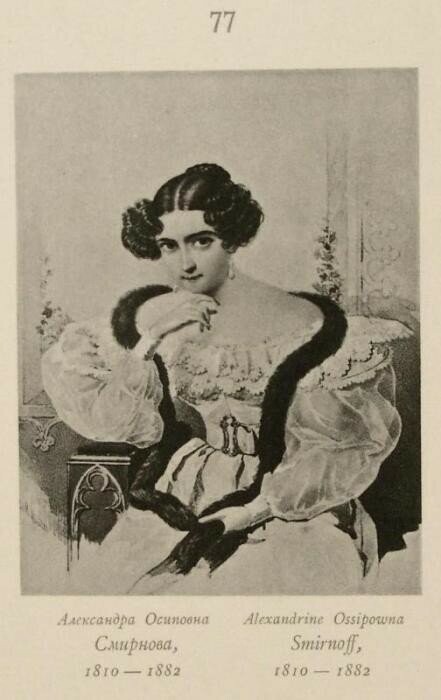

Александра Осиповна Смирнова, урождённая Россет (1809-1882),

Александра Осиповна Смирнова, урождённая Россет (1809-1882),

фрейлина царского двора, была дружна с Пушкиным, Жуковским, Гоголем.

Лермонтов принадлежал к числу её хороших знакомых.

Автор акварели – Николай Алексеев, 1844 год

Автор акварели – Николай Алексеев, 1844 год

А. О. Смирнова-Россет. Муза русской литературы

А. О. Смирнова-Россет. Муза русской литературы

Анализ стихотворения Лермонтова «А. О. Смирновой»

Адресат произведения 1840 г. — Александра Смирнова-Россет, женщина яркая и одаренная. До замужества она служила фрейлиной у двух императриц, пользовалась их благосклонностью за редкий ум, тактичность и вкус. Смирнову привлекала культурная жизнь, она посещала салон дочери Карамзина и сама организовывала подобные встречи, была в дружеских отношениях с выдающимися литераторами того времени.

Лермонтов, направившись с визитом к Смирновым однажды утром, не застал хозяйку дома. Стихотворение, посвященное Александре Осиповне, поэт записал в альбом, лежавший на столике в салоне. Произведение, которое появилось по случаю, на самом деле не является экспромтом: исследователям удалось обнаружить черновик и готовый автограф в другой редакции. Стихотворение существует в нескольких вариантах, причем ни один из них не приобрел статус окончательного.

Следуя жанровым особенностям альбомного мадригала, поэтический текст начинается с комплимента адресату. Лирический субъект, восторгаясь умом и образованностью дамы, критически позиционирует себя как «невежду» — искреннего, но простодушного человека, желавшего свести короткое знакомство с героиней. Личный характер первого четверостишия побудил издателей исключить эти строки из варианта, опубликованного при жизни поэта.

Центральная часть лермонтовского творения посвящена теме трудностей общения, здесь главенствуют мотивы смущения и робости, которые мешают герою. Антитеза «без вас» — «при вас» очерчивает противоречивые желания лирического «я», который не может определить свою роль. Герой будто примеряет маски оратора и слушателя, не решаясь выбрать определенную. Употребление двух однокоренных лексем — «молча» и «молчу» — подчеркивает неловкость ситуации, когда разговор содержит больше пауз, чем слов. Лирический герой удручен своими неумелыми попытками завести дружбу с адресатом.

За риторическим вопросом следует обобщение, в котором герой признает свое бессилие: «речь неискусная» не способна привлечь внимание умной проницательной собеседницы. Афоризм, составляющий финальное двустишие, приобрел самостоятельную жизнь в языковой системе, получив статус крылатого выражения.

Лермонтовское творение отличается изяществом и выразительностью стиля, точностью передачи тонких оттенков эмоций. Интимный характер лирической ситуации подтолкнул некоторых исследователей отнести стихотворение к образцам любовной лирики, однако проблематика произведения указывает на желание заслужить симпатию, завязать дружеские отношения с адресатом.

Институтка и Муза Михаила Лермонтова А. О. Смирнова-Россет

Александра Смирнова-Россет была просто красивой и умной. Этого хватило для вечности…

Знаменитая светская красавица. Фрейлина Императорского Двора. Хозяйка знаменитого литературно-художественного салона. Автор блистательных «Записок» и «Автобиографии». К ней обращены стихотворения Александра Пушкина «В тревоге пестрой и бесплодной», Михаила Лермонтова «Без Вас хочу сказать Вам много». Гоголь посвятил ей свою легендарную книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Отличалась острым, язвительным умом. Послужила прототипом для образа Ирины в романе Ивана Тургенева «Дым». Из стихотворений, посвященных ей, можно было бы составить целый поэтический сборник…

…Какие только имена, снискавшие славу русской литературе, не встретились бы на его страницах: Василий Жуковский, Петр Вяземский, Василий Туманский, Пушкин, Лермонтов, Алексей Хомяков, Иван Мятлев, Сергей Соболевский! Список интригует и впечатляет.

Невольно вспоминается ироническое Пушкинское:

Черноокая Россетти*

В самовластностной красоте

Все сердца пленила эти

Те, те, те и те, те, те.

(Александр Пушкин, «Мадригал А.О. Россет»)

(*Россети – старинное произношение фамилии на итальянский лад. Александра Осиповна была по-южному смугла, и ее звали то испанкой, то итальянкой. – Авт.). Чем же пленяла знаменитостей России и их закаленные в романтических бурях сердца загадочная красавица Россет? И откуда взялась эта самовластная красота?

Все дело в смешении сразу нескольких кровей, темпераментов и характеров. Судите сами. Отец Александры Осиповны был французом по происхождению. Воспитанник морского училища Осип (Иосиф) Иванович Россет еще в ранней молодости перешел на русскую службу, где стал комендантом Одесского порта, заведующим карантином (нынешняя таможня. – Авт.) и командующим гребной флотилией. Женился Осип Иванович Россет на 16-летней Надежде Ивановне Лорер (сестре декабриста Николая Лорера. – Авт.), а у той отец был немецкого происхождения, а мать – грузинка. Яков Полонский, воспитатель сына Смирновой, поэт и литератор, писал позднее: «От Россетов она унаследовала французскую живость, восприимчивость ко всему и остроумие, от Лореров – изящные привычки, любовь к порядку и вкус к музыке; от грузинских своих предков – лень, пламенное воображение, глубокое религиозное чувство, восточную красоту и непринужденность в обращении».

Характеристика эта оказалась верна и точна, несмотря на то, что жизненные обстоятельства и судьба преподнесли Александре Осиповне свои горькие уроки уже с раннего детства. Отец ее умер рано, Надежда Ивановна снова вышла замуж, а девочку отдала на воспитание бабушке, Екатерине Евсеевне Цициановой, владелице скромного именьица Грамаклея-Водино близ Николаева (Украина). Там протекли чудесные годы детства, оставившие светлый след в душе. Позднее Александра Осиповна в «Автобиографии» писала: «Если бы Гоголь стал описывать Грамаклею, не знаю, что бы мог он сказать о ней особого, разве только то, что у въезда в деревушку был ключ самой холодной и сребристой воды, да что речка, которая протекала около сада, была темная, глубокая и катилась так медленно меж тростника, что казалась неподвижной».

На тонкую, очень восприимчивую натуру девочки жизнь в деревне оказала глубокое нравственное влияние и многое определила в ее характере. Позднее она писала: «Я уверена, что настроение души, склад ума, наклонности, еще не сложившиеся в привычки, зависят от первых детских впечатлений: я никогда не любила сад, а любила поле, не любила салон, а любила приютную комнатку, где незатейливо говорят то, что думают, то есть что попало».

В письме к Гоголю Александра Осиповна с горечью признавалась спустя годы: «Не могу забыть ни степей, ни тех звездных ночей, ни криков перепелов, ни журавлей на крышах, ни песен бурлаков». Невозможно не заметить, перечитывая через сотни лет эти строчки, как мастерски владеет Александра Осиповна русским литературным языком, как он сочен и выразителен, можно сказать, скрыто поэтичен! Владение языком на таком уровне в XIX веке было редкостью для женщины, тем более – высокопоставленной светской дамы, какой являлась Александра Осиповна и в молодости – как фрейлина Двора, и в зрелые годы – как супруга камергера (высший придворный чин в Императорской России, соответствовал чину генерал-майора в армии. – Авт.). Может быть, именно это качество, да еще и врожденный ум, любезность, подлинный аристократизм в манерах, нравившийся, впрочем, далеко не всем, долгое время привлекали в ее салон многих замечательных русских людей, не только аристократов, но и демократов и разночинцев, славянофилов и западников, «революционных бунтарей» и светских львов. В ее доме могли встретиться и мирно беседовать Тургенев и Сергей Аксаков, Федор Достоевский и Полонский. Со всеми она находила общий язык, была радушна и отменно приветлива. Эта ее «привораживающая» простота тоже брала начало в счастливом «грамаклеевском» детстве.

Автор акварели – Александр Брюллов, начало 1830-х годов

Автор акварели – Александр Брюллов, начало 1830-х годов

Свое образование, начатое дома, Александра Россет с успехом продолжила в Екатерининском Петербургском дворянском институте, где учителем русской словесности был Петр Александрович Плетнев, знаменитый ученый, друг Пушкина. Плетнев-то и познакомил юную Россет с новыми творениями своего друга – «Кавказким пленником», «Бахчисарайским фонтаном», первыми главами «Евгения Онегина». Дружеские отношения с Плетневым Александра Осиповна сохранила навсегда – она переписывалась с ним до самой смерти профессора, посылала из-за границы книжные новинки, беспокоилась о его здоровье.

19 июля 1831 года Плетнев просил Александра Пушкина: «Поблагодари Россети за ее ко мне дружбу. Ее беспокойство о моей судьбе трогает меня не на шутку. Я не умею сам себе объяснить, чем я заслужил от нее столько участия; но быть за это признательным и преданным очень умею». Пушкин отвечал ему: «Россети вижу часто; она тебя любит и часто мы говорим о тебе» (Пушкин – Плетневу. 3 августа 1831 года). Частые свидания Александры Осиповны с Пушкиным, знакомым с нею с зимы 1828-1929 годов, были обусловлены тем, что оба они были соседями в Царском Селе, где Александра Осиповна проживала как фрейлина двора (ею она стала в октябре 1826 года), а Александр Пушкин – как человек только что обретший семейное счастье. Россет и молодожены Пушкины часто встречались, катались вместе в коляске, совершали долгие пешие прогулки. Александра Осиповна была всего лишь на три года старше 19-летней Наталии Николаевны и очень с нею подружилась. Днем она часто приходила к ним на Каменноостровскую летнюю дачу, и вместе с Натали они беззаботно болтали в гостиной, пили чай и ожидали, когда Пушкин позовет их наверх в свой солнечный кабинет. Там он часто читал им двоим только что написанные строфы сказок, стихов и спрашивал их мнения. Наталия Николаевна обычно скромно молчала или шутливо отмахивалась, обещая сказать позже, когда подумает. Александра Россет обычно высказывалась сразу, и ее мнение было неординарным и даже забавным. Так, сохранилось мемуарное воспоминание о том, как насмешило Пушкина высказывание Россет о стихах «Подъезжая под Ижоры»: «Они у Вас будто подбоченились и плясать хотят!». Пушкин долго и заразительно хохотал, а потом восхищенный тем, что Александра точно уловила ритм стихотворного размера, высказал тонкий комплимент ее уму.

Ум Александры Осиповны одновременно и притягивал к ней мужчин и отталкивал их. Создавал он много проблем и в общении и в семейной жизни. Брак Александры Осиповны Россет и Николая Михайловича Смирнова, заключенный 11 января 1832 года, никак нельзя было назвать счастливым. А в конце жизни они даже пробовали разъехаться!

Николай Михайлович, человек по натуре добрый и умный, отличался вспыльчивым характером, часто устраивал истерики и скандалы по любому, самому пустячному поводу. Александре Осиповне, при всей ее тактичности, светскости, нелегко было ладить с супругом, иногда она давала волю природной язвительности: а потом горько в этом каялась.

Впрочем, в супружеских войнах были и частые перемирия. Будучи хлебосольной хозяйкой, Александра Осиповна, когда сносно себя чувствовала, устраивала приемы, чаепития и балы. Да и положение к тому обязывало. Николай Михайлович дослужился до больших чинов: стал камергером, Калужским, а затем и Петербургским, губернатором (в 1850-1860 годы). Замечали только, что часто он бывал слишком грустен, и развеять его меланхолию мог разве только веселый и оживленный голос жены и смех детей.

У меланхолии этой, возможно, были свои истоки: смерть первого ребенка в 1833 году, семейные проблемы с родственниками (Смирновым приходилось много помогать четверым братьям Александры Осиповны и семье ее дяди по матери, декабриста Николая Лорера, сосланного на Кавказ. Это вызывало скрытое недовольство при дворе и создавало ряд неудобств в карьере Смирнова как государственного чиновника. – Авт.), тяжелые роды Александры Осиповны летом 1834 года. Тогда она родила прелестную двойню, но сама едва осталась жива…

Возникли проблемы со здоровьем, Александра Осиповна часто и подолгу лечилась за границей. С Пушкиным виделась редко, даже как-то шутливо пригрозила ему, что «запишет его в разряд иностранцев, которых велено не принимать» (Пушкин – Пушкиной, август 1834 года). В марте 1835 года Смирновы снова были за границей. Из Берлина Александра Осиповна сообщала Петру Вяземскому, что подписывается на «Современник», надеясь на «вкус Пушкина» и обещая ему поставлять для журнала материалы о берлинских литературных новостях. Первый номер «Современника» порадовал ее «Коляской» Гоголя и «Путешествием в Арзерум» Пушкина, о чем она и писала Вяземскому 4 мая 1836 года.

Это было последнее ее письмо, где она говорила о живом Пушкине. Весть о гибели друга застала Александру Осиповну в Париже. Они сидели за обеденным столом – Гоголь, Соболевский, Андрей Карамзин, еще кто-то из общих знакомых. Вместе с ожидаемым кофе Андрею Карамзину подали письмо. Тот, с разрешения хозяйки, распечатал, прочел и побледнел. Мать извещала его о смерти Пушкина. Не веря самому себе, Андрей Николаевич перечел шокирующие строки вслух. Александра Осиповна, всегда сдержанная, вполне владеющая собой, ахнула и разразилась рыданиями. Веселый «кофейный» вечер превратился в поминальную тризну. Каждому было что вспомнить: Александра Осиповна наверняка вспоминала пушкинский подарок – сафьяновый альбом с большими листами и инкрустированными застежками, который преподнес ей поэт в марте 1832 года, взяв с нее твердое обещание написать «исторические записки» и подарив то прелестное стихотворение, строки которого она уже столько раз повторяла наизусть:

В тревоге пестрой и бесплодной

Большого света и двора.

Я сохранила взгляд холодный,

Простое сердце, ум свободный,

И правды пламень благородный.

И как дитя, была добра;

Смеялась над толпою вздорной,

Судила здраво и светло.

И шутки злости, самой черной,

Писала прямо набело…

(Александр Пушкин, «В тревоге пестрой», 1832 год)

Но возраст брал свое…

Не исключено, что свои «Записки» и «Автобиографию» Александра Осиповна и взялась-то писать только в память о своем блистательном друге. В письме ее к Вяземскому в марте 1837 года есть строки: «Много вещей имела бы я Вам сообщить о Пушкине, о людях и делах; но на словах, потому что я побаиваюсь письменных сообщений». Загадочные слова, не правда ли? Фрейлина двора и супруга камергера знала слишком много. Так много, что это не уместилось бы не в одну биографию и ни в одни мемуары…

А впереди Александру Осиповну Россет-Смирнову ждала еще долгая, долгая череда лет, блистательных знакомств с лучшими людьми века и горестные прощания с ними, душевные депрессии и увлечения, жаркие споры и холодность внимания: И горести, горести, горести. Чернота одиночества. Как и в любой человеческой жизни. Когда становилось слишком уж тяжело, Александра Осиповна вынимала из укромных мест альбомы с пожелтевшими листками и подолгу вчитывалась в выцветшие уже от времени строки:

Без Вас хочу сказать Вам много,

При Вас – я слушать Вас хочу;

Но молча Вы глядите строго,

И я в смущении молчу…

(Михаил Лермонтов, «К А.О. Осиповой»)

Эти строки Мишель написал в одиночестве, в ее гостиной, зайдя как-то утром с визитом и не застав ее. Тихо ушел, оставив незакрытым альбом: Похолодело у нее сердце от гениальной простоты этих строк, когда, вернувшись, прочла. Ничем не смела благодарить. Мишель был горд и застенчив. Вот разве только рекомендательное письмо дяде Николаю Ивановичу? Но и оно не уберегло. Пули кавказцев пощадили, а русская – жалости не признает. А темный шарф и слезы – разве это исход для горя, которое испытала она, получив весть о гибели Поэта? Вовсе нет. Но зачем говорить лишнее? Когда-то, давно, она писала: «Я молчу с теми, которые меня не понимают»…

Их, таких, с годами становилось больше. Да и она старела, хотя по-прежнему много читала, за всем следила, выучила легко греческий, чем потрясла и изумила своего противника-почитателя Якова Полонского.

Автор акварели – Петр Соколов, 1835 год

Автор акварели – Петр Соколов, 1835 год

Но все больше и чаще, с болезнями и потерями, она замыкалась в себе. Ее одолевало странное, непроходящее чувство тоски и тревоги. Лишь иногда позволяла себе «тряхнуть стариной», и тогда, от яркости и выразительности ее речей, оценок, а порой и язвительных приговоров в гостиной все восхищенно цепенели и ловили каждое ее слово. Эта была Она, та, былая «Донна Соль» (выражение из стихотворения Вяземского), которой с восторгом посвящали стихи те, кого и при Ней принято было считать легендой. А она, сама живая легенда, постепенно уходила под защиту их теней, тоже становясь тенью…

…7 июня 1882 года газета «Московские Ведомости» поместила извещение в траурной рамке: «Тело умершей 7 июня сего года в Париже вдовы тайного советника Александры Иосифовны Смирновой имеет быть привезено в Москву 8 сентября, день погребения в Донском монастыре 9 сентября в 11 часов утра. Родственники и знакомые приглашаются в этот день почтить память умершей»…

Рисунок Александра Пушкина

Рисунок Александра Пушкина

P.S. У легендарных «Записок» Александры Осиповны была странная посмертная судьба. Ее дочь Ольга Николаевна почти полностью сфальсифицировала их текст, пользуясь сходством почерков. Сложная текстологическая обработка стала возможна лишь в двадцатые годы двадцатого века. «Записки, дневники, воспоминания А.О. Смирновой» и ее «Автобиография» вышли из печати в подлинном виде в 1929-1931 годах. Больше с тех пор не переиздавались. Представляют собой библиографическую редкость. Современному читателю известны отрывочно…

P.P.S. Александру Осиповну Смирнова-Россет называли также

«madame Recamier du Nord», «перл всех русских женщин» (Гоголь), «дева-роза» (Хомяков), «Donna Sol Гюго» (Вяземский), «небесный дьяволенок» и «вечная принцесса» (Жуковский).

Из воспоминаний ее дочери: «Мать моя была гораздо меньше ростом, брюнетка, с классическими чертами, с чудесными глазами, очень черными; эти глаза то становились задумчивыми, то вспыхивали огнем, то смотрели смело, серьезно, почти сурово. Многие признавались мне, что она смущала их своими глазами, своим прямым, проницательным взглядом. У нее были очаровательные черные, со стальным оттенком, волосы, необыкновенно тонкие. Она была отлично сложена, но не с модной точки зрения (она не стягивалась, причесывалась почти всегда очень просто и ненавидела туалет, тряпки и драгоценные украшения), а с классической. У нее было сложение статуи: ноги, затылок, форма головы, руки, профиль, непринужденные движения, походка – все было классическое. Еще недавно одна дама, знавшая мою мать с детства, говорила мне: «Я помню, как ее походка поразила меня даже тогда; ведь я была ребенком. У нее были лебединые движения и так много достоинства в жестах и естественности».

Петр Вяземский: «Расцветала в Петербурге одна девица, и все мы более или менее были военнопленными красавицы. Несмотря на свою светскость, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем, она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое, и все смешное… Прибавьте к этому, в противоположность не лишенному прелести, какую-то южную ленивость, усталость… Она была смесь противоречий, но эти противоречия были, как музыкальное разнозвучие, которое под рукою художника сливается в странное, но увлекательное созвучие».

Фотография конца 1860-х годов.

Фотография конца 1860-х годов.

Родилась Смирнова-Россет 6 марта 1809-го, значит ей здесь уже к шестидесяти…

Михаил Лермонтов ввел образ Россет через свою героиню Минскую в неоконченную повесть «Штос»: «Она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях, черные, длинные, чудесные волосы оттеняли еще молодое правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли».

После смерти нашей героини фельдмаршал Александр Барятинский рассказывал ее дочери: «Ваша мать единственная во всем; это личность историческая, со всесторонними способностями. Она сумела бы и царствовать, и управлять, и создавать, и в то же время она вносит и в прозу жизни что-то свое, личное. И все в ней так естественно».

Остался сын…

Остался сын…

Сергей Аксаков о чувствах Гоголя к Смирновой-Россет: «Смирнову он любил с увлечением, может быть, потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один раз: «Послушайте, вы влюблены в меня»… Гоголь осердился, убежал и три дня не ходил к ней… Гоголь просто был ослеплен А.О. Смирновой и, как ни пошло слово, неравнодушен, и она ему раз это сама сказала, и он сего очень испугался и благодарил, что она его предуведомила». Сын его, Иван Сергеевич Аксаков, в 1846 году (Смирновой тогда было уже 37 лет!) также посвятил ей два стихотворения.

Для известного чудака Николая Васильевича Гоголя Александра Смирнова вообще была той женщиной, которая единственная по-настоящему восхищала его и с которой он был связан до конца своей жизни. В первую очередь их объединяла общая любовь к красотам Малороссии: Александра в детстве воспитывалась у бабки в Грамаклее (ныне Водяно-Лорено), что недалеко от Николаева. «Я часто думала, что сам Господь меня вел своей рукой, и из бедной деревушки на самом юге России привел меня в палаты царей русских на самом севере». Хотя в ее жилах текла кровь представителей разных национальностей, своей родиной она считала Малороссию и, называя Гоголя «хохликом», себя именовала «хохлачкой».

Стихотворение Петра Вяземского с комплиментами

Вы — донна Соль, подчас и донна Перец!

Но всё нам сладостно и лакомо от вас,

И каждый, мыслями и чувствами, из нас

Ваш верноподданный и ваш единоверец.

Но всех счастливей будет тот,

Кто к сердцу вашему надежный путь проложит

И радостно сказать вам может:

О, донна Сахар! донна Мед!

Между 1830 и 1832

Примечания

«Вы — донна Соль, подчас и донна Перец!..» (стр. 401). Впервые — «Русский архив», 1874, кн. 1, стр. 1340. Стихотворение обращено к Александре Осиповне Россет (Россети), в замужестве Смирновой (см. примечание к стихотворению «Черные очи»).

Донна Соль — героиня нашумевшей романтической драмы В. Гюго «Эрнани». «Эрнани» появился на французской сцене и стал известен России в 1830 г. Следовательно, стихотворение написано между 1830 и 1832 гг., когда Россет вышла замуж за Н. М. Смирнова. В «Старой записной книжке», в фрагменте, посвященном Смирновой, Вяземский пишет: «…Расцветала в Петербурге одна девица, и все мы, более или менее, были военнопленными красавицы… Кто-то из нас прозвал смуглую, южную, черноокую девицу Donna Sol, главною действующею личностью испанской драмы Гюго» (ПСС, т. 8, стр. 233). И далее: «Вот шуточные стихи, которые были ей поднесены…» За этим следует текст стихотворения.

Влюбленный Гоголь постоянно писал об Александре Осиповне только хвалебные отзывы: «Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее. И сам я, как ни уважал ее всегда и как ни был дружен с ней, но только в одни страждущие минуты и ее, и мои узнал ее. Она являлась истинным утешителем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить, и, подобно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши души между собою». И «Любовь, связавшая нас с вами, – высока и свята. Она основана на взаимной душевной помощи, которая в несколько раз существеннее всяких внешних помощей».

Кроме Гоголя Александра Осиповна очень близко дружила с Жуковским. Василий Андреевич Жуковский познакомился с Александрой Осиповной весной 1826 года на выпускных экзаменах в Екатерининском институте, где последняя училась, скорее всего встречались дворце, где она была фрейлиной императрицы, а он – наставником наследника. Однако подружились они позже в доме Карамзиных. Александра Осиповна описывает Василия Андреевича как «большого ребенка», «милого чудака», плохо понимающего сущности дворцовых интриг. Жуковский был увлечен черноокой Александрой и даже делал ей предложение через Плетнева. Она обратила его в шутку, и они остались друзьями на всю жизнь: их объединяло одно общее дело – то она, то он, а порой вместе, действуя по оговоренному заранее плану, они спасали русских литераторов от гонения, царского гнева и жандармских происков. «В этот день Плетнев приехал давать урок великим князьям, и мы его пригласили с нами обедать, – вспоминала Смирнова. – После обеда он мне вдруг говорит: «Вы начинаете скучать во дворце, не пора ли вам выйти замуж?». – «За кого? Разве за камер-лакея?». – «А Василий Андреевич? Он мне дал поручение с вами поговорить». – «Что вы, Петр Александрович, Жуковский тоже старая баба. Я его очень люблю, с ним весело, но мысль, что он может жениться, мне никогда не приходила в голову».

Гостиная с фотографией Петра Чайковского с его личным автографом (на пианино) в Доме Смирновых в Тбилиси

Гостиная с фотографией Петра Чайковского с его личным автографом (на пианино) в Доме Смирновых в Тбилиси

Когда Смирнова-Россет была уже замужем и имела свой салон, в один из вечеров Жуковский допоздна засиделся у нее и, уходя, сказал: «Вот видите, как мы приятно провели вечер, это могло быть всякий день, а вы не захотели». Василий Андреевич даже ревновал Александру Осиповну к Гоголю. Сохранилось письмо Жуковского из Франкфурта-на-Майне, где у него тогда гостил Гоголь: «Всякий день получаю от вас пакеты. Для меня только адрес, а все прочее к Гоголю. Я и без вас знаю, что я Василий Андреевич Жуковский, что и до сих пор в Дюссельдорфе, что теперь живу во Франкфурте. Но я никогда не думал, чтоб я был только хвост Гоголя, за который вы благоволите иногда дергать, чтобы Гоголь вам откликнулся».

Ревновала и сама Александра Осиповна, правда только своих друзей. Так, она близко дружила (с 1838 года) с поэтессой графиней Евдокией Петровной Ростопчиной, которая в свою очередь была близким другом Владимира Одоевского. В одном из своих писем она пишет: «Хотя ты мне обещала писать, но не знаю почему твое письмо обрадовало меня своей неожиданностью. Очевидно, сердце мое было бессознательно недоверчиво и, когда я хотела похвастаться, что в Петербурге ты вспомнила первую меня, я с досадой узнала, что первым был осчастливлен Одоевский…».

В браке она счастлива никогда не была. Своего мужа Николая Михайловича Смирнова – богатея и карточного игрока, доброго и взбалмошного человека, сенатора, дипломата, губернатора Калуги и Петербурга, от которого она имела детей, деньги, безбедное проживание в России и за границей, она не любила. Как говорила сама Александра Осиповна другу Александру Сергеевичу: «К черту, Пушкин, положение в свете! Сердце хочет любить, а любить совершено некого». Но жених был богат, а у нее семья была бедная: «Я себя продала за шесть тысяч душ для братьев».

Это, конечно, всего лишь бледный набросок об этой бесспорно красивой, умной, эмансипированной и чудаковатой женщине. Именно такой портрет складывается после прочтения ее переписки, автобиографических очерков (тех, что она написала сама), воспоминаний о ней современников.

В Тбилиси находится мемориальный музей «Дом Смирновых»…

<=Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) ~ все стихи здесь=>

![]()