- Иван Крылов ~ Откупщик и Сапожник (Басня) - 20.11.2025

- Иван Крылов ~ Тришкин кафтан - 02.09.2025

- Иван Крылов ~ Кукушка и Горлинка - 20.08.2025

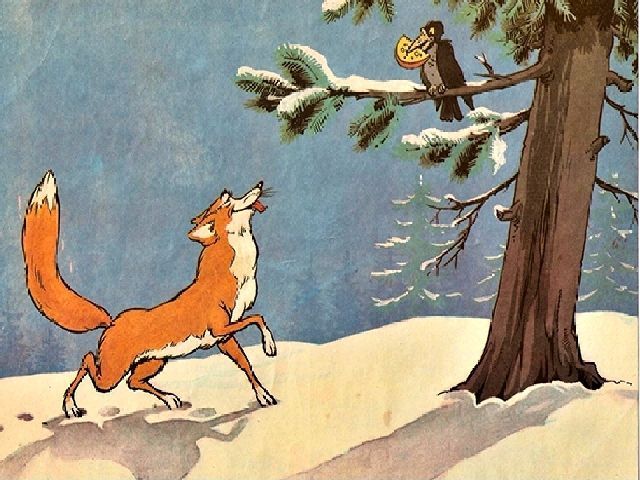

Басня «Ворона и Лисица» — одно из самых известных произведений Крылова. Фразы из этой басни стали крылатыми, а тех самых «ворон» и «лисиц» в жизни повстречал, пожалуй, каждый.

«Ворона и Лисица»

Иван Крылов

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть[1] гнусна, вредна; но только все не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

___

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать было совсем уж собралась,

Да призадумалась, а сыр во рту держала.

На ту беду Лиса близехонько бежала;

Вдруг сырный дух Лису остановил:

Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.

Плутовка к дереву на цыпочках подходит;

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит

И говорит так сладко, чуть дыша:

«Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки!

Рассказывать, так, право, сказки!

Какие перушки! какой носок!

И, верно, ангельский быть должен голосок!

Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица,

При красоте такой и петь ты мастерица,-

Ведь ты б у нас была царь-птица!»

Вещуньина[2] с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу[3] дыханье сперло,-

И на приветливы Лисицыны слова

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

1807

Примечания

[1]Лесть – притворное одобрение; похвала с корыстною целью.[2]Вещунья – предсказательница. В народных легендах и сказках ворон, ворона изображаются как вещие птицы.

[3]Зоб – расширенная часть пищевода у птиц, служащая для накопления и размягчения пищи.

Крылатые выражения:

1. Уж сколько раз твердили миру.

2. В сердце льстец всегда отыщет уголок. Иносказательно: опытный льстец всегда сможет найти подход к объекту своей лести, даже если это твердый ее противник (шутл.-ирон.).

3. От радости в зобу дыханье сперло. От чувства радости захватывает дух.

4. Какие перышки, какой носок! Иронический комплимент ухоженному, разодетому человеку, весьма озабоченному впечатлением, которое он производит на окружающих.

Одним из главных человеческих пороков Крылов считал тщеславие. Это неприятное качество баснописец видел не только в чиновниках и дворянах, но и во многих своих коллегах по перу. Узнать, к чему приводит неумение видеть себя со стороны, сможет тот, кто будет внимательно читать басню “Ворона и лисица” Крылова Ивана Андреевича.

Басня была создана в 1807 г. Годом позже ее напечатали в журнале “Драматический вестник”. К этому времени Крылов, вернувшийся из провинции в Петербург, оброс новыми литературными связями, создал несколько комедий для сцены. Сюжет баснописец позаимствовал у Лафонтена. Но это полностью самостоятельное произведение. Мораль Крылова несколько отличается от нравоучения Лафонтена, а его герои выглядят не схематическими, а живыми, искренними, настоящими. Образ любого из них можно примерить на себя. Поэтому текст басни Крылова “Ворона и лисица”, которую проходят на уроке литературы в 5 классе, так легко учить.

Лисица выглядит настоящим льстецом. Стремясь получить желаемое, она не скупится на похвалу. Тонко играя на чувствах не самой сладкозвучной птицы, коварная Лисица нахваливает ее гипотетические возможности к пению. “И, верно, ангельский должно быть голосок!” – восхищается она, облизываясь украдкой на аппетитный кусочек сыра. Простоватая Ворона, у которой от таких сладких речей “в зобу дыхание сперло”, забывает о том, что только что собиралась позавтракать. Словно запамятовав о том, что она – Ворона, а не соловей и не дрозд, жертва хитроумной Лисы уступает ее настойчивой просьбе и каркает “во все воронье горло”. Крылов и жалеет Ворону, и одновременно добродушно посмеивается над ней. В своих бедах подобные ей люди чаще всего бывают виноваты сами.

Анализ басни «Ворона и Лисица»

1 вариант

История создания

Басня «Ворона и Лисица» была написана не позднее 1807 года. Впервые опубликована в журнале «Драматический вестник» в 1808 году. Крылов обратился к сюжету, использованному многими другими творцами: Эзопом, Лафонтеном, Лессингом, Сумароковым, Тредиаковским и другими. Однако именно адаптация Крылова стала популярной, как у его современников, так и у следующих поколений.

Наш соотечественник внес большие изменения в сюжет Эзопа и других баснописцев. Так, ворона, который представляет собой символ мудрости, автор заменил на ворону, которая для русского человека стала синонимом «растяпы». Например, считать ворон — это выражение, определяющее глупое занятие. Характер лисы тоже претерпел изменения: у Эзопа она просто хитрит, а у Крылова она обладает не только плутовством, но и осторожностью, ораторскими способностями и незаурядным умом. «И говорит так сладко, чуть дыша» — пишет автор, описывая все уловки хищницы.

Жанр и направление

Басня — это особый литературный жанр. Её можно понимать как небольшой рассказ, затрагивающий нравственные и общественные проблемы в иносказательной форме. Чаще всего, басни написаны в стихотворной форме.

Направление творчества Крылова — реализм. Во всех его баснях затрагиваются актуальные и значимые проблемы реального мира. Такие пороки, как лесть, тщеславие, глупость, всегда были свойственны действительности.

Суть: о чём басня?

Произведение Крылова описывает ситуацию, в которой Лисица обманом завладела куском сыра, принадлежавшим Вороне.

Хитрая Лисица восхваляла красоту Вороны и призывала птицу спеть своим ангельским голоском. Ворона, принимая комплименты, решила исполнить просьбу Лисицы, открыла рот, а сыр упал. С ним рыжая интриганка и скрылась.

Главные герои и их характеристика

В басне упомянуты лишь два персонажа: Ворона и Лисица.

Ворона — беспечная и наивная птица, которая без раздумий поддаётся на провокацию Лисицы. Казалось бы, Ворона является жертвой в данной ситуации. Однако, учитывая неспособность ворон красиво петь, глупо было внимать лестным словам Лисицы. Ворона потеряла сыр из-за своей доверчивости.

Художественные средства:

«Ворона взгромоздясь» — эмоционально окрашенный глагол, отражающий тяжеловесность вороны.

«Вещуньина* с похвал вскружилась голова» — вещунья — предсказательница. Употребляя это выражение по отношению к вороне, автор использует иронию: птица вовсе не предсказательница, как говорят о ней легенды, ведь судьбу сыра она предречь совсем не в состоянии.

Лисица Хитрая, сообразительная и находчивая, Лисица всё же выступает отрицательным героем. Льстивость, желание угодить, эгоизм — всё это присуще Лисице. Она намеренно «умасливает» Ворону, желая добраться до сыра. «Лисицу сыр пленил» — это выражение означает жадность.

«Плутовка к дереву на цыпочках подходит» — автор воплощает в облике лисы осторожность и предусмотрительность.

« И говорит так сладко, чуть дыша» — это выражение передает степень коварства лисы, которая умело разыгрывает восторг.

Темы и проблемы

Басня Крылова рассказывает о двух крайностях. С одной стороны, хитрая, эгоистичная и льстивая Лисица. С другой стороны, глупая и наивная Ворона. Обе они ошибаются, однако лишь одна получает наказание.

Стоит отметить, что Лисица, при всей своей эгоистичности, остаётся победительницей. Но как же так? В этом заключается ещё один авторский посыл: не все получают по заслугам, но нельзя угадать, когда тебя настигнет расплата за плохие поступки.

Разберем темы и проблемы басни Крылова «Ворона и Лисица» более подробно:

Основная тема басни — влияние лести на человека. Лисица обманула Ворону с помощью лживой похвалы и добилась своего, а птица, которая дала себя одурачить, осталась ни с чем.

Основная проблема басни — тщеславие. Ворона поверила лести и даже не задумалась о том, что похвалы звучат фальшиво и не соответствуют действительности. Чем больше человек раздувает собственную значимость, тем уязвимее он становится для обманщиков.

Еще одна тема басни — хитрость. Лиса воспользовалась ею, чтобы добиться своего, но ее задумка удалась только в силу того, что Ворона была глупа и недальновидна.

Не менее актуальна проблема глупой доверчивости. Верить людям — это, конечно, хорошо, но обдумывать их слова нужно в любом случае. Критическое мышление позволяет вычислить обман и остаться при своем добре.

Как и у любой басни, у «Вороны и Лисицы» есть мораль: лесть используют лишь слабые, однако она может покорить самых сильных. «В сердце льстец всегда отыщет уголок», — к такому выводу приходит Крылов. Этим писатель предостерегает читателей, призывая не быть такими же доверчивыми и беспечными, как Ворона, и не использовать подлые приёмы, как Лисица.

В басне «Ворона и Лисица» мораль выведена в отдельную строфу в самом начале:

- Уж сколько раз твердили миру,

- Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,

- И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Основная идея

Главная мысль басни Крылова «Ворона и лисица» проста: чтобы не стать жертвой лести и обмана, нужно победить свое тщеславие и поддерживать нормальную самооценку. Ворона была так податлива, потому что жаждала внимания и была уверена в справедливости лжи Лисицы. Если бы она объективно оценивала себя, она не стала бы жертвой лицемерия.

Смысл басни «Ворона и лисица» в том, что обманутый человек зачастую сам виноват в своем несчастье. Каждый из нас в силах предотвратить манипуляцию, основанную на тщеславии и лести.

Художественные особенности

В своей басне Крылов использует яркие и точные средства художественной выразительности:

- эпитеты («сырный дух», «говорит так сладко», «ангельский голосок», «Вещуньина … голова», «приветливы Лисицыны слова»),

- метафоры («уголок в сердце»),

- олицетворения («сыр пленил», «от радости в зобу дыханье сперло»),

- инверсии («на ель Ворона взгромоздясь»).

Обилие поэтических приёмов позволяет создать целый красочный мир в небольшом произведении.

Анализ / мораль басни «Ворона и лисица» Крылова

2 вариант

Иван Андреевич Крылов – писатель, обновивший басенный жанр, перенесший его на русскую почву.

Басня написана в 1807 году. Ее автору в эту пору исполнилось 38 лет, он уже вышел в отставку с места секретаря генерал-губернатора. В тот период он был скорее драматургом, чем баснописцем. По жанру – социально-бытовая басня, аллегория на тему нравственности, по размеру – вольный ямб с охватной (в начальных строках), смежной, перекрестной (в финале) рифмовкой. Относится к басням с традиционным, заимствованным сюжетом. Мораль вынесена в начало произведения, является его своеобразным эпиграфом: лесть гнусна. Однако тщеславие настолько неистребимо, что «льстец отыщет уголок» в сердце практически каждого человека. Сюжетная канва проста. Действующие персонажи – птица и животное (вид становится именем и пишется с прописной буквы). Под этим иносказанием подразумеваются люди. Каждый из героев еще и носитель характерных черт, приданных ему народным сознанием. Скажем, лиса – символ хитрости. Отсюда же представление о вороне как о «вещунье» (предсказательнице, вестнице). «Твердили миру»: автор подчеркивает общеизвестность этого утверждения, говорит не только от своего имени. «Бог послал»: писатель усиливает необычайное везение птицы, редкостность подобного дара. Вообще же на Руси сыром называли творог. Раздобыть «кусочек» (сразу понятно, что маленький) сыра твердых сортов – задача не из легких. Счастливица несет его в лес. «Взгромоздясь»: птица была не из хилых, да и занятый клюв мешал ей сразу усесться как следует. «Позавтракать»: выходит, дело было ранним утром. «Призадумалась»: о превратностях жизни. «Лиса близехонько»: наречие с уменьшительным суффиксом, вкрадчивость которого как бы заранее характеризует нового персонажа, до того, как он что-то сказал и сделал. «Сырный дух»: возможно, сыр был с плесенью, к примеру, французский. Впрочем, нюх у лис и без того отличный. «Плутовка»: метонимия. «На цыпочках»: гипербола. «Вертит»: типичный пример устаревшего ныне ударения в словах. Начинается диалог. Ряд сладких обращений к Вороне: голубушка, сестрица, светик. «Право»: частица уверения. Череда восклицаний с экспрессивным оттенком, ласкательными суффиксами и междометиями: ну что за шейка! Какие перушки! «Ангельский голосок»: эпитет, превзошедший всякую меру по отношению к карканью вороны. «Царь-птица»: фольклорный оборот. Опьяненная похвалами Ворона со спертым «в зобу дыханьем» теряет бдительность. «Приветливы слова»: усеченная форма прилагательных. Решив, что пора огласить округу карканьем, Ворона берет высокую ноту. «Сыр выпал». Казус завершается улепетыванием «плутовки». Лексика живая, разговорная. Глаголы придают динамизм сюжету.

«Ворона и Лисица» Ивана Крылова впервые была опубликована в «Драматическом вестнике».

Анализ, мораль басни Крылова «Ворона и Лисица»

3 вариант

Басня «Ворона и Лисица» – хрестоматийное произведение, она едва ли не самая известная из всех, написанных большим русским поэтом. Басня вышла из-под пера И. А. Крылова в 1807 году, когда авторское мастерство достигло небывалых высот, и поэт почувствовал это, оставив пост секретаря генерал-губернатора. Она начинается в изложения морали, содержащей общеизвестные вещи (которые много раз «твердили миру») – лесть вредна прежде всего тому, кому адресована, а гнусна потому, что поощряет и развращает льстеца, когда и если он достигает намеченной цели, что и подтверждается ходом описанных в басне событий.

Сюжет прост, как все великое, и банален, потому что описанная ситуация в разных вариациях повторяется так же вечно, как вечны человеческие пороки. Великий русский баснописец в очередной раз выступает с предупреждением об опасности. Услышим ли мы его на этот раз?

Иван Андреевич, будучи плоть от плоти русского народа, был хорошо знаком с его речью и сохранил в своих произведениях ее ярчайшие образцы, некоторые их которых сегодня считаются устаревшими – «приветливы слова», особая форма слова – «перушки», просторечными – «сперло (перекрыло, прервало)». На самом деле они выступают настоящими украшениями нашего языка, это: «близехонько», «была такова (сбежала, исчезла)», «вскружилась», «светик (ласковое обращение, причем к лицам обоего пола)», «ежели».

Эпитеты, которые использует автор, самобытны и ярки: «лесть гнусна, вредна», «сырный дух», «ангельский голосок». Среди других средств художественной выразительности – метафора – «уголок в сердце», метонимия – «твердили миру (в значении совокупности людей)», перифраз – «Лисица – плутовка», контекстный синоним – «воронья голова – вещуньина голова».

Примеры инверсии – «на ель Ворона взгромоздясь», «позавтракать было совсем уж собралась», «ангельский быть должен голосок» – помогают выстроить рифму и параллельно акцентируют внимание читателя на слове, которым оканчивается фраза. Эллипсис «сыр выпал – … была плутовка такова» удачно иллюстрирует быстроту реакции Лисицы – скорее всего, Ворона поняла, что произошло, но не сразу.

Ряды однородных членов предложения – Ворона «позавтракать было… собралась, призадумалась, …держала», «плутовка …подходит, вертит…, не сводит» – описывают действия, происходящие параллельно, и они помогают увидеть персонажей со всех сторон, более выпукло рисуют сцену, которая разыгрывается под елью.

Анафора «Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил», «какие перушки! какой носок!» подчеркивает значение каждого слова, с которым соседствует. Олицетворение «сыр пленил» реально описывает алчность, охватившую Лисицу – она не в силах избавиться от этого ощущения, даже если бы захотела.

Вся речь Лисицы составлена из восклицательных предложений – таким образом, она, играя на тщеславии, ловко манипулирует простодушной Вороной, подбирает к ней ключик. Сцена разговора напоминает рыбную ловлю – Лисица мастерски закидывает удочку. Автор строит речь своего персонажа особым образом, используя градацию – «голубушка», «светик», «сестрица», «петь мастерица», «царь-птица» – по ходу дела комплименты становятся все более значимыми и чувствительными.

Лисица – популярный персонаж русского фольклора. Это обусловлено типажом, который с ней ассоциируется. Это пресловутая «мягкая сила» – она редко действует напролом, и этим опасна. Ворона – персонаж, который в русских сказках, былинах часто наделяется мистическими свойствами, способностями предвидения, предсказания. Поэтому в применении к ней автор использует неочевидную ироническую метафору «вещунья» – вещая. Насмешка состоит в том, что Ворона не смогла разоблачить Лисицу и предсказать собственный просчет.