- Иван Крылов ~ Откупщик и Сапожник (Басня) - 20.11.2025

- Иван Крылов ~ Тришкин кафтан - 02.09.2025

- Иван Крылов ~ Кукушка и Горлинка - 20.08.2025

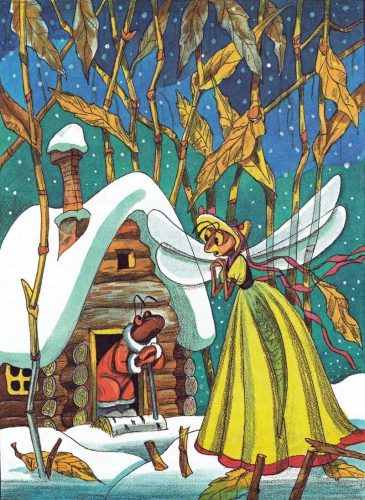

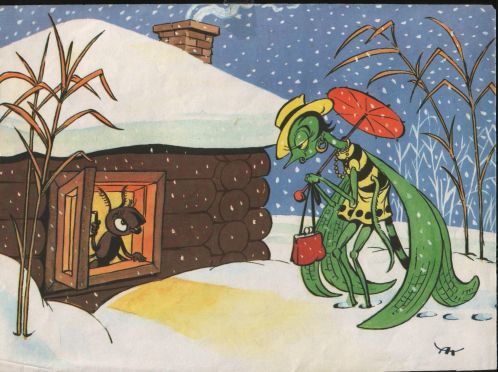

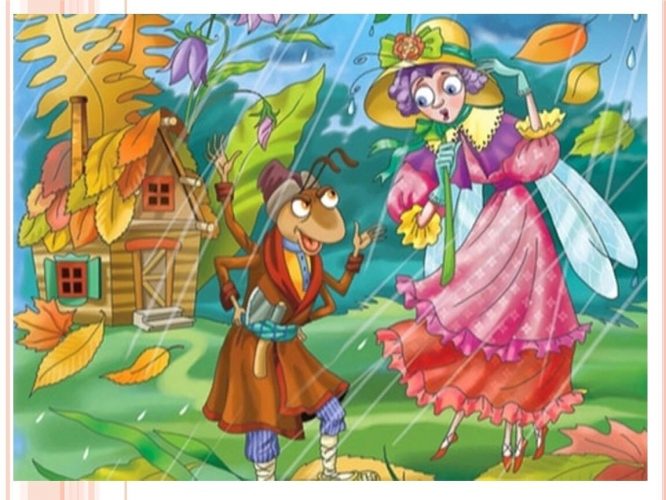

«Стрекоза и Муравей»

Иван Андреевич Крылов

Попрыгунья Стрекоза

Лето красное пропела;

Оглянуться не успела,

Как зима катит в глаза.

Помертвело чисто поле;

Нет уж дней тех светлых боле[1],

Как под каждым ей листком

Был готов и стол и дом.

Всё прошло: с зимой холодной

Нужда, голод настает;

Стрекоза уж не поет:

И кому же в ум пойдет

На желудок петь голодный!

Злой тоской удручена,

К Муравью ползет она:

«Не оставь меня, кум[2] милый!

Дай ты мне собраться с силой

И до вешних[3] только дней

Прокорми и обогрей!» –

«Кумушка[4], мне странно это:

Да работала ль ты в лето?» –

Говорит ей Муравей.

«До того ль, голубчик, было?

В мягких муравах[5] у нас –

Песни, резвость всякий час,

Так что голову вскружило». –

«А, так ты…» – «Я без души

Лето целое всё пела». –

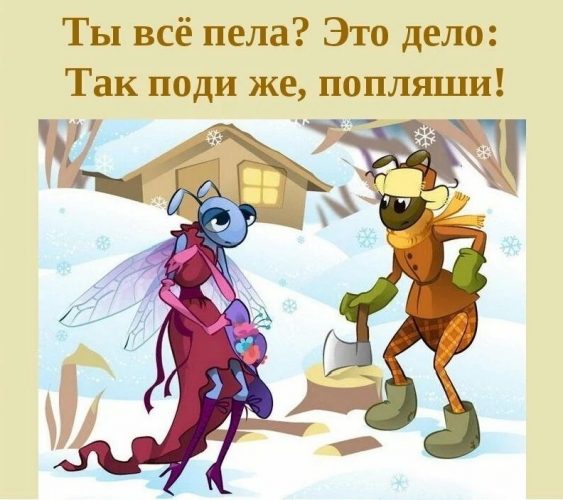

«Ты всё пела? Это дело:

Так пойди же, попляши!»

––––––

«Ты всё пела? Это дело:

Так пойди же, попляши!»

Дата написания: не позднее мая 1808 г.

Первая публикация: «Драматический вестник», 1808 г.

«И. А. Крылов. Полное собрание сочинений. Т. 3.» Раздел «Басни. Книга вторая».

Примечания

[1]Бо́ле – более.[2]Кум – крестный отец по отношению к крестной матери и к родителям крестника; отец ребенка по отношению к крестному отцу и крестной матери.

[3]Ве́шний – то же, что весенний.

[4]Кума́ – крестная мать по отношению к родителям крестника и к крестному отцу; мать ребенка по отношению к крестному отцу и крестной матери.

[5]Мурава́ – густорастущая сочная зелёная молодая трава.

Крылатые выражения:

1. Попрыгунья стрекоза. Легкомысленная, ветреная женщина.

2. Как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Употребляется шутливо по отношению к человеку, который без всякого труда добивается благополучия.

3. Ты все пела, это дело: так поди же, попляши. Используется как комментарий к закономерным следствиям чьего-либо неразумного, неправильного поведения.

Примечания к Басне Ивана Крылова «Стрекоза и Муравей»

2 вариант

1. Сюжет басни «Стрекоза и муравей» заимствован у греческого баснописца Эзопа «Кузнечик и муравей».

2. В русском народном языке XIX века кузнечик назывался стрекозой.

Чтобы не мерзнуть зимой, нужно работать летом, а не постоянно отдыхать.

Муравей символизирует работу и трудолюбие, а Стрекоза — лень и легкомыслие.

Сюжет представленной басни используется в литературе ещё с древнегреческих времён. Но, если читать басню «Стрекоза и Муравей» Крылова Ивана Андреевича внимательно, легко заметить яркие отличия. Автор, написав свой вариант известной истории в 1808 году, внёс в неё особый национальный колорит.

Произведение будет действительно интересно ученикам младших классов. Переданная Крыловым поучительная история, написанная в сказочной манере, воспринимается довольно легко, а динамически развивающийся сюжет – увлекателен. Автор уделяет большое внимание описанию зимнего холода и связанных с ним серьёзных проблем. Это позволяет читателям особо прочувствовать всю драматичность ситуации, в которой оказалась Стрекоза, не успевшая подготовиться к приходу морозов. Главная героиня обращается за помощью к Муравью. Он с искренней заинтересованностью выслушивает Стрекозу. Но, узнав, что летом она не работала, а только пела и веселилась, Муравей в острой саркастической форме отказывает Стрекозе. Трудяга не намерен поощрять бездельницу Стрекозу. Она полностью заслужила своё наказание за проявленную лень и легкомыслие.

Анализ, мораль басни Крылова «Стрекоза и Муравей»

1 вариант

Публикация басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» датируется 1808 годом. Заимствованный сюжет не лишает произведение оригинальности. Великий баснописец раскрасил его новыми красками, придал живость и народный колорит.

Композиционно басня состоит из двух частей. Первая представляет собой завязку – автор описывает ситуацию, предшествующую общению героев. Вторая – диалог персонажей – здесь автор использует такой прием художественной выразительности, как вопросно-ответная форма изложения.

И. А. Крылов писал свои басни народным, понятным и доступным каждому, даже простолюдину, языком – «зима катит в глаза (в данном контексте – неотвратимо приближается)», «кому же в ум пойдет» (придет на ум), «мурава» (густая сочная трава), разговорное «голубчик» (ласковое, с оттенком фамильярности обращение к мужчине). Но в тексте есть обороты и слова, присущие литературному языку эпохи – устаревшее «боле (в значение больше)», «всякий час (каждый час, постоянно)». Яркие эпитеты – «лето красное», «чисто поле», «злая тоска», «кум милый», «вешние дни», «мягкие муравы» – как будто взяты из русских народных сказок, настолько они сочны и узнаваемы.

Автор выстраивает ряд однородных сказуемых, которые не только приводят к преобладанию глагола и переносят акцент на действие: «не оставь…, дай собраться с силой, …прокорми и обогрей». Этот ряд параллельно описывает объем претензий Стрекозы, причем однородные члены имеют признак градации – по нарастанию значимости ожидаемой от Муравья «услуги».

Иван Андреевич, не скупясь, использует фразеологизмы – «голову вскружило», «не успела оглянуться», «без души» (в значении «забыв обо всем на свете»).

Поэт широко использует характерную для него инверсию – «кум милый», «лето красное пропела», «нет … дней тех светлых», «на желудок петь голодный», «до вешних только дней», «под каждый ей листком», причем довольно часто определение отделяется от определяемого слова с целью его интонационного выделения.

Многосоюзие – «и стол, и дом» – прозвано подчеркнуть значение каждого слова, с которым сочетается, сделать на нем логическое ударение. Богатство лексики поэта иллюстрирует выбор удивительно точных олицетворений – «желудок голодный», «помертвело поле», гиперболы – «лето целое все пела», метафоры – «лето красное пропела». Используя единственное слово – «попрыгунья» – Иван Андреевич емко, но предельно точно дает образ легкомысленной кокетки Стрекозы. Другое слово, которым поэт мастерски изображает ее жизненный итог, – «ползет».

Перифраз – «кум милый», «голубчик» – позволяет ярче охарактеризовать неисправимую Стрекозу, показать одновременно ее недалекость и глупую фамильярность, бесполезную попытку подольститься к ироничному деловитому Муравью, который видит ее насквозь.

Заметим, что ключевое слово басни – «петь», в разных вариациях оно встречается в тексте 6 раз. Но надо понимать, что автор употребляет его в переносном значении – «бездельничать, прожигать жизнь».

Стрекоза и Муравей – антиподы. Образ трудолюбивого Муравья благодаря И. А. Крылову стал нарицательным. Противопоставляя героев басни, поэт ярче выделяет черты каждого их них. Предлагая Стрекозе поплясать, Муравей явно издевается над ней – читателю ясно, что пляска эта будет невеселой, как невесела любая расплата.

Живым народным языком, используя черты, характерные для русского народа, его семейный взгляд на жизнь, любовь к патриархальным обычаям, И. А. Крылов безжалостно осуждает праздность, нежелание думать о завтрашнем дне, стремление решать свои проблемы за счет других.

Анализ / мораль басни «Стрекоза и Муравей» Крылова

2 вариант

«Стрекоза и Муравей» Ивана Андреевича Крылова – одна из самых обсуждаемых басен.

Басня написана в 1808 году. Ее автору было 45 лет, и он находился в расцвете своих творческих способностей, опубликовал сборник басен, скоро завоевавший ему необыкновенную популярность. Впрочем, трудился он и на государственной службе, в одном из департаментов. Размер произведения – четырехстопный хорей с разнообразием рифмовок: тут и смежная, и охватная, и перекрестная. Композиционно авторский рассказ переходит в диалог героев, а следом – в назидание. Итак, «лето красное» (фольклорный эпитет, а еще и инверсия) Стрекоза «пропела». Обычно эта строка мало кого настораживает. Между тем, стрекозы не отличаются выдающимися певческими способностями. Более того, «резвилась» она в «муравах» (еще одно народное словечко, означающее разнотравье). Понятно, что в траве стрекозам делать нечего. Противоречивость образа вызвана первоисточниками этого переводного сюжета. У Лафонтена героиня – цикада. На русской литературной почве такое насекомое вряд ли бы прижилось, поэтому писатель подразумевал скорее кузнечика. Тогда все сходится. «Зима катит в глаза» (метафора): меткая идиома из арсенала И. Крылова. И если у Эзопа зима с дождями, то здесь куда более привычная, с морозом, «холодная». Глагольность придает стремительности сюжету. Помертвело «чисто поле»: вновь использован сказочный эпитет и олицетворение в придачу. «Под листком стол и дом»: раз герои одушевлены, обладают даром речи, разума и чувств, то и живут, и ведут они себя соответственно. «На желудок петь голодный!»: в этом восклицании и ирония, и резонность крестьянского подхода к ситуации, прозаизм. Эпитет «попрыгунья» не сулит героине ничего хорошего. «Ползет она»: в этой инверсии и беспомощность, и униженность испуганной Стрекозы. Завязывается разговор. Она напоминает Муравью, что он ей кум (у них есть общий крестник). Далее следует рифма «милой-силой», состоящая из просторечия со специфическим ударением. «До вешних дней»: она готова покинуть приют с первыми признаками весны. «Прокорми и обогрей». Муравей отвечает сдержанно, почти ласково: кумушка. Выясняется, что героиня «не работала» под зиму. Она оправдывается, что праздник жизни вскружил ей голову, забыв себя («без души») она предавалась веселью. Что ж, по крайней мере, Стрекоза честна с героем. Наконец, кум ответствует: поди попляши! Множество читателей зовет Муравья черствым насекомым. Возможно, и сам писатель сочувствует певунье, однако решил встать на точку зрения крестьянской, трудовой логики, отрезвляющей многие ветреные головы.

Басня «Стрекоза и Муравей» Ивана Крылова была принята в печать редакцией журнала «Драматический вестник».