- Алексей Толстой ~ Сватовство - 22.10.2025

- Алексей Толстой ~ Песня о походе Владимира на Корсунь - 22.10.2025

- Алексей Толстой ~ Бор сосновый в стране одинокий стоит… (+ Анализ) 🌲 - 06.09.2025

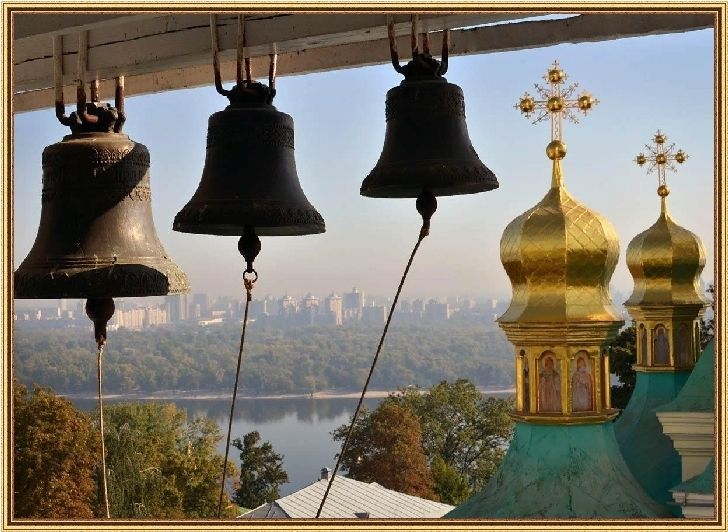

Благовест

Алексей Толстой

Среди дубравы

Блестит крестами

Храм пятиглавый

С колоколами.

Их звон призывный

Через могилы

Гудит так дивно

И так уныло!

К себе он тянет

Неодолимо,

Зовет и манит

Он в край родимый,

В край благодатный,

Забытый мною,-

И, непонятной

Томим тоскою,

Молюсь, и каюсь я,

И плачу снова,

И отрекаюсь я

От дела злого;

Далеко странствуя

Мечтой чудесною,

Через пространства я

Лечу небесные,

И сердце радостно

Дрожит и тает,

Пока звон благостный

Не замирает…

1840 г.

Полный анализ стихотворения «Благовест» Толстого

Стихотворение “Благовест” А. К. Толстого отражает чувства и воспоминания автора, вызванные колокольным звоном. Это лирическое стихотворение с христианскими мотивами.

Краткий анализ

История создания – стихотворение написано Толстым в 1840 году, когда поэт вернулся в Россию после долгой дипломатической службы.

Тема – благовест (колокольный перезвон) и чувства, которые он рождает в душе православного человека.

Композиция – стихотворение Толстого состоит из двух частей. Первая описывает храм и то, как звенят колокола, а вторая рассказывает о переживаниях лирического героя в связи с этим.

Жанр – лирическое стихотворение с религиозно-философским звучанием.

Стихотворный размер – двустопный ямб, напоминающий колокольный звон.

Эпитеты – “храм пятиглавый”, “звон призывный”, “край родимый”, “край благодатный”, “непонятная тоска”, “мечта чудесная”, “пространства небесные”.

Олицетворения – “звон зовет и манит”, “сердце дрожит и тает”.

История создания

Алексей Толстой много лет посвятил дипломатической службе, по долгу которой часто выезжал за границу. И вот в 1840 году, возвращаясь после особенно длительного отсутствия, он написал стихотворение “Благовест”.

История создания этого произведения тесно связана с глубокой религиозностью автора, который считал православие “генетической” религией русского человека. Его возвращение на Родину тесно связано именно с образом православного храма. При этом и сам образ, и особенно колокольный звон вызывают у человека желание поплакать и покаяться, таким образом очищаясь от злых мыслей и грехов.

Напечатано стихотворение было много позже, чем написано – только в 1856 году. Представил его на суд читателей журнал “Русский вестник”.

Тема

Основной темой произведения являются чувства, которые православный человек испытывает, услышав перезвон колоколов. При этом и храм, и колокольный звон имеют явно символическое значение: они воспринимаются не столько разумом, сколько сердцем. И пятиглавые церкви, и родные сердцу звуки – всё это связано у поэта с образом России, какой он всегда хранил её в своей душе.

Толстой был очень верующим человеком и считал православную религию естественной для русского человека. По его мнению, именно она позволяет ему всегда помнить о Родине в любой стране, куда бы ни забросила его судьба. А благовест как бы возвращает его домой.

Композиция

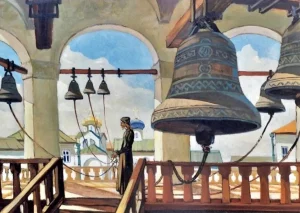

Это стихотворение состоит их двух частей. Первые две строфы – описание православного храма, вероятно, идущие из детских лет, которые Алексей Толстой провел на Черниговщине. Вторая часть – описание тех чувств, которые лирический герой испытывает, заслышав родные звуки благовеста. Он думает о том, как колокольный звон позволяет ему забыть обо всём злом и прикоснуться сердцем к небесной чистоте.

Структурно стихотворение вообще построено интересно, поскольку первая его часть не только представляет собой два законченных предложения, но и заканчивается восклицанием. Вторая же – это одно развёрнутое предложение, то есть чувства лирического героя Толстой описывает как бы на одном дыхании: они возникают в его сердце с первым ударом колокола и он успевает ощутить целую их гамму до того, как прозвучит последний.

Написано произведение двустопным ямбом, причем выбор этот не случаен: именно этот размер больше всего напоминает перезвон колоколов.

Использованная поэтом перекрестная рифма также играет художественную роль, приближая стихотворение к ритмике колокольного звона.

Жанр

Это лирическое стихотворение, в нём отражены мысли и чувства лирического героя, который делится с читателем своими религиозными переживаниями.

Средства выразительности

Для того чтобы сделать основную мысль стихотворения более ясной, Толстой использует простые, но яркие средства выразительности, такие как эпитеты – “храм пятиглавый”, “звон призывный”, “край родимый”, “край благодатный”, “непонятная тоска”, “мечта чудесная”, “пространства небесные” – и олицетворения – “звон зовет и манит”, “сердце дрожит и тает”.

С их помощью он показывает, что Родину невозможно представить без православных храмов.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Анализ стихотворения Толстого «Благовест»

У каждой религии есть свои символы и характерные черты. В православии одной из таких отличительных особенностей является колокольный звон, которому приписывают способность очищать человеческие души от скверны. Попытки передать словами те ощущения, которые испытывает человек, слыша его, предпринимались неоднократно. Однако самая удачная из них по праву принадлежит Алексею Толстому, который в 1840 году написал свое знаменитое стихотворение «Благовест».

Детство будущего поэта, писателя и драматурга прошло в родовом поместье его матери на Черниговщине, и набожная бабка постоянно водила Алексея Толстого в храм. Поэтому одни из самых ярких его воспоминаний этого периода связаны с церковной службой и колокольным звоном. Спустя несколько десятилетий, перебравшись жить в Санкт-Петербург, поэт подолгу любовался храмами северной российской столицы, которые вызывали у Толстого целую гамму чувств, подчас весьма сложных и противоречивых. Именно им посвящено стихотворение «Благовест», в котором автор отмечает, что звон колоколов «звучит так дивно и так уныло». Он навевает на поэта воспоминания о далеко не самом счастливом детстве, прошедшем без отца, который ушел из семьи практически сразу же после рождения сына. Слыша колокольный звон, поэт признается, что «непонятной томим тоскою», которая требует выхода в виде слез и покаяния, отречения «от дела злого».

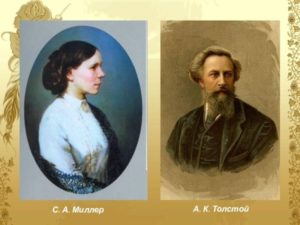

Толстому действительно есть в чем каяться, так как его безупречная репутация придворного камер-юнкера запятнана связью с замужней женщиной, Софьей Миллер. Именно об этом судачит весь Санкт-Петербург, упрекая молодого графа в том, что он проигнорировал внимание к своей персоне со стороны первых красавиц, отдав предпочтение невзрачной женщине, обладающей лишь одним достоинством – блестящим интеллектом. Но на фоне раскаяния в душе поэта зарождаются и более глубокие чувства, которые дают ему силы противостоять светским сплетням и интригам. Алексей Толстой отмечает: «Мечтой чудесною через пространства я лечу небесные». В этот момент его мысли заняты женщиной, которая принадлежит другому, однако отказаться от неё поэт не в силах. Поэтому его покаяние при звуках колокольного звона сменяется надеждой, от которой «сердце радостно дрожит и тает». Правда, это длится всего несколько мгновений, пока «звон благостный не замирает», даря чувство умиротворения, счастья и душевного спокойствия.

Краткий анализ стихотворения «Благовест» Толстого

Произведение «Благовест» Алексея Константиновича Толстого впервые было опубликовано в «Русском вестнике» за 1856 год.

Стихотворение написано в период 1840-х годов, точная дата неизвестна. Его автор – молодой камер-юнкер (а то и надворный советник), в детстве бывший товарищем по играм наследника русского престола. Для дебюта в печати он выбрал повесть «Упырь». Спустя пару лет опубликовал одно лирическое стихотворение «Серебрянка». В это десятилетие он больше свои стихи не публиковал, сомневался в собственном таланте, упорно работал над формой и содержанием. Большинство стихотворений тех лет Алексей Толстой уничтожил, оставшиеся – впоследствии дорабатывал перед публикацией. По жанру – религиозная лирика, по размеру – ямб с перекрестной рифмовкой, 7 строф. Рифмы и закрытые, и открытые, местами неточные. Лирический герой – сам автор. Интонация задумчивая, с единственным восклицанием во второй строфе. Лексика возвышенная и нейтральная.

Герой видит «храм пятиглавый» (с пятью куполами) – и малая родина встает перед глазами: краснорогское имение в Черниговской губернии. Там прошли его детство и юность. «Через могилы»: храм, видимо, расположен при кладбище. В строфах нарастает градация, иллюстрирующая зов колокольного звона: дивно, неодолимо, уныло. Последний эпитет с несколько двусмысленной окраской, здесь читается и монотонный, и даже скучный. Между 4 и 5 четверостишиями – композиционный стык: край родимый, край благодатный. «Забытый мною»: не в прямом смысле, а сердцем он отдалился от этих мест, людей, чувств. «Непонятной тоскою»: жажда проявить себя, мучительный выбор поприща. Пятая строфа – самая пронзительная, исповедальная: молюсь и каюсь. Герой признается, что кается в слезах. О мировоззрении поэта известно немногое. Возможно, он имеет в виду погруженность в суету. «Дела злого»: в этом эпитете, впрочем, явное осознание совей греховности. Звон колокола навевает «чудесную мечту». Герой воспаряет на ее крыльях в самые небеса. Однако эта радость длится только до тех пор, пока разносится звон. Затем все возвращается на свои места. Колокол — напоминание прохожему: остановись, задумайся. Благовест – особый звон, собирающий верующих на богослужение. Почти в каждом четверостишии применен прием инверсии: блестит храм, манит он. Метафора: лечу я.

Желание изменить свою жизнь, наполнить ее глубоким смыслом читается между строк произведения Алексея Толстого «Благовест».