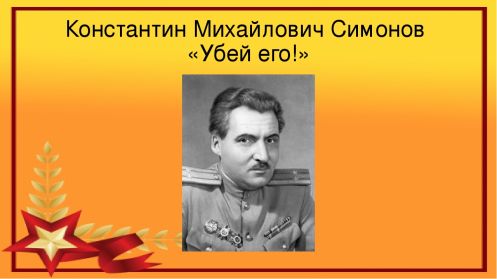

Константин Симонов

Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы.

А к мертвым, выправив билет,

Все едет кто-нибудь из близких,

И время добавляет в списки

Еще кого-то, кого нет…

И ставит,

ставит

обелиски.

Дата создания: 1971 г.

Анализ стихотворения Симонова «Тот самый длинный день в году…» 1 вариант

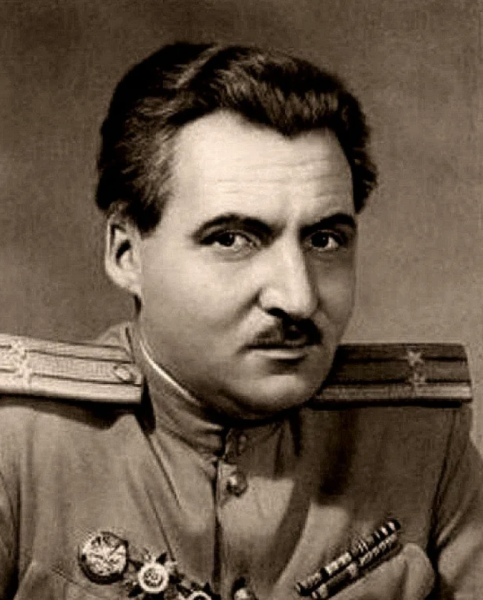

Константин Симонов по праву считается фронтовым поэтом, так как подавляющее количество его произведений посвящено событиям Великой Отечественной войны. В этом нет ничего удивительного, так как он ушел на фронт в 1939 году в качестве военного корреспондента, поэтому известие о нападении Германии на СССР встретил в полевых условиях. Однако этот день ему запомнился на всю жизнь, ведь он лишил будущего сотни тысяч людей, которые погибли на полях сражений.

Неудивительно, что скорбная дата 22 июня 1941 года не только вошла в мировую историю, но и стала определенным рубежом в современной литературе. Даже спустя 30 лет после начала Великой Отечественной войны Константин Симонов отчетливо помнил «тот самый длинный день в году», которому посвятил свое одноименное стихотворение. Воспоминания эти сложно назвать радостными, хотя поэт отмечает прекрасную летнюю погоду, совершенно не вяжущуюся со звуками канонады и сообщениями о том, что Советский Союз вступил в войну.

Этот день, по мнению поэта, «нам выдал общую беду», последствия которой ощущаются спустя много лет. Да, страна сумела восстать из разрухи, выросло уже несколько поколений людей, которые видели войну лишь в кино. Тем не менее, она оставила неизгладимый след в душе тех, кто прошел через это кровавое месиво. И этим людям до сих пор «не верится, что живы». Однако с каждым годом ветеранов войны становится все меньше и меньше. Уходят из жизни не только старые солдаты, но и те, кто ковал победу в войне в тылу, работая на оборонную промышленность. Тяготы военной жизни не только закалили этих людей, но и отняли у них здоровье. Поэтому спустя 30 лет «к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких». Константин Симонов никогда не верил в мистику, но в данном случае он убежден, что только таким способом погибшие воины наконец-то могут встретиться с теми, кто их любил, помнил и ждал все эти годы.

«Время добавляет в списки еще кого-то, кого нет…», — отмечает поэт с грустью и сожалением, подчеркивая при этом, что на кладбищах появляются все новые и новые обелиски. Они также являются наследием прошедшей войны, так как под каждым памятником покоится вчерашний солдат. Для него линия фронта пролегла через самое сердце, полностью изменив не только взгляды на жизнь, но и ценности, приоритеты, став тем рубежом, после которого важным становится каждый миг существования под мирным небом.

Анализ стихотворения «Тот самый длинный день в году» Симонова 2 вариант

Тема Великой Отечественной Войны отражена в советской и российской литературе не просто богато. Пожалуй, это главная тема нашего искусства второй половины ХХ века. Немало произведений написано о начальном периоде войны. Одно из них – стихотворение Константина Симонова «Тот самый длинный день в году…».

Симонов служил военным корреспондентом с 1939 года и начало войны застал на своем боевом посту. Он собственными глазами видел все те ужасы, через которые прошла страна. Он побывал практически на всех участках фронта, лично видел, что творилось в местах сражений, во что были превращены города и села, оккупированные немцами. 22 июня 1941 года лично для него стал тем самым поворотным днем, когда жизнь разделилась на «до» и «после». Память об этом дне сильна даже спустя многие годы после окончания войны. Ужас и трагедия событий того времени настолько крепко отложились в сознании граждан, что «Живым не верится, что живы».

В стихотворении с самых первых строк отчетливо прослеживается несоответствие прекрасного летнего воскресного дня и тех бед и ужасов, которые он нес. Конечно, Советский Союз сумел разгромить врага и восстановить разрушенное хозяйство, но последствия войны ощущаются до сих пор. Выросло новое поколение, которое не знало войны, но списки погибших постоянно пополняются: обнаруживаются всё новые захоронения, устанавливаются личности погребенных в безымянных братских могилах. Но самое горькое, по мнению автора это уход из жизни ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, положивших свое здоровье на алтарь общей победы. Материалисту Симонову была чужда мистика, но в строках своего стихотворения он излагает мысль о том, что уходящие в мир иной ветераны, встречаются там с родными и близкими, которых потеряли за годы войны. «А к мертвым, выправив билет/ Все едете кто-нибудь из близких».

22 июня назван Симоновым «самым длинным днем в году» не только в календарном смысле. Для него самого и для жителей всей страны он стал самым длинным из-за потери ощущения времени, вызванного свалившейся трагедией.

«Тот самый длинный день в году…» состоит из трех строф, в нем нет каких-то сложных художественных приемов. В этом и заключается его сила: автор простым языком доносит понятные всем и каждому мысли, делится с читателем общими переживаниями. Произведение возвращает читателя в то время, когда шок от внезапного нападения Германии был еще очень сильным, когда было еще неясно, как долго продлится война, и чего она будет стоить.