- Роберт Рождественский ~ Здравствуй, мама - 01.12.2025

- Роберт Рождественский ~ За датою — дата… 🕒 - 24.01.2025

- Роберт Рождественский ~ Следы ❄🐾 - 29.12.2024

«За того парня»

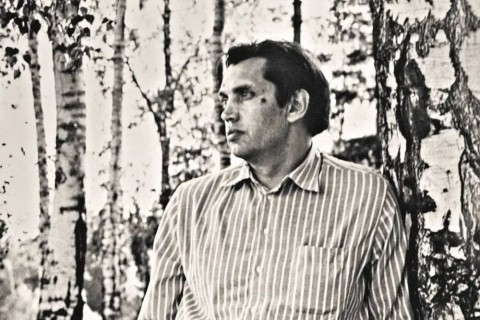

Роберт Рождественский

Я сегодня до зари встану.

По широкому пройду полю…

Что-то с памятью моей стало,

Все, что было не со мной — помню.

Бьют дождинки по щекам впалым,

Для вселенной двадцать лет — мало,

Даже не был я знаком с парнем,

Обещавшим: «Я вернусь, мама!»

А степная трава пахнет горечью,

Молодые ветра зелены.

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны…

Обещает быть весна долгой,

Ждет отборного зерна пашня…

И живу я на земле доброй

За себя и за того парня.

Я от тяжести такой — горблюсь,

Но иначе жить нельзя, если

Все зовет меня его голос,

Все звучит во мне его песня.

А степная трава пахнет горечью,

Молодые ветра зелены.

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны…

1976 г.

Анализ стиха Роберта Рождественского «За того парня»

Стихотворение датируется 1976 годом. Тема произведения – Великая отечественная война, незаживающая рана в сознании нашего великого народа. Читая стихотворение, понимаешь, что, хотя после окончания страшных боев прошло много лет, не ослабело горе миллионов людей, потерявших близких в ходе военной мясорубки.

Произведение включает такие средства художественной выразительности:

- инверсию – «бьют дождинки», «по щекам впалым», «не был я знаком», «просыпаемся мы», «ждет пашня», «зовет голос», «звучит песня», которая создает смысловые акценты на последнем слове каждой фразы, придавая ему особое значение;

- слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом – «дождинки» – косвенно говорит и о том, что дождик мелкий, и одновременно является отсылкой к слезам;

- цитирование – «Я вернусь, мама!», включающее трогательное, ласковое обращение к матери как апелляцию к чувствам читателя;

- олицетворения – «дождинки бьют», «ветра зелены», «гроза грохочет», «голос зовет» – придают тексту живость, полнокровность;

- метонимию – «грохочет над полночью», то есть в полночном небе – замена понятий делает речь более выразительной, образно описывая ночную грозу;

- эпитет – «добрая (в значении мирная, плодородная, несущая тепло) земля»;

- парцелляцию – «Просыпаемся мы. И грохочет над полночью…», придающую речи интонационную экспрессию;

- метафору – «эхо войны» – имеется в виду прежде всего память, разбуженная похожими на грохот орудий раскатами грома.

Не случайно автор выбирает именно глагол «бьют» и вводит определение «впалые» – это отсылка к суровым испытаниям, к скорби о погибших и к военным лишениям, которые довелось пережить миллионам людей, их жертвенности. И упоминая о горечи, поэт искусно использует многозначное слово. Оно передает и горький запах полыни, и горькое чувство безвозвратных человеческих потерь.

Автор делает акцент на том, что лирический герой просыпается и уходит в поле – он хочет побыть один, чтобы поразмыслить о том, какой страшной ценой завоевана победа. Герой стихотворения, ассоциированный с автором, осознает, что живет на земле лишь потому, что двадцать лет назад погиб простой двадцатилетний парень из русской глубинки. В сердце героя стихотворения навсегда останется память о подвиге, совершенном совсем молодыми людьми. Он пытается прожить жизнь так, как прожили бы ее они, и несет за это груз ответственности быть достойным человеком.

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ…

Я сегодня до зари встану,

По широкому пройду полю, —

Что-то с памятью моей стало,

Все, что было не со мной, помню.

Песня «За того парня» была написана композитором Марком Фрадкиным на стихи поэта Роберта Рождественского много позже военного времени – она приурочена к 30-летию со дня начала Великой Отечественной. Впервые прозвучала в кинофильме режиссера Игоря Шатрова «Минута молчания», вышедшем на экраны в 1971 году. Исполнил ее актер Александр Кавалеров, сыгравший одну из центральных ролей.

Спустя два года ее использовал в финальной сцене своего знаменитого фильма о летчиках Великой Отечественной «В бой идут одни старики» режиссер Леонид Быков. Песня сразу обрела колоссальную популярность и заняла достойное место в репертуаре Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева и других знаменитых исполнителей эпохи.

Можно сказать, что настоящую известность, популярность и даже международное признание песня приобрела в исполнении Льва Лещенко. В 1972 году молодой и стремительно набиравший известность артист победил в международном певческом конкурсе в польском городе Сопоте. Лев Валерьянович вспоминает, как долго выбирали материал для выступления. Вадим Людвиковский, руководитель и дирижер Концертного эстрадного оркестра Гостелерадио говорил: нужно найти такую песню, чтобы выстрелила. Остановились на композиции «За того парня».

А степная трава пахнет горечью,

Молодые ветра зелены.

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

— Я готовил эту песню специально для конкурса, — рассказывает Лев Валерьянович, — и мы ее с Марком Фрадкиным и Робертом Рождественским проговаривали. С Марком мы создали новую аранжировку. Песня имела балладную форму, мы ее сделали для «Сопота» более яркой, более эмоциональной. Там скрытые эмоции внутри, а мы выплеснули их наружу, в концовке — акцент: «Все, что было не со мной, — помню!» Как назидание всем тем, кто хочет навязать нам свою волю, свою силу. Был именно такой подтекст, с таким действием драматургическим, что подчеркивало и смысл этой песни.

У певца были тогда некоторые опасения – конкурс в Сопоте ориентирован на легкую песню, а тут – такая тяжелая тема. Однако расчет оказался правильным. Лев Лещенко завоевал первое место. А зрители-поляки (да-да, тогда в Польше еще не заявляли, что Освенцим освободили украинцы, а войну начали русские, не сносили памятников советским солдатам и были благодарны за избавление от фашизма!) приняли композицию «на ура»: на финальном концерте артисту пришлось спеть ее трижды!

Обещает быть весна долгой,

Ждёт отборного зерна пашня.

И живу я на земле доброй

За себя и за того парня.

Песня не уходит из нашей памяти, из репертуара певца. Вот что он говорит о ней:

«Я думаю, что она в принципе «непредметная» песня, то есть не о каком-то событии, а, очень гуманная — для каждого человека, который потерял на войне своих близких, своих родных. Символическая песня. Поэтому она вне времени, эта песня. …

А с точки зрения ее восприятия, воздействия, — она очень современна, особенно в сегодняшнем мире. Это монолог о нашем долге перед воевавшими, о наших обязательствах перед тем опаленным поколением.»

Филолог Ольга Розенблюм о причинах популярности песни «За того парня»:

«Автор напоминает об удивительном свойстве человеческой памяти, («Что-то с памятью моей стало» – речь идет о том, чтобы помнить то, чего в собственной биографии не было). Память эта достаточно тяжелая («Я от тяжести такой — горблюсь»), однако не помнить никак нельзя, поскольку «зовет меня его голос» и «звучит во мне его песня».

Что же все-таки звучит? Незнакомый голос неизвестного человека? Как может звучать в памяти неизвестная песня человека, о котором ничего не известно? Ведь слово «память» заявлено, упоминается о некоторой работе этой самой памяти, однако то, что названо памятью, таковой на самом деле не является.

Это и есть та самая эмпатия, никогда не называвшаяся этим сложным и трудным для восприятия словом, которая, тем не менее, описывалась в текстах военной поры для того, чтобы вдохновить других авторов… Можно не быть знакомым с человеком, никогда его не слышать и не видеть – и, тем не менее, помнить о нём. Возможно это потому, что его чувства близки и представимы («не был я знаком с парнем, обещавшим: «Я вернусь, мама!»»).»

Поэт Рождественский был ребенком, когда шла война. Но это обстоятельство лишь породило у него чувство собственной вины за то, что не он, а другие отстаивали свою страну с оружием в руках и отдали за нее свои молодые жизни.

Этот мотив долга появляется в стихах Рождественского не раз:

Мы — виноваты

Виноваты очень:

Не мы

с десантом

падали во мглу.

И в ту —

войной затоптанную

осень —

мы были не на фронте,

а в тылу.

И сейчас, когда фронтовиков и людей, лично переживших войну и знающих о ней правду из своего опыта, становится все меньше и меньше, а желающих переписать историю для собственных корыстных или политических целей – все больше и больше, — так важно новым поколениям помнить то, что «было не со мной».

Я от тяжести такой горблюсь,

Но иначе жить нельзя, если

Всё зовёт меня его голос,

Всё звучит во мне его песня.